取引

EBCについて

公開日: 2025-11-27

近年、東アジアでは台湾情勢の緊張や北朝鮮のミサイル発射など、安全保障を巡る不確実性が高まっています。これにより、各国が防衛力強化を急ぐ流れが明確になり、日本でも防衛費の大幅な増額が続いています。

政府はGDP比2%水準への引き上げを具体化しており、ミサイル防衛、サイバー防衛、無人機・指揮管制システムなど幅広い分野で予算が拡大。これが企業の受注増や生産体制の強化につながり、防衛関連企業の業績期待を押し上げています。

さらに、円安基調が続く中で、海外需要の取り込みや輸出案件の増加にも追い風が吹いています。世界的な地政学リスクの高まりと相まって、日本防衛株は「安定成長が期待できるテーマ」として投資家の注目を集める存在になっています。

背景 — 日本の防衛政策と産業構造の変化

防衛装備庁(ATLA)の役割と最近の動き

防衛装備庁は、防衛装備品の「研究開発」「調達」「廃棄管理」を一元的に担う機関で、対外装備輸出や技術開発のコーディネートも行っています。

2025年10月に、装備庁は発足10年を迎えたという報告があり、その中で「急伸する防衛費」「武器輸出拡大」が言及されています。これにより、防衛装備庁の存在意義・役割が、従来より明確に「防衛産業の司令塔」として定着しつつあります。

さらに、装備庁は2025年11月に民生技術を防衛目的で活用する「防衛イノベーション」を促進するためのシンポジウムを開催。産学連携による新技術の導入や、将来の防衛装備の研究開発促進を明確に打ち出しています。

また、最近では「AI 搭載無人航空機(ドローンなど)」の安全性確保を目的とした日米共同研究の取り決めも行われており、防衛装備庁が単なる調達機関という枠を越え、「技術の最前線」での役割を強めています。

つまり、防衛装備庁は「調達・管理」だけでなく、「研究開発」「技術革新」「国際共同開発」「輸出促進」まで含めた、防衛産業全体のハブとして機能しており、この構造変化が「防衛株」が「成長テーマ」として注目される土壌を整えています。

政府の受注企業への利益率引き上げ — 防衛産業に対する「稼げる環境」への転換

これまで、日本の防衛装備受注企業は「防衛事業だから」と利益率が抑えられ、利益が出にくい構造でした。実際、防衛装備品の受注企業の利益率は平均で約8%程度という“低収益”が常態だったとされます。

しかし、防衛省は最近になってこの構造を見直し、防衛関連の発注における契約時の利益率を“最大 15%”まで引き上げる制度を導入しました。これは、品質管理、納期遵守などの条件を満たせば、従来より高い収益を確保できるという意味で、防衛産業のビジネスモデルが大きく変わる転換点です。

この見直しによって、防衛装備・宇宙・航空などを手掛ける既存企業だけでなく、新規参入を検討する企業にとっても投資魅力が高まり、防衛産業全体への関心が高まっています。

政策側が「防衛産業を成長産業」として扱い、企業側が“利益を出しやすい構造”に変化することで、防衛関連株は“政策 + 収益性”という二重の追い風を受けるようになってきています。

民間防衛/航空宇宙企業の技術投資と事業拡大

例えばNEC は、地政学リスクの高まりと防衛予算の拡大を背景に、航空・宇宙・防衛部門の売上を2026年までに約60%増、4.000億円規模に拡大するという目標を掲げています。これは、防衛政策の変化が企業レベルで着実に「成長戦略」となっていることの証左です。

また、大手製造業も動き出しており、受注急増に対応するため、人員増強や設備投資を拡大。特にレーダー、センサー、宇宙通信、無人機関連など、次世代防衛装備の開発に力を入れています。

さらに、日本防衛株と「宇宙/航空宇宙ビジネス」「サイバー技術」「先端センサー技術」などとの融合 — すなわち「防衛 ⇔ ハイテク産業」のクロスオーバーが進んでおり、防衛関連が単なる「軍需」ではなく、「先端技術産業」として再定義されつつあります。

これにより、防衛装備の受注だけではなく、広範な技術開発や将来の海外展開、そして複数の事業分野を持つ企業の成長可能性が現実味を帯びてきています。

市場の反応 — 日本防衛株の現在の状況

株価の上昇トレンドと「防衛+テック」への資金流入

2025年10月、高市早苗氏が自民党総裁に選ばれ、首相就任への可能性が取り沙汰される中で、「防衛費の対GDP比2%目標の前倒し」「国防・安全保障重視」の政策期待が高まりました。これがきっかけとなり、「防衛・テック株」の買いが加速されました。

実際に、三菱重工業、川崎重工業、IHI など防衛装備関連や重工系の企業株は少なくとも当日で「+11%以上」の上昇を記録。市場全体(特に機械・重工セクター、テック系の電子株を含むサブ指数)を押し上げました。

こうした動きは「単なる一時的なブーム」にとどまらず、世界的な地政学リスクの高まり、防衛費の持続的増大という構造変化を背景とした「トレンド」として捉えられています。

「防衛」がテーマ株ランキング/投資テーマとして再評価されている

複数の投資情報メディアや証券アナリストが、「防衛関連」を2025年の主要投資テーマのひとつに挙げており、防衛・宇宙・先端技術などと並ぶ“国策テーマ株”として注目されています。

特に、防衛費拡大の政府方針や国際情勢の不安定さ — これまで軍需や防衛をネガティブに捉えていた層も含め、「防衛=安全保障インフラ・技術基盤」として捉え直す投資家が増えてきています。結果、「防衛=軍需株」という従来のイメージから脱却し、「防衛×技術」「防衛×インフラ」という幅広い産業としての認識が広がってきています。

指標としてのアウトパフォーマンス:防衛株 vs 市場全体

2025年に入ってから、防衛関連セクターは他の割安テーマや従来の成長株と比べても上昇が目立つ — 特に、世界の地政学リスクの高まり、地域の安全保障不安、そして国内防衛政策の強化を背景とした「防衛関連需要の拡大」が着実に市場に織り込まれてきているという分析があります。

市場全体が不透明感を抱えている時期でも、防衛株は「国策ベース + 需要の安定性」という性格から、比較的安定的かつ中長期での成長が期待できるセクターとして、“防衛”というテーマが再び投資家のポートフォリオで存在感を高めています。

注目銘柄/セグメント — 日本防衛株ポートフォリオの最新例

■ 大型防衛・重工系:主軸となる「国策ディフェンス企業」

三菱重工業 (MHI)

三菱重工は、日本の防衛・宇宙・航空セクターでリーディングカンパニー。艦艇(護衛艦・潜水艦)、ミサイル/航空機エンジン、宇宙関連機器など幅広く手掛けています。2025年1月には、防衛省向けの航空機エンジン事業を MHI 本体に統合するという再編も発表。これは、防衛・宇宙分野を「MHIのコア事業」と位置づけ直す動きです。

また、2024年夏には、国内航空機産業のサプライチェーン強化を目的とした企業(Japan Aircraft Industrial Enhancement Co., JAIEC)が本格稼働を開始。MHI も出資しており、今後の戦闘機開発や国産航空機プロジェクトに深く関与する構造が整いつつあります。

こうした流れは、単なる「防衛用重工メーカー」から、将来的な「防衛 + 宇宙 + 航空産業の中核企業」への再定義を示すものと捉えられており、防衛関連予算の拡大に伴う成長余地が大きいとみられています。

川崎重工業

川崎重工は造船、潜水艦、防衛艦艇、航空機、ミサイル/推進装置などを手掛ける総合重工。最近では、ドイツの巡航ミサイル「Taurus」のエンジン共同開発をめぐる交渉に入った、という報道があり、日本防衛産業の国際協力・輸出拡大の象徴として注目されています。

また株式市場では、最近も売買代金上位に名を連ねるなど、防衛関連の物色人気銘柄として安定した注目を集めています。

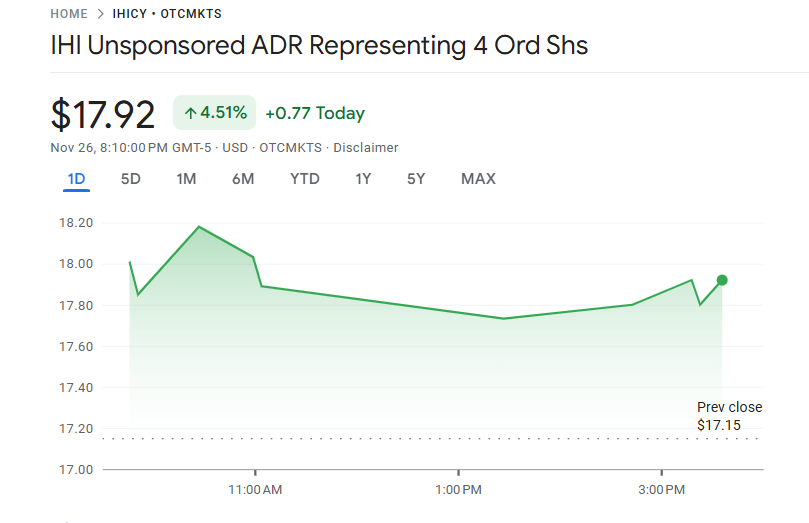

IHI

IHIは造船、海洋構造物、航空機エンジン、宇宙関連事業など多角的な事業ポートフォリオを持ち、防衛・宇宙・産業機械のクロスオーバー企業。三菱重工・川崎重工と並んで、「防衛三羽烏」とされ、市場からの関心も高い銘柄です。

世界的な防衛コストの上昇や日本国内での防衛予算増を背景に、IHI のような重工系企業には安定した受注と収益拡大の期待がかかっています。

これらの「大型・重工系」は、防衛予算拡大や国策プロジェクトの受注で「安定基盤かつ大型受注先」として、ポートフォリオのコアと位置づけられやすいです。

■ 防衛・航空宇宙技術系:ミサイル、電子戦、指揮管制、通信/レーダーなど「ハイテク防衛」を担う企業群

近年、国際共同での次世代戦闘機開発や防衛装備の高度化に伴い、戦闘機機体だけでなく、エンジン、センサー、通信・電子戦システム、無人機(UAV)、宇宙関連ハード・ソフトなど、より専門性の高い技術分野の重要性が高まっています。

たとえば、上記のようなハード/ソフト開発を社内外で担う企業(大手重工だけでなく、通信機器、電子機器、防衛装備品メーカーなど混在)が、今後の防衛・航空宇宙分野の成長の鍵を握ると見られています。実際、防衛用途だけでなく宇宙用途やインフラ用途への応用可能性があるため、技術系・部品系企業への関心が高まっています。

また、防衛装備だけでなく、民生用途と防衛用途の橋渡しをするような「宇宙インフラ企業」「航空機産業サプライヤー」も、今後の成長ポテンシャルがあると考えられています。こうした企業をポートフォリオに組み込むことで、“防衛特需リスク”を低減しつつ、ハイテク成長も取り込める可能性があります。

要は、「重工」と「技術系(電子・航空宇宙・通信)」を組み合わせることで、防衛関連の受注だけでなく、将来的なグローバル航空宇宙市場・宇宙インフラ市場への展開も見込めるということです。

■ 新興系・防衛スタートアップ/中小サプライヤー — 成長余地とハイリスク・ハイリターン

最近の報道では、日本国内の防衛・宇宙・航空分野のスタートアップや、新規参入企業に対する関心が高まっている、という指摘があります。特に、防衛装備の近代化・多様化(無人機、宇宙システム、電子戦、センサーなど)を背景に、「軽装備・ハイテク・汎用技術」を武器にする中小企業が注目を集めています。

こうした企業は、まだ収益基盤が安定していない一方で、受注チャンスや政府支援、国際パートナーシップによる拡張の余地があるため、ポートフォリオの「成長株」としての可能性を秘めています。

ただしリスクも大きく、「受注の不確実性」「技術開発の成功/失敗」「防衛政策の転換」など、外部要因に左右されやすいため、投資対象とする場合は分散投資や中長期視点が重要とされます。

「成長余地 × 高リスク」を受け入れられる投資家にとっては、「大型株+安定型重工 + ハイテク系 + スタートアップ系」をミックスすることで、「防衛テーマポートフォリオ」を構築する意味がある、という考え方です。

チャンスとリスク

チャンス

政策ドライブによる受注・キャッシュフロー改善

政府の「防衛力強化(Defense Buildup Program 等)」や年度予算の大幅増により、防衛装備の調達・整備案件が増加しています。防衛省の予算・調達計画が継続的に拡大しており、大型受注が企業の売上とキャッシュフローを押し上げる可能性が高いです。

投資示唆:安定した受注基盤を持つ大手重工や主要サプライヤーは、業績の下支えが期待できるため「コア」保有候補になり得ます。

輸出・国際連携の拡大による成長機会

日本は防衛装備の輸出制限緩和や国際共同開発を進めており、海外案件(アジア太平洋地域や同盟国向け)を獲得する動きが加速しています。輸出案件が増えれば、国内需要に加えて外需取り込みで成長率が上がる可能性があります。

投資示唆:輸出関連で技術力・認証・サプライチェーンを持つ企業はレバレッジが利きます。ただし為替や輸出規制の影響を受けやすいです。

デュアルユース(民需⇄防需)技術の商業化・スタートアップ支援

AI、無人機、センサー、サイバー技術など「民生⇔防衛」の両面で使える技術に対する政府支援が拡大しています。スタートアップ向け投資や公的支援が出始め、次世代分野での高成長を取り込める余地があります。

投資示唆:初期段階の技術系企業には高リターンの可能性があります。だが投資比率は抑え、出資先の技術実装力と顧客(政府・防衛機関)との接点を重視することです。

地政学リスクの恒常化がテーマ持続性を支える

東アジアの安全保障不安(近隣諸国の軍拡、地域の緊張)が続く限り、防衛関連需要は単発の「イベント相場」ではなく中長期テーマとして資金の入りやすい構造になります。

投資示唆:中長期の見通しを持てる銘柄(受注の継続性が見込める企業)を中心に段階的に買い付ける戦略が取りやすいです。

リスク(注意点)

政治的・国際的反発・規制リスク

防衛力強化や輸出拡大は域内外で政治的反発を招く可能性があります(近隣国との摩擦、国際世論、輸出先の人権問題など)。これにより輸出案件が突如停止、あるいは対日関係の悪化が生じるリスクがあります。

投資対策:短期的には地政学ニュースに敏感な値動きを示すため、リスク志向の強い投資家はポジション管理(ロット分割、ストップ)を厳格にします。

受注集中・予算依存の脆弱性

受注の多くが政府案件に依存する場合、政治・財政状況の変化(景気悪化による歳出見直し、政権交代による方針転換)で業績が大きく揺れます。特定大口案件に依存する企業に特に注意してください。

投資対策:企業ごとの受注構成(民需比率、海外比率、単一顧客依存度)を確認し、リスク分散を図ります。

技術開発リスク・コスト超過

次世代兵器や宇宙・航空プロジェクトは研究開発費・納期・技術的ハードルが高く、コスト超過や納期遅延が利益を圧迫するケースがあります。受注がある=収益確定、ではありません(追加コスト発生の可能性)。

投資対策:R&D投資の規模と過去プロジェクトの遂行履歴(コスト管理能力、納期実績)をチェックします。契約条件(工期・ペナルティ)も重要です。

サプライチェーン不足・人材不足のボトルネック

防衛需要が急増すると、部品や熟練労働の供給が追いつかず、生産能力や品質のボトルネックが発生する可能性があります。これは納期遅延につながり、企業評価を下げる要因となります。

投資対策:水平分業で強いサプライヤーを有する企業、またはサプライチェーン強化策(設備投資・提携)を公表する企業を評価します。

倫理・ESG観点による投資制約

一部の機関投資家や年金基金は「軍需」関連投資に慎重で、ESG基準で投資除外リストに入れる可能性があります。これは流動性や評価に影響を与えることがあります。

投資対策:投資家自身の運用方針(ESG制約の有無)を確認。企業側の透明性(用途の説明、デュアルユースの明確化)やガバナンスも評価対象に入れます。

よくある質問

Q1. 日本防衛株は今後もしばらく上昇しやすいテーマですか?

日本政府は2027年度まで防衛費を段階的に増やす方針をすでに示しており、ミサイル防衛、宇宙・サイバー領域、無人機などの投資が継続すると見られています。そのため、単発ではなく 中期的に安定した追い風が続くテーマ と考えられます。ただし、政策変更や国際情勢の影響を受けやすく、短期では値動きが荒くなる点に注意が必要です。

Q2. 防衛株はリスクが大きいと言われるのはなぜ?

最大の理由は “政策依存度が高い” ためです。政府の予算方針が変わると受注が大きく左右されます。また、国際関係の悪化や輸出政策の見直し、技術開発の遅延など、一般の製造業とは異なる外部要因で業績・株価が変動することがあります。

Q3. どのような銘柄が防衛関連企業に該当しますか?

大まかには以下の3カテゴリに分類できます。

重工・基幹メーカー:航空機、艦艇、ミサイル、エンジンなど

技術・電子系企業:センサー、レーダー、半導体、防衛通信、サイバー分野

新興テック企業:ドローン、AI監視、ロボティクス、サイバー防衛

各カテゴリで役割や収益構造が異なるため、テーマ投資では組み合わせるとリスク分散になります。

Q4. 防衛株は高配当ですか? 長期保有向きですか?

重工系は設備投資が大きく、高配当ではない場合があります。一方、技術系や電子部品メーカーは 利益率が高めで安定配当の企業も多い ため、中長期保有向きです。

また、防衛株は景気変動に左右されにくい「政策テーマ株」のため、長期視点で保有する投資家も増えています。

Q5. 地政学リスクが高まると、防衛株は上がりやすいのでしょうか?

一般に、緊張が高まると「短期的に買われやすい傾向」があります。しかし、急騰後にニュースが落ち着くと反動で下落することも多いため、長期保有前提の場合は、ニュースに過度に反応して飛びつかないことが重要です。

結論

現在の日本を取り巻く安全保障環境は、周辺国の軍備拡張や地政学リスクの高まりによって大きく変化しています。これに対し、日本政府は防衛費の段階的な増額や新しい装備開発を進めており、この政策の流れが防衛関連企業の業績や受注環境を確実に押し上げています。

一方で、日本防衛株は「急成長が狙えるテーマ」と同時に、政策の変更、国際関係の悪化、技術開発の遅延など、独特のリスクも抱えています。投資家は追い風だけでなく、この「政策依存型産業特有の落とし穴」も意識しながら判断する必要があります。

また、日本防衛株は単なる投資対象ではなく、国の安全保障方針や技術戦略を映し出す「日本社会の鏡」ともいえる存在です。テーマとしての強さと同時に、長期視点や社会的背景を理解しつつ向き合うことが重要だといえます。

免責事項: この資料は一般的な情報提供のみを目的としており、信頼できる財務、投資、その他のアドバイスを意図したものではなく、またそのように見なされるべきではありません。この資料に記載されている意見は、EBCまたは著者が特定の投資、証券、取引、または投資戦略が特定の個人に適していることを推奨するものではありません。