取引

EBCについて

公開日: 2025-11-27

2025年に入り、世界では生成AIやHPC向けの半導体需要が再び強く伸びています。これに合わせて、日本政府は国内半導体産業への支援を一段と拡大し、設備投資も加速しています。

また、米中摩擦の影響から「中国に依存しないサプライチェーン」の重要性が高まり、日本企業が持つ装置や素材の技術力が世界的に再評価されています。こうした流れが重なり、日本半導体株は再び注目テーマとしての存在感を強めています。

現時点の時事トレンド(2025年版)

2025年の日本半導体市場では、いくつかの重要な動きが投資家の注目を集めています。まず、TSMCが進める熊本での製造拠点について、第2工場の稼働時期が従来より早まるという観測が広がり、装置メーカーや素材関連株にポジティブなムードが生まれています。先端ロジックを日本で量産できる体制が整うことで、国内半導体エコシステム全体の存在感が強まりつつあります。

一方で、世界的には生成AIの普及が加速し、それを支えるGPUやHBM(高帯域幅メモリ)の需要が依然として非常に強い状態が続いています。これにより、製造装置・検査装置メーカーだけでなく、ウエーハやレジストなどの素材企業にも中長期的な追い風が吹いています。

また、EV市場の拡大を背景に、SiC(炭化ケイ素)をはじめとするパワー半導体の新ライン稼働が国内外で相次いでいます。電力効率の高いパワー半導体は自動車・産業機器・再エネ設備など幅広い分野で採用が進んでおり、日本企業はこの領域でも高い技術力を持つことから、成長期待が高まっています。

さらに、国内では半導体関連工場や部材メーカーによる大規模な設備投資が続いており、日本全体での製造能力の底上げが進行中です。装置・素材企業にとっては安定した受注環境が形成されやすく、業績への貢献が期待されています。

最後に、円安基調が続いていることも重要なポイントです。輸出比率の高い半導体製造装置メーカーや素材企業にとって、為替面で追い風となりやすく、収益の押し上げ要因として市場で評価されています。

主な銘柄まとめ(セクター別)

1.製造装置セクター — 装置メーカーの強みと注目銘柄

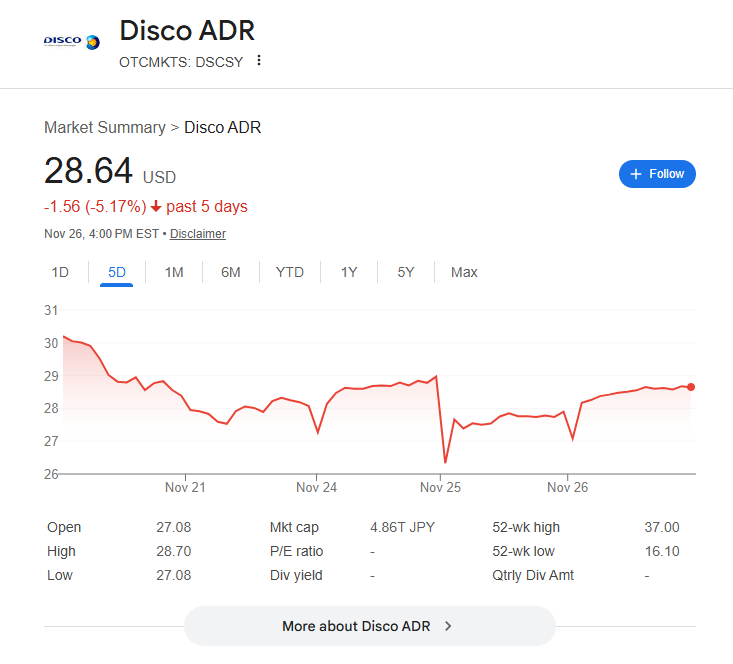

例えば、ディスコ(DISCO)は、半導体ウエハーをチップに切り出す「ダイサ」、あるいは研削・研磨機など非常にニッチかつ不可欠な工具・装置を供給する企業です。

最近では、半導体市況の回復を受けて注文が盛んになっており、2025年夏ごろには株価上昇と配当の拡大が報じられています。

ウエハーのダイシングや研削・研磨工程は、先端プロセスだけでなくメモリやパワー半導体など多様な用途で必要となるため、安定的な需要が見込まれます。

また、 レーザーテック(Lasertec)は、半導体ウエハーやマスクの検査・計測装置を手がけており、一定の世界シェアを持つ企業です。

AIブーム/高度プロセスの普及によって、検査精度の要求が高まりつつあることが、この種の「装置・検査」銘柄にとって追い風になっています。

さらに、 東京エレクトロン(TEL)や SCREENホールディングス なども、日本を代表する半導体製造装置メーカーとしてよく注目されます。

全体として、世界的な半導体設備投資の拡大に乗じて、日本の装置メーカー群は再び成長フェーズにあると見られています。

装置セクターは、AI/最先端プロセス需要の高まりと、それに伴う設備投資の加速で直接的に恩恵を受けやすいです。

2.素材セクター — ウェーハや材料を供給する重要役割

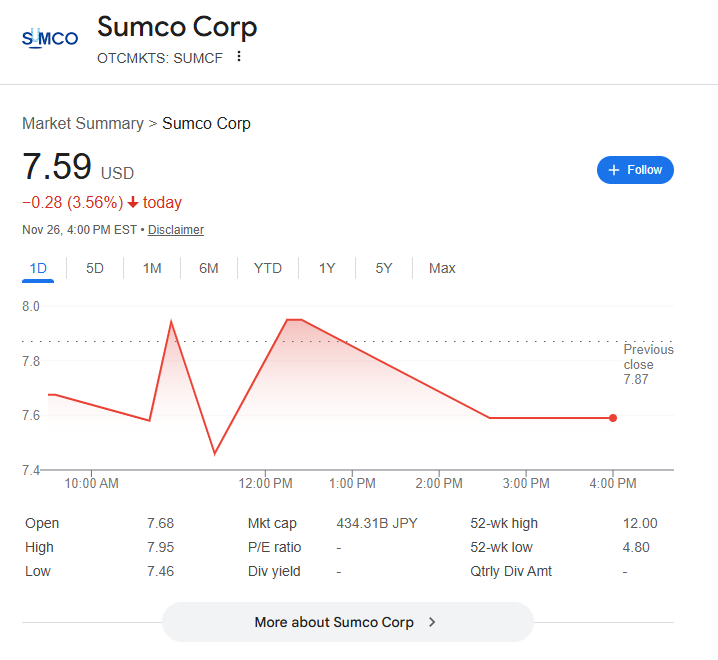

代表例のSUMCOは、シリコンウエハーの大手サプライヤーで、グローバルに出荷実績があります。

ウエハーは半導体の「土台」となる重要な素材であり、チップの需要が伸びるほど、その需要も連動します。

また、業界全体で半導体製造能力の拡大が進む中、ウェーハ供給の安定性という点で、SUMCO など素材メーカーの存在感が再びクローズアップされています。

加えて、素材セクターは「製造装置」や「検査装置」と異なり、ウェーハ・材料の供給という「消耗部品」を提供するため、半導体の好況が長期化すれば比較的安定した需要を見込める可能性があります。

素材セクターは、半導体市況の拡大に伴う基礎需要の安定供給役割として、長期的な投資対象になりうります。

3.パワー半導体セクター — EV/再エネ需要と結びつくポテンシャル

業界構造マップでは、 三菱電機やロームが、日本国内でパワー半導体分野を担う主要企業として挙げられています。

パワー半導体は、EV(電気自動車)、再生可能エネルギー、産業機器など、電力制御や高効率化が求められる分野での採用が進んでおり、世界的な脱炭素・省エネトレンドと親和性が高いです。

したがって、半導体全体の中でも「メモリ/ロジック」ほど変動が激しくない可能性があり、中長期で安定した成長が期待されます。

パワー半導体分野は、半導体の「次の成長ドメイン」として注目されやすく、構造変化の恩恵を受けやすいです。

4.国策支援(次世代ファウンドリ) — 「再興」を狙う注目の新勢力

近年設立されたRapidusは、日本の主要企業(自動車、メモリ、通信、金融など)が出資しており、最先端プロセス(2 nmなど)による半導体製造能力を国内に取り戻すことを目的としています。

世界の半導体製造の地政学リスクやサプライチェーン再編の流れを受けて、日本国内での「ファウンドリ復活」「先端半導体の内製化」が注目されており、Rapidusのような動きはその象徴とみられています。

ただし、ファウンドリ/製造能力の回復は設備投資が膨大で、またグローバルな競争も激しいため、成功のハードルは高い — それだけに、「成功すれば大きなリターンが見込める」テーマ株として注目されています。

国策支援型の次世代ファウンドリ銘柄はハイリスク・ハイリターン。長期視点での注目が妥当です。

投資家が見ておくべきキードライバー

日本半導体株を考えるうえで、投資家が特に注視すべきポイントは次の5つです。これらは業績や株価に直接影響しやすく、市場のテーマとして非常に重要です。

1. AIインフラ(GPU/HBM)の設備投資ペース

生成AIの普及拡大に伴い、GPUサーバーや高帯域メモリ(HBM)への需要が世界的に急増しています。データセンター各社は、高性能AIチップを大量に導入するための投資を継続しており、この設備投資の勢いが落ちるかどうかは、日本の半導体製造装置や素材メーカーの業績に直結します。

特に、先端化が進むほど装置の単価は上がり、検査工程やレジストなどの需要も増えるため、AIサイクルの強弱は日本株の大きなドライバーとなります。

2. TSMC・Samsung・Intel の生産計画

世界の半導体供給を握る3社の動きは、日本企業にも強く影響します。

これらの企業が先端プロセスやパワー半導体のライン増設を進めれば、日本の装置・部材メーカーの受注にも波及し、売上の増加につながります。逆に、設備投資を減らす局面では受注が落ち込み、株価に調整が入りやすくなります。

特にTSMC熊本の拡張計画は、日本企業にとってプラス要因が多く、関連銘柄への影響度は大きいと考えられています。

3. 日本政府の補助金+国策関連の動き

日本政府は、半導体を「国家戦略物資」と位置づけ、製造装置から素材、先端製造に至るまで幅広く補助金を支給しています。

TSMCやRapidusだけでなく、設備投資を行う関連企業も支援対象となっているため、国策の方向性は日本半導体株の長期的な追い風になりやすいポイントです。

補助金額・対象企業・新規案件の動きは、株価が動く「きっかけ」になりやすく、投資家が定期的にチェックすべき重要指標です。

4. 米中対立による供給網シフト

半導体サプライチェーンの分断が進む中で、「脱中国」の流れが強まっています。その結果、日本の装置メーカーや素材メーカーが、安全な供給網として再評価され、受注増につながるケースが増えています。

特に制裁強化によって、中国向けの高性能装置が制限される一方、米国・台湾・日本などへの需要が拡大するなど、地政学が企業業績に与える影響は無視できません。

地政学リスクは不安材料ではありますが、日本企業にとってはむしろ長期的なプラスに働く局面もあります。

5. 円相場(円安メリット銘柄が多い)

多くの日本の半導体企業は売上の大半を海外に頼っているため、円安は業績の上振れ要因となりやすいです。

製造装置や素材メーカーは、ドル建てでの受注が多く、円安が進むほど利益が増えやすい構造があります。

そのため、円相場は短期の株価変動にも大きく影響し、日経平均の動向よりも強い相関が出る場合もあります。

リスク要因

日本半導体株には成長期待がある一方で、投資判断において注意しておくべきリスクも存在します。主なリスクは以下の4点です。

1. 半導体サイクルの反転

半導体産業は代表的な循環型(シクリカル)業種であり、供給過剰や需要調整が起きると、売上や利益が急速に落ち込む可能性があります。

特に、メモリ価格の下落やデータセンター向け需要の一服は、装置メーカーや素材メーカーの受注に直接影響します。現在はAI需要が強いものの、サイクルの反転は突然訪れることが多く、業界全体の大きなリスク要因です。

2. 米国景気の減速による設備投資の縮小

生成AIやクラウドの大口顧客が集中する米国の景気が減速すると、データセンターやIT企業による設備投資が鈍化する可能性があります。

NVIDIAなどのAI企業の投資姿勢が変われば、関連する製造装置や材料の需要が減少するため、日本企業の受注にも連鎖的に影響します。

米国景気は世界半導体需要の中心であるため、注視すべきマクロ要因です。

3. 円高への転換リスク

多くの半導体関連企業は売上の大半を海外に依存しており、円安が利益の押し上げに寄与しています。

そのため、為替が急速に円高方向へ動くと、決算にマイナス影響が出る可能性があります。特に、装置メーカーなどは1円の変動で数億円規模の利益が動くこともあるため、為替リスクは無視できません。

為替のトレンド転換は株価に直結しやすい点も注意ポイントです。

4. AI需要が一時的に鈍化する可能性

近年の半導体市場の成長は主に生成AIによって牽引されていますが、このAI需要が一時的に鈍化した場合、関連装置・素材の受注が「予想ほど伸びない」リスクがあります。

AIサーバー市場は成長が非常に速い反面、投資過熱による調整が入る可能性があり、調整局面が来れば企業の売上・利益も短期的に影響を受けます。

特にHBMや先端プロセスへの投資が伸び悩む場合、日本の装置メーカーは影響を受けやすい構造です。

よくある質問(FAQ)

Q1. 日本半導体株は2025年も上昇が期待できますか?

必ず上昇するとは言えませんが、AI向けの設備投資拡大やTSMC熊本の稼働、政府の支援策などが続いているため、中期的には成長テーマとして注目が続く可能性があります。ただし、半導体は景気に左右されやすいため、短期では値動きが荒くなる点に注意が必要です。

Q2. 日本半導体株はどのセクターに分かれていますか?

日本では主に「製造装置」「素材」「パワー半導体」「国策支援(Rapidus関連)」の4つに分類されます。

それぞれ値動きの特徴が異なるため、投資目的(短期か長期か)によって選ぶセクターを変えるのが有効です。

Q3. 初心者はどのセクターから投資するのが良いですか?

比較的分かりやすいのは「製造装置(東京エレクトロン、SCREENなど)」と「素材(SUMCOなど)」です。

これらは世界的な設備投資の影響を受けやすく、成長ストーリーが明確なため、初心者にも理解しやすい傾向があります。

Q4. 日本半導体株は短期と長期のどちらが向いていますか?

半導体は短期では値動きが大きく、決算やニュースで急騰・急落しやすいセクターです。

一方で長期ではAI、EV、再エネなどの構造的需要に支えられるため、「長期テーマ株」として保有する投資家も多いです。

短期も長期も可能ですが、目的に合わせたセクター選びが重要です。

Q5. 半導体株投資の最大のリスクは何ですか?

もっとも大きいのは「半導体サイクルの変動」です。

好況時には利益が急増する一方、不況時には設備投資が止まり、業績が大きく落ち込むことがあります。

また、為替が円高に振れた場合の業績悪化や、AI需要の鈍化も重要なリスクです。

Q6. 日本株と米国半導体株(NVIDIA、AMDなど)はどちらがおすすめですか?

どちらも特徴が異なります。

米国株:成長スピードが速く、AI関連で大きく値動きしやすい

日本株:装置・素材など「インフラ部分」が強く、比較的安定しやすい

AI成長を重視するなら米国株、サプライチェーンの底堅さを狙うなら日本株が向いています。

Q7. 半導体関連のETFはありますか?

はい、複数あります。

個別株が難しい場合は、半導体関連ETFを使うことで、複数銘柄に分散して投資できます。

国内ETF、海外ETFのどちらも選択肢があり、初心者に人気の手法です。

結論

日本半導体株は、AIブームや政府支援、サプライチェーン再編を追い風に、中期的な成長テーマとして注目度が高まっています。

2025年はとくに、AI向け装置、パワー半導体、国産の先端製造プロジェクトなどが市場の焦点となり、関連銘柄の動きが相場のカギを握る一年になりそうです。

免責事項: この資料は一般的な情報提供のみを目的としており、信頼できる財務、投資、その他のアドバイスを意図したものではなく、またそのように見なされるべきではありません。この資料に記載されている意見は、EBCまたは著者が特定の投資、証券、取引、または投資戦略が特定の個人に適していることを推奨するものではありません。