取引

EBCについて

公開日: 2025-11-06

日本株市場は、現在30年以上ぶりの高値圏にあり、日経平均株価はバブル期以来の水準に迫っています。特に2024年後半以降は、海外投資家の資金流入が活発化し、円安による企業収益の押し上げ効果が株価上昇を後押ししています。

一方で、「日本株がどこまで上がるのか」「すでに高値圏なのではないか」といった投資家の関心も高まっています。果たして日本株はまだ上昇余地を残しているのか、それとも天井が近いのか──今、市場が注目する焦点となっています。

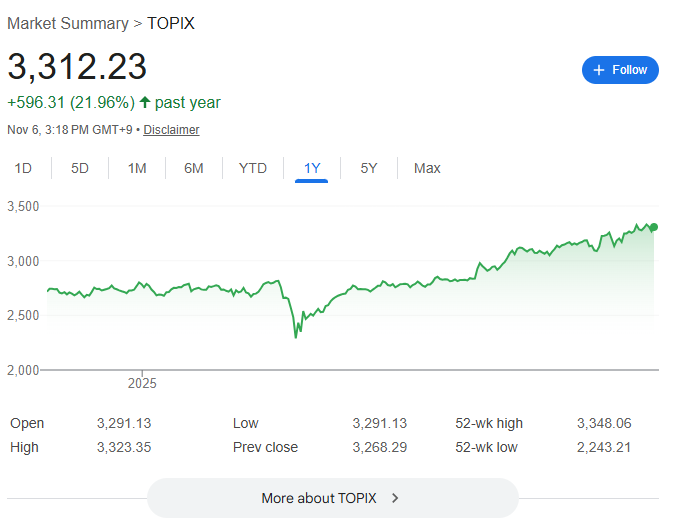

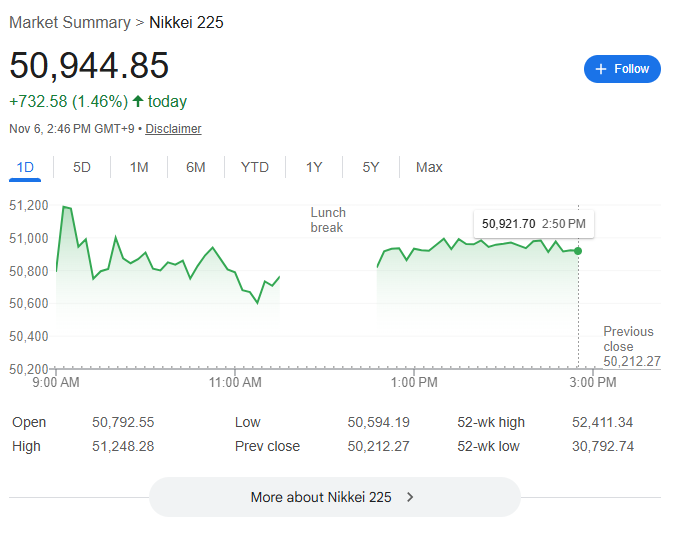

最新動向:日経平均株価・TOPIX の状況

TOPIX(東証株価指数)が、名目GDPとの関係からも「底堅い上昇基調」に入っており、2025年半ば時点でも比較的強めの動きが確認されています。

例えば、リサーチ資料では「値上げ+発行株数の減少を背景に、TOPIX・日経平均ともに2025年末~2026年末にかけて上方修正を想定」という見通しが出ています。

また、半導体・AI関連株の上昇と円安の進行が相まって、日経平均の上昇ペースも速まっているという報道があります。

つまり、「日本株全体として上昇モメンタムが強まっている」状況にあると言えます。

主な上昇要因

以下が、現在日本株が上がっているとされる主な要因です。

円安効果による輸出企業の業績好調

円安になると、海外売上比率の高い輸出企業は「ドル建て収益を円換算すると有利」となるため、収益の押し上げ要因となります。

例えば、UBSのリサーチでは「ドル円が大幅に円安(円価値下落)になった間、輸出企業の利益押し上げ効果が理論的には大きい」旨が記されています。

ただし、注意しなければならないのは、「円安だから必ず株価が上がる」という単純な構図ではなく、輸出企業でも海外生産比率の高さなどによって為替感応度が低下してきている点が指摘されています。

企業ガバナンス改革への期待

日本企業のコーポレート・ガバナンス(企業統治)改革が進展しており、これが株価の再評価(バリュエーション改善)に繋がるという見方があります。

例えば、「PBR(株価÷1株当たり純資産)が1倍を割る企業の割合が減少している」というデータもあり、改革期待が株価上昇要因として機能しているとの分析があります。

AI・半導体関連株の急伸

世界的に「生成AI」「半導体」というテーマが株式市場を牽引しており、日本株でもその流れが波及しています。野村アセットマネジメント等のリサーチでは、「半導体サイクルが底入れし、2025~26年にかけて拡大基調」との見方も出ています。

加えて、日本の企業がこれら分野での構造変化(設備投資、海外展開、技術革新)を進めており、テーマ性としての「乗り遅れまい」という動きが買いを呼んでいます。

注意点・リスク要因

上昇要因が強い一方で、投資家として留意すべきリスクもあります。

米国金利動向

米国の政策金利や実質金利の上昇/高止まりは、グローバルな株式市場マインドにとって逆風です。日本株も例外ではなく、米利上げの継続あるいは利下げの遅れは日本市場の重荷となる可能性があります。

中国経済の減速

日本の輸出相手国として中国の存在は大きく、中国経済が減速すると輸出面でのマイナス影響を受ける懸念があります。特に、製造業や輸出関連企業の業績にとっては重要なリスクです。

また、中国の景況感悪化が世界的なリスクオフ・ムードを引き起こし、日本株からの資金流出を招く可能性も指摘されています。

円安の副作用

円安は輸出企業にとって追い風ですが、輸入コストの上昇や内需関連企業・消費者への負担増などデメリットもあります。過度な円安は消費を冷え込ませる可能性もあるため、注意が必要です。

過去との比較:バブル期(1989年)との違い — 展開版

1) バブル期(1989年)の特徴(何が“バブル”だったのか)

異常に高いバリュエーション:1989年当時、株式に対する投資家の期待(PER)は極端に高く、当時のピークでは PER ≒ 50倍前後 と推定されています。これは株価が企業の実体的利益よりも過度に先行していたことを示します。

過剰な信用拡大と不動産高騰:低金利と金融緩和に伴う信用供与が拡大し、不動産と株式の両市場で実体経済から乖離した価格上昇が起きました(金融政策とマネーサプライの急拡大が要因)。その後、金利引き上げと信用収縮で一気に崩壊しました。

2) 現在(2024–2025年頃)の特徴(「今回が違う」と言える根拠)

バリュエーションはバブル期よりずっと穏やか:現在の先進的な分析では、日経平均のPERはおおむね15〜20倍台で推移することが多く、1989年の水準(≈50倍)と比べると「実体(利益)に基づく上昇」が中心です。

配当利回りの改善:1989年当時は配当利回りが極めて低かったのに対し、近年は 配当利回りが2%台前後 に上昇しており(企業の配当・自社株買いが増加)、投資リターンの一部が実態に裏打ちされています。

企業ガバナンスと利益改善:2010年代以降のコーポレートガバナンス改革やROE改善の取り組みにより、PBR(株価÷簿価)や資本効率は改善してきています。過剰期待に基づく“投機”より、実際の業績拡大が株価を支えている面が強い点は過去と異なります。

3) マクロ構造の違い(資金の質・流れ)

海外投資家の存在感が大きい:近年は外国ファンドや海外マネーの日本株買いが顕著で、短期資金の出入りが相対的に増えています(2024–2025年にかけて大型の外資流入が観測)。外資の買いは相場を押し上げる一方で、外部ショック時は逆に流出圧力ともなり得ます。

年金(GPIF 等)の長期資金:世界最大級の年金基金であるGPIFは中期的に国内外株式の比率を高める方針を取り、安定的な長期資金の受け皿として市場を支えています(2025年の中期計画でも株式比率が維持・調整されている)。これにより「実需としての下支え」が期待できる点はバブル期と異なります。

4) リスク構造の違い(“天井”の見え方)

1989年:内生的な過熱(信用・不動産)→ 金利転換点で崩壊。リスクは主に国内金融循環の破綻に起因。

現在:米国金利動向、為替(円高・円安の反転)、中国景気など外部要因に依存する部分が大きい。つまり「天井」は世界マクロと資金フロー次第で、国内だけのバブル崩壊とは性質が異なる。外資流入が逆回転すれば急落もあり得るが、同時にGPIFなどの長期資金がクッションになる点が異なります。

専門家・アナリストの予測

2025年に向けて、日本株がどこまで上がるかについては主要証券会社や外資系金融機関が相次いで強気の見通しを示しています。ただし、その上昇の「持続性」や「主導セクター」には見方の違いが見られます。以下では、代表的な機関の日経平均株価予測を詳しく見ていきましょう。

| 予測機関 | 2025年末目標 | コメント(詳細) |

| 野村証券 | 48,000 | 日本企業の収益基盤が非常に安定しており、円安による輸出企業の利益押し上げ効果も継続すると予想。製造業だけでなく、内需関連株や金融セクターの業績回復も株価の下支えになると分析している |

| モルガン・スタンレー | 45,000 | 半導体・AI関連銘柄を中心にグロース株の上昇が牽引すると見ており、日本が「アジアのテック投資拠点」として再評価される動きが続くと指摘。特に東京エレクトロンやソニーグループのようなハイテク企業が市場をけん引するとしている |

| ゴールドマン・サックス | 43,000 | 海外投資家による日本株の一時的な買いが主な上昇要因とみるが、円高リスクや米国株の調整局面では資金が引き上げられる可能性もあると警戒。中長期では企業改革やコーポレートガバナンス強化が評価され、堅調なトレンドが維持されると予想 |

総じて、多くのアナリストは「2025年も緩やかな上昇トレンドが続く」との見方を示しており、特にAI・半導体・自動車電動化関連が注目のセクターとして挙げられています。ただし、為替動向や米国金利政策の変化が市場に与える影響にも注意が必要とされています。

投資家が注目すべきポイント

日本株の上昇が続く中で、投資家が意識すべきテーマやリスク、注目セクターがより明確になってきています。短期的な値動きに振り回されるのではなく、成長分野や中長期の収益構造に焦点を当てることが重要です。以下では、今後の投資判断における注目ポイントを詳しく整理します。

■ セクター別注目株

近年の日本株上昇を牽引しているのは、AI・半導体・防衛・金融・インフラ関連の5大セクターです。

AI・半導体関連:生成AI需要やデータセンター拡大を背景に、東京エレクトロン、ソシオネクスト、レーザーテックなどが好調。政府の「GX(グリーントランスフォーメーション)」支援策も追い風です。

金融セクター:日銀のマイナス金利解除観測により、三菱UFJ、みずほ、SMBCなどメガバンク株が堅調。金利上昇が収益改善に直結する構造となっています。

防衛・インフラ関連:地政学的リスクの高まりを受けて、IHI、川崎重工、三菱重工などが再評価。政府の防衛費拡大も中期的な支援材料。

■ 円高リスクと利益確定のタイミング

現在の日本株高の一因は歴史的な円安です。しかし、米国の利下げ局面や日本の金融正常化によって円高が進行した場合、輸出企業の利益圧迫と株価調整リスクが高まります。

投資家は以下のようなタイミングを意識するとよいでしょう:

為替が1ドル=140円を割り込む局面では利益確定を検討

短期的に過熱感(PER上昇、出来高急増)が見られるセクターは部分的にポジション整理

■ 長期投資の視点:配当・自社株買い重視

短期の値上がり益だけでなく、株主還元の強化が日本株投資の魅力を高めています。

配当利回り:NTT、伊藤忠商事、三菱商事などは3〜4%台の高配当を維持。

自社株買い:トヨタ、KDDI、ソニーグループなどが積極的に実施。

安定成長銘柄:消費やインフラ需要に支えられるオリックス、花王などは長期保有向き。

長期的なリターンを狙うなら、「高配当+自社株買い+安定業績」の3点を兼ね備えた企業に注目するのが有効です。

2025年の日本株市場では「短期の為替動向」と「長期の企業価値向上」の両面を見極める姿勢が求められます。リスク管理と中長期目線を両立させることが、次の上昇波に乗るための鍵となるでしょう。

よくある質問

Q1:今から日本株を買っても遅くないですか?

決して遅くはありません。ただし、「どの銘柄を、どのタイミングで」買うかが重要です。日経平均が高値圏にあるのは事実ですが、個別株レベルではまだ割安な企業が多く存在します。特に、内需関連株や高配当銘柄、企業改革を進めている中堅企業には上昇余地があります。また、短期的な値動きに左右されず、3~5年の中長期的な視点で投資する姿勢が求められます。

Q2:円高になると株価は下がりますか?

一概に「円高=株安」とは言えません。確かに、自動車や電子部品などの輸出型企業は円高で収益が目減りしやすいため、短期的に株価が下落する可能性があります。しかしその一方で、輸入コストが下がる内需企業(小売、電力、航空など)にとっては追い風となる場合もあります。したがって、為替動向に応じてポートフォリオを分散し、輸出・内需のバランスを取ることがリスク回避のポイントです。

Q3:日経平均が5万ポイントを超える可能性はありますか?

強気シナリオでは「あり得る」と見られています。多くのアナリストは、企業収益が過去最高を更新し続け、円安が一定水準で安定すれば2025年内に5万円台到達も現実的としています。ただし、短期的には過熱感が強まっており、米国市場の動向や金利政策、地政学的リスクによって一時的な調整も起こり得ます。長期投資家にとっては、調整局面を「押し目買いのチャンス」と捉える戦略が有効です。

Q4:どのセクターが今後有望ですか?

現在注目されているのは以下の3分野です。

半導体・AI関連:世界的なデジタル化の加速で成長余地大。

金融・インフラ:金利上昇局面で収益改善が進む。

防衛・エネルギー関連:地政学リスクやGX政策が追い風。

これらは政府支援や国際需要にも支えられ、2025年以降も中期的な成長が期待されています。

Q5:初心者でも日本株に投資できますか?

もちろん可能です。証券会社を通じて1株から購入できるサービスも増えています。初心者はまず、TOPIX連動ETFや日経平均ETFなどの指数連動型商品から始めるのがおすすめです。これにより、リスクを分散しつつ日本経済全体の成長に参加できます。

結論

現在日本株がどこまで上がるかは、単なる一時的なバブルではなく、企業の構造改革・利益体質の改善・ガバナンス強化といった実質的な成長が背景にあります。特に海外投資家の評価が高まり、長期資金の流入が続いている点は過去との大きな違いです。

ただし、上値を追う展開は米国の金利政策・為替相場・中国経済の動向など外部要因に左右されやすく、過熱感への警戒も必要です。

結論として、投資家は短期的な値動きに惑わされず、企業の本質的な成長性と収益力を軸にした冷静な判断を行うことが、上昇トレンドを見極める最大の鍵となります。

免責事項: この資料は一般的な情報提供のみを目的としており、信頼できる財務、投資、その他のアドバイスを意図したものではなく、またそのように見なされるべきではありません。この資料に記載されている意見は、EBCまたは著者が特定の投資、証券、取引、または投資戦略が特定の個人に適していることを推奨するものではありません。