取引

EBCについて

公開日: 2025-11-19

2025年の日本株市場は、日銀の利上げペースや円相場の変動、AI・半導体を中心とした成長テーマによって大きく動きました。年後半にかけては、企業の収益改善や自社株買いの増加が市場を支え、全体として堅調な推移となりました。

こうした背景を受けて、2026年の日本株は「金利・為替・政策」の3つの軸が引き続き注目されます。特に、日銀の追加利上げがあるか、円安が一服して円高に向かうか、企業の利益成長が維持できるかが、投資家の最も大きな関心ポイントです。2026年の相場は、これらマクロ環境の変化を敏感に反映する一年になると見られています。

2026年の日本株の見通しを左右する5つの主要要因

1. 日本銀行(利上げ・長期金利の水準)

日本銀行は、2025年10月時点では利上げ観測が後退しており、利上げ再開の時期として「2025年12月又は2026年1月」が有力視されています。

例えば、日銀は2026年4~6月期にかけて国債買入れの減額計画や長期国債買入れの縮小を検討しており、長期金利の上昇圧力を意識した対応を想定しています。

長期金利が上昇すると、株式市場では割高要因となるリスク(株価の資金コスト上昇)があります。一方で、金融セクターなどには金利上昇による利ざや改善期待もあります。

見通しとして、「政策金利が1%台に近づく可能性」が指摘されています。

株式視点での着眼点:利上げペースが速すぎるとPER圧迫要因、逆に利上げが遅れると過度な円安・バブルリスクという二面性あり。

2. 円相場の行方(円安定着 or 円高転換)

ドル/円相場に関して、2026年に向けて「円高ドル安」シナリオも存在するという見方が出ています。例えば、米日金利差の縮小が円高圧力となる可能性があります。

一方で、円安基調が継続する可能性も高いとする見方もあります。例えば、「1ドル=160円」付近を指摘する記事もあります。

為替の動きが輸出企業の収益に直接影響するため、円高になれば輸出株のコスト増・利益減、円安なら収益追い風という構図になります。

株式視点での着眼点:為替ヘッジ戦略(輸出関連 vs 内需関連)を持つ企業やセクターの差が2026年にはより鮮明化する可能性あり。

3. 賃金上昇とインフレ率のバランス

日本の賃金上昇率・インフレ率ともに注目されており、例えば、実質賃金の上昇にはまだ時間がかかるという見通しがあります。

内閣府資料では、「物価上昇を上回る賃金上昇の普及・定着」が今後の課題として挙げられています。

消費者物価(生鮮食品除く)について、2026年度には約1.6%まで低下するとの見通しもあります。

賃金がインフレに追いつかないと実質所得が減少し、消費関連・内需株にとって逆風になり得ます。逆に、賃金が持続的に上がれば消費が支えられて内需にとって追い風です。

株式視点での着眼点:賃金改定(春闘)や労使交渉、企業の人件費負担増・自動化投資の動向にも注目。特に、人手不足・構造改革の視点から、設備投資型企業が恩恵を受ける可能性があります。

4. 米国・中国の景気動向と外需の影響

世界経済の見通しでは、米国・中国ともに2026年に回復基調に転じる可能性があるが、不確実性も高いとの見方があります。

特に日本の輸出企業にとって、米国・中国の需要動向は直接的な影響源であり、外需が鈍るとその影響が業績に波及します。

例えば、中国景気の減速が輸出機械・素材にマイナス影響を与える可能性があります。米国ではインフラ・AI投資継続なら日本の部品・半導体関連が追い風となります。

株式視点での着眼点:輸出比率が高い企業やサプライチェーンがグローバル化しているメーカーなどは、米中景気の変化による「外需ショック」に対して警戒が必要です。

5. 政府の成長戦略(DX・GX・半導体支援・リスキリング政策)

政府は2025年11月、「17の戦略分野」に官民投資を集中させる方針を打ち出しています。

また、GX(グリーントランスフォーメーション)、半導体戦略などにおいて大規模な投資が必要とされており、例えば今後10年間で150兆円超のGX投資が必要という試算もあります。

日本政府の資料でも「経済成長/脱炭素/エネルギー安定供給」という三つの軸でGXを進めると定められています。

株式視点での着眼点:この政策支援が継続すれば、半導体・再エネ・素材・防衛・DX関連銘柄が大きな恩恵を受ける可能性があります。一方、政策期待だけで株価が先行し過ぎると、実績とのギャップがリスクとなります。

強気と見られるセクター

1) 半導体・AI関連

2024–2026年にかけてAI需要が急拡大するため、半導体関連の設備投資・チップ需要が引き続き強い見通しです。日本の半導体装置・材料メーカーは先端ファウンドリ投資やAI向けDRAM/HBM需要の恩恵を受けやすく、SEAJや大手コンサルの報告は2026年に向けた装置需要の増加を示しています。加えて、検査・計測装置を手掛ける国内企業の業績改善事例も出ており(AI向け需要が牽引)、関連サプライチェーンに資金が流入しやすい局面です。

着眼点(投資視点):ファウンドリ支援策・RapidUs/TSMC関連や検査・計測、先端材料のサプライヤーを中心に銘柄選別。

2) 金融(銀行・証券) — 利上げ局面の恩恵

日銀の正常化(長短金利上昇)が進めば、銀行の利ざや改善や証券の手数料収入増が期待されます。BOJや格付け機関の報告では、銀行は金利上昇で業績改善が見込まれる一方、資産・不動産関連エクスポージャーなど固有リスクもあると指摘されています。金融セクターは「利上げの速度と持続性」に左右されるため、政策のフェーズを見極めることが重要です。

着眼点:マージンの改善幅、貸出増加のトレンド、保有国債のデュレーション管理や不良債権リスク。

3) 防衛関連

地政学リスクの高まりや国防予算の拡大観測により、防衛関連(装備・部品・防衛ITなど)は中長期で注目されています。政府・与党の防衛費増額方針や関連政策が続く限り、関連企業は公共事業的な収益拡大が期待できます。市場では既に一部銘柄に資金が向かっています。

着眼点:政府予算の正式決定・防衛発注スケジュールと国際リスクのエスカレーション。

調整が入りやすい可能性があるセクター

1) 内需ディフェンシブ(食料品・医薬・公共サービス等)

賃金と物価のバランス次第で、ディフェンシブ銘柄は「安定需要」の評価が変わります。賃金が物価に追いつかない場合、消費の落ち込みが内需セクターの売上に影響を与えるため、ディフェンシブでも二極化が進む可能性があります。BOJや各調査は、2026年に物価は落ち着く見通しを示す一方で実質賃金の回復は限定的との指摘もあります。

着眼点:実質賃金の推移・消費者マインドが弱まれば、ディフェンシブ株でも業績下押しのリスク。

2) 輸出関連(為替が円高に振れた場合のリスク)

輸出比率の高い自動車・機械・素材などは、円高局面に弱く、為替の急変は業績に直結します。2026年は日米金利差の変動や世界景気の不確実性が為替変動要因となりうるため、輸出株は為替ヘッジの有無や価格転嫁力、サプライチェーンの地域分散を確認する必要があります。市場分析では、為替次第で「勝ち組と負け組」が鮮明になると指摘されています。

着眼点:為替前提(ドル円レンジ)、企業の為替感応度・ヘッジ戦略、海外売上比率。

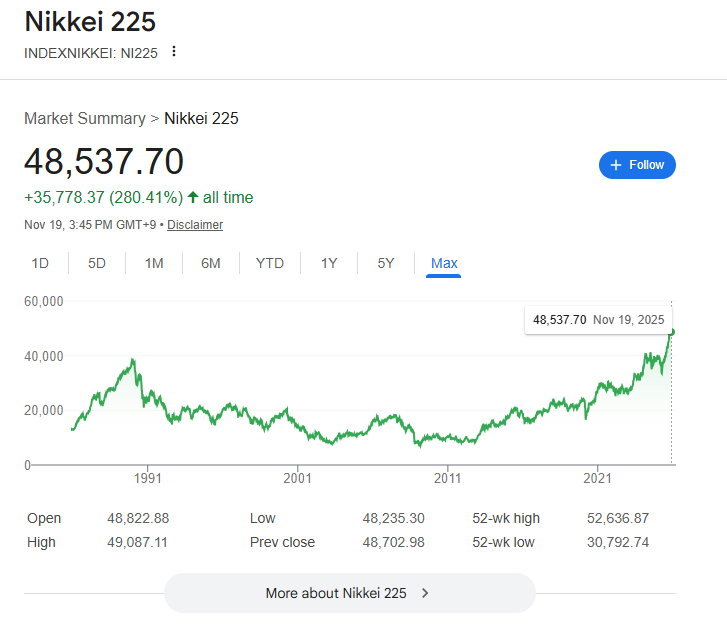

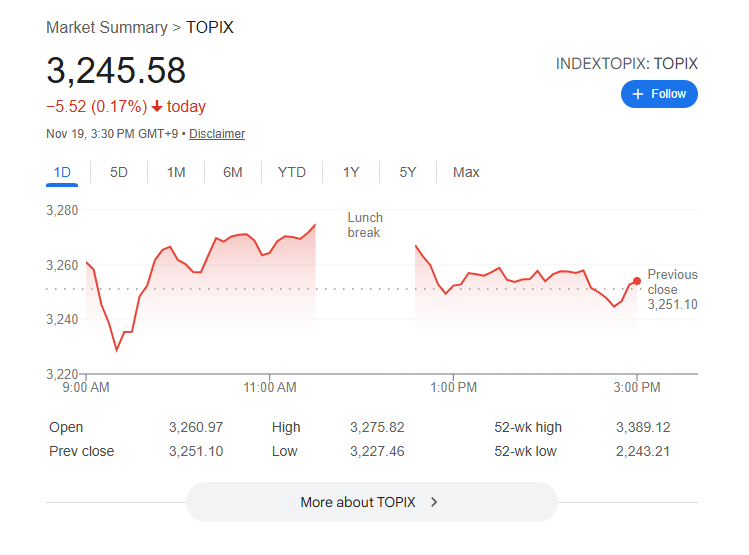

日経平均・TOPIX のレンジ予測

強気シナリオ(拡張上振れ)

日経平均レンジ(想定):55.000〜60.000円

TOPIXレンジ(想定):3.600〜4.000

想定する主要要因:日銀の利上げが緩やかに進む一方で米国の利下げやグローバル株高で資金流入が継続、企業業績(EPS)が想定以上に改善。政府の国策(半導体・GXなど)や自社株買い・配当強化が資本還元を押し上げる。機関投資家や海外マネーの買い戻し期待が強い。

根拠(抜粋):シティバンクやノムラ系の強気~楽観的ターゲット(55.000前後)、大和のより強気推計(6万円レンジ)など金融機関の上振れ想定。

中立(ベースケース)

日経平均レンジ(想定):42.000〜50.000円

TOPIXレンジ(想定):2.800〜3.300

想定する主要要因:世界景気は横ばい〜緩やかな回復、日銀はゆっくりとした金融正常化を進めるが急激な金利ショックは回避。円相場はおおむね安定〜やや円安傾向、企業業績は穏やかに拡大。短期的なイベントで上下するが年末にかけてはレンジ内で収束。

根拠(抜粋):ロイターのアナリスト・ポールでの中間見通し(2026年中間〜年末42.000前後の報告)や、金融機関のベースケース想定(TOPIX 3.200程度のミッドケース)等を踏まえたレンジ設定。

弱気シナリオ(下振れ)

日経平均レンジ(想定):30.000〜38.000円

TOPIXレンジ(想定):2.200〜2.700

想定する主要要因:想定外の利上げ加速(国内外で金利急騰)、急速な円高進行、米中景気の急減速や地政学リスクの顕在化により外需・輸出株が大きく失速。企業業績の下方修正が相次ぎ、海外資金が流出するケース。

根拠(抜粋):IMFや主要機関が利上げリスク・景気ダウンサイドを指摘しており、金利・為替ショックが株式評価に与える下押しリスクは高い(IMFのBOJ利上げ見通しなど)。市場のボラティリティ拡大時には大きな急落シナリオが現実的。

投資家が気をつけるべきリスク

1) 日銀の予想外の政策転換(早期利上げ/タペリング加速)

何が起きうるか

物価・賃金の持続的上昇を受け、日銀が想定より早く利上げや国債買入れの削減(テーパリング)を進める可能性。最近のBOJ見通しでは、リスクバランスは下振れだが、インフレの局面次第で政策方向がよりタカ派になるとの指摘があります。

市場への影響

長短金利上昇 → 株式の割引率上昇でPER圧縮(特に高PERのグロース株にマイナス)

銀行・保険など金融セクターは利ざや改善で相対的に追い風

国債利回り上昇は資産価格の再評価を招き、ボラティリティ拡大の可能性

投資家の対応(実務)

ポートフォリオの金利感応度(Duration)を確認:高成長・高PER銘柄の比率を見直す

銀行や保険など「利上げ受益」セクターの利ざや改善をモニター

日銀会合・総裁発言・毎月のGOD(Outlook)レポートを定期チェック

2) 地政学リスク(台湾海峡、東アジア情勢、中東、米大統領選後の地政学変化)

何が起きうるか

台湾海峡の緊張や地域的軍事衝突の懸念が残るほか、米大統領選後の政策転換(対中・貿易政策)や中東情勢の激化が供給網・エネルギー市場・リスクプレミアムに影響を与えます。最近の分析では、Cross-Straitの緊張が依然高リスク要因として挙げられています。

市場への影響

防衛・インフラ関連株は物色されやすい一方、輸出や製造サプライチェーン(半導体・自動車部品等)にはダメージ。

リスクオフ局面では円が一時的に「安全通貨」として買われることがあり、短期的な円高 → 輸出株に下押し。

投資家の対応(実務)

サプライチェーンの脆弱性(特に中国・台湾依存)の高い銘柄はストレステストを実施。

防衛・防災・インフラの受注端にある企業をセーフヘブンの選択肢として評価。

ニュース感応度を高め、短期のヘッジ(為替オプション等)を検討。

3) 円急伸(急激な円高)による輸出企業の下押し

何が起きうるか

日米金利差の縮小や世界的リスクオフで円が急に買われ、短期的にドル/円が大きく下落します。2025年~2026年の市場では、金利期待や政治・貿易ショックで円が急伸した事例が観測されています。

市場への影響

自動車、電機、精密機械などの輸出企業は為替差損(円換算収益の目減り)で業績が圧迫されやすい。

一部企業は価格転嫁やヘッジで対応するが、短期的なEPS悪化→株価下落が起きやすい。

投資家の対応(実務)

為替センシティビティ(海外売上高比率、為替ヘッジ状況)を決算資料で把握

為替リスクを負いたくないポートフォリオは「内需」または為替ヘッジ済みETFを増やす

オプションや通貨建て債券で短期ヘッジを検討

4) 世界景気の急減速(外需ショック/貿易制限の拡大)

何が起きうるか

OECD・IMFの見通しでは2025–26年にかけてグローバル成長の下振れリスクが残り、貿易政策の不確実性や景気減速が日本の輸出・製造業に波及するリスクが高いです。IMFなどは外需の弱含みが日本の下押し要因であると指摘しています。

市場への影響

輸出依存度の高い企業、素材・資本財セクターが直撃を受けやすく、業績下方修正によるセクター横断的な下落が発生する可能性。

世界的なリスクオフで海外投資家が資金を引き上げると、相対的に日本市場の下落幅が拡大することもある。

投資家の対応(実務)

グローバル需要に依存する銘柄の売上シナリオを複数想定(ベース/下振れ)し、EPS感応度を計算。

防御的・国内志向の資産比率を一時的に高める(生活必需品、公共サービス、インフラ等)。

国際分散の再点検:複数地域で安定した収益を持つ多国籍企業に傾斜する戦略も一案。

5) 追加で注目すべき交差リスク(相互増幅の可能性)

日銀の急激な利上げが「円高+世界景気減速」を同時に引き起こすと、株式市場へのダメージが非常に大きくなります(相互増幅)。BOJや国際機関の分析は、リスクは単独で終わらず連鎖しうると警告しています。

実務対応(総合)

シナリオ分析(利上げ+円高+外需鈍化など複合シナリオ)を最低3パターン作成し、その下でのポートフォリオ耐久性を検査

流動性の高い現金比率や短期国債、ヘッジ戦略(オプション、為替ヘッジ)を整備

定期的な「トリガー」ルールを決めて自動的にリバランス(例:日経△×%、ドル円×円到達など)

2026年の投資戦略:どう日本株と向き合うか?

A. 長期投資(ホールド戦略):国策+構造改革株をコアに

戦略の骨子

政府のGX(グリーントランスフォーメーション)や半導体・AI関連など「中長期の国家戦略」分野をコアに据えます。政策支援・公的資金や補助を受けやすく、需給と投資が長期的に続く可能性が高いです。

企業のバランスシート改善(自己資本比率・配当・自社株買い)やガバナンス改善(コーポレートガバナンス)を満たす「構造改革株」を選別します。長期的なEPS成長とROICの改善が期待できる銘柄をコア保有します。

具体的なアクション例

コア資産:国内大型の国策関連(半導体装置・素材、大手再エネ関連、重要インフラ)をポートフォリオの40–60%に据えます(個別かETFで)。

保有姿勢:3年以上のホライズンを前提に、四半期決算や政策変更で定期チェックします。

リスク管理:政策期待だけで株価が先行するケースを避けるため、実行計画(受注、受給、補助金スケジュール)をIRで確認します。

B. 中期投資(テクニカル+ファンダメンタル):金利・為替トレンド重視

戦略の骨子

2026年は日銀のテーパリングや長短金利の変化が相場要因として大きく、金利とドル/円のトレンドを中期(6–18か月)判断の軸にします。BOJの会合カレンダーをイベントドリブンで監視します。

具体的なアクション例

ポジション調整:金利上昇局面では高PER成長株を一部テイクプロフィットし、金融・高配当株へシフトします。逆に金利低下・円安局面では輸出・成長株を増やします。

ツール:先物・ETFでセクターローテーション、為替ヘッジ付きETFを活用。

モニター指標:日米金利差、BOJ議事録、主要国の政策発表(FOMC等)。

C. 短期投資(戦術):テーマ株・イベントドリブンが有効

戦略の骨子

決算発表、政府予算・補助金発表、主要受注や半導体プロジェクトの進捗など「明確なトリガー」を伴うテーマ株で短期αを狙。大きなニュースでボラティリティが上がる局面が狙い目です。

具体的なアクション例

イベント前に小ロットでポジションを持ち、材料出尽くしで利確またはストップ。

ボラティリティが高いので、レバレッジや個別先物はリスク管理(損切りライン)を厳守。

情報源:政府発表・業界誌・IR、日銀会合・米国指標の速報。

よくある質問(FAQ)

Q1:2026年の日本株の見通しについて上昇が期待できますか?

2026年の日本株は、企業の増益基調や自社株買いの拡大、そして日銀の金融政策が大きく揺れにくくなることで、引き続き上昇が期待されます。ただし、米利下げペースや世界経済の減速が重なる場合には、一時的な調整が入る可能性もあります。総じて、長期的には堅調さが見込まれます。

Q2:2026年に注目すべき日本株のセクターはどこですか?

2026年は、半導体・AI関連などの成長分野に加え、構造改革が進む金融、円安の恩恵を受ける輸出株、設備投資を取り込むロボティクスや自動化関連などが注目されます。また、少子高齢化を背景にヘルスケアや医療テック分野も継続的に投資対象となります。

Q3:2026年のリスク要因には何がありますか?

主なリスクには、米国景気の減速、地政学リスクの高まり、円高への転換、そして国内の消費鈍化などが挙げられます。また、日銀が予想以上に早く利上げを進める場合、株価の重しとなる可能性があります。外部環境の変化には引き続き注意が必要です。

Q4:今から2026年に向けてどのように投資すべきですか?

2026年までの投資戦略としては、テーマ型分野(AI・半導体・自動化)とディフェンシブ(医薬品・生活必需品)のバランスを取ったポートフォリオが有効です。また、金利環境の変化に備えつつ、中長期視点で成長株と割安株を組み合わせることで、相場の変動に強い運用ができます。

まとめ:2026年の日本株は「選別の年」

2026年の日本株の見通しとして、全体として割高感の調整が入る場面があるかもしれませんが、成長力のある企業とそうでない企業の差がより鮮明になる「選別の年」になると考えられます。特に、国策に沿った事業を展開し、構造改革を進めながら収益力を高めている企業は、相場全体が不安定な中でも強さを保つ可能性があります。投資判断の際は、金利、為替、政策という3つの軸を意識することで、より成功しやすい投資ができるでしょう。

免責事項: この資料は一般的な情報提供のみを目的としており、信頼できる財務、投資、その他のアドバイスを意図したものではなく、またそのように見なされるべきではありません。この資料に記載されている意見は、EBCまたは著者が特定の投資、証券、取引、または投資戦略が特定の個人に適していることを推奨するものではありません。