取引

EBCについて

公開日: 2025-11-10

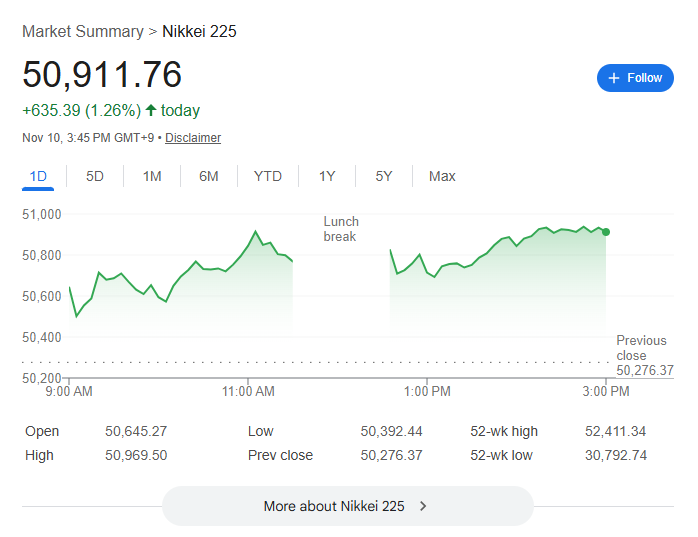

近年、円安の進行や米国の金利動向、日本企業の収益改善などを背景に、「日本株と米国株のどちらが有利か」という議論が活発になっています。特に2025年は、世界経済の減速懸念とAI関連の成長期待が交錯する年でもあり、投資判断が難しくなっています。

本記事では、日本株と米国株それぞれの特徴や強み・リスクを整理し、「安定重視」「成長重視」など投資目的に応じた最適な選択をわかりやすく解説します。

日本株の特徴と魅力

メリット

① 為替リスクが少ない(円建て)

日本株は円で取引されるため、海外投資のようにドル円などの為替変動リスクを気にする必要がありません。円安・円高の影響を受けにくく、実際の企業業績や株価の動きに集中できる点が魅力です。特に、国内投資家にとっては資金管理がしやすく、長期保有にも向いています。

② 高配当銘柄が多く、PBR1倍割れ企業の見直しが進行中

日本企業は株主還元に積極的になっており、近年は配当利回り3〜4%台の銘柄も増加しています。また、東京証券取引所が要請する「PBR1倍割れ企業への改善要請」により、企業の資本効率向上や自社株買いの動きが加速。長年“割安”とされてきた日本株が、再評価される流れが強まっています。

③ 政府による「資産所得倍増プラン」など政策支援

岸田政権が進める「資産所得倍増プラン」や新NISA制度により、個人投資家の株式市場への参加が急増しています。長期・積立・分散投資を推奨する制度設計は、日本株市場の流動性向上につながり、安定的な株価上昇を後押ししています。

デメリット

① 成長スピードが緩やか(人口減少・市場成熟)

日本は少子高齢化と人口減少が続いており、国内消費の拡大が限定的です。そのため、米国のような急成長は見込みにくく、全体的に株価の上昇ペースは緩やかです。企業も守りの経営が多く、イノベーション分野での競争力に課題を抱えています。

② 新興セクターが少ない

米国と比べると、AI、バイオテクノロジー、EV(電気自動車)などの新興分野に特化した大型企業が少ないのが現状です。既存の産業構造が強く、伝統的な製造業や金融業の比重が高いため、急激な成長を狙う投資家にとっては物足りなさを感じる部分もあります。

米国株の特徴と魅力

メリット

① 世界経済の中心・イノベーション主導(AI、テック、医療など)

米国株の最大の魅力は、やはり世界経済をけん引する圧倒的な成長力にあります。Apple、Microsoft、NVIDIA、Amazonなど、世界を代表するテクノロジー企業が集結しており、AI、クラウド、ヘルスケア、EVなどの最先端分野で革新を続けています。

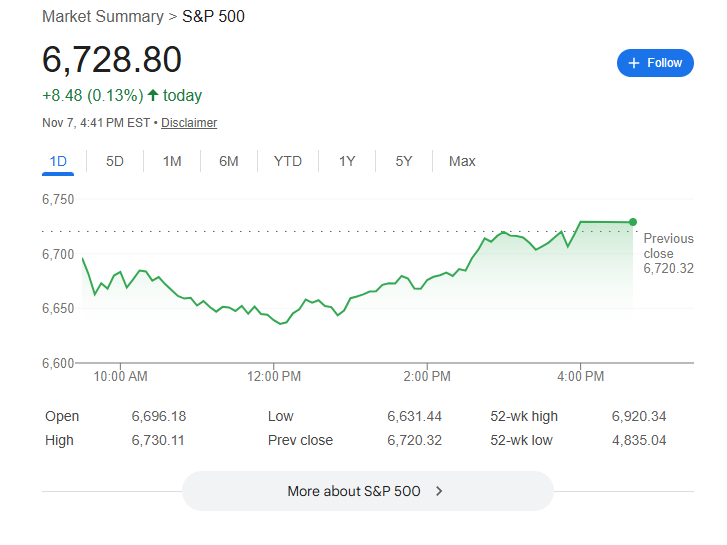

特に2025年現在はAIや半導体関連が成長ドライバーとなっており、世界中の投資資金が米国市場に集中しています。経済の柔軟性・企業の起業文化・資金調達の容易さといった要因が、長期的な成長を支えています。

② 長期で高いリターン実績(S&P500の年平均7~10%)

過去50年以上の実績から見ると、S&P500指数は年平均7〜10%という安定したリターンを生み出してきました。これは、インフレや金融危機を乗り越えながらも、長期保有することで着実に資産を増やせたことを示しています。

米国市場は「資本市場を通じた成長」が社会全体で根付いており、個人・機関投資家ともに長期投資を重視する文化がリターンの源泉となっています。

③ 株主還元文化が根付いている(自社株買い・配当増配)

米国企業は株主を重視する経営姿勢を持ち、積極的な自社株買いや配当の増配を行います。AppleやMicrosoftのように、毎年配当を増やす企業も多く、長期保有するほど「複利の恩恵」を受けやすいのが特徴です。

また、株主還元が明確に意識されることで、経営の透明性が高まり、投資家との信頼関係が築かれています。特に米国では、企業業績が良ければ即座に株価に反映される市場効率の高さも魅力です。

️デメリット

① 為替リスク(ドル円の変動)

米国株に投資する場合、ドル建て資産となるため、為替変動の影響を受けます。円安が進めば為替差益を得られますが、円高になるとドル資産の価値が下がる可能性があります。

例えば、米国株が10%上昇しても、同期間に円高が進めば円ベースでの利益が削られることもあります。そのため、為替ヘッジや分散投資によるリスク管理が重要です。

② 株価が高く、短期的な調整リスクも

米国株は世界的に人気が高いため、株価水準が割高になる傾向があります。特にテクノロジー株やAI関連株は期待先行で買われやすく、短期的な利益確定や金利上昇によって急落するリスクも存在します。

また、米国経済は金利・インフレ・財政赤字などの影響を受けやすく、ボラティリティ(変動性)が高い点にも注意が必要です。

投資スタイル別おすすめ

投資の目的や性格によって、最適な市場は異なります。ここでは「安定志向」「成長志向」「バランス志向」の3タイプに分け、それぞれに合った投資戦略を紹介します。

1.安定志向(配当重視タイプ) → 日本株中心

特徴:

リスクを抑えながら、安定した収益を得たい投資家に向いています。日本株は為替変動の影響を受けにくく、高配当銘柄や安定業績の大型企業が多いのが特徴です。

戦略ポイント:

銘柄例:三菱UFJフィナンシャル・グループ、NTT、KDDI、JTなど

平均配当利回りは2〜4%台と高め

自社株買いの増加傾向もあり、株主還元意識が高い

為替の影響を受けにくいため、長期で安定したインカムゲインを狙える

おすすめ銘柄:

日経平均高配当株50指数連動ETF(1489など)

新NISAを活用した個別高配当銘柄の長期保有

「株価上昇よりも安定した配当を重視したい」投資家に最適。

2.成長志向(長期リターン重視タイプ) → 米国株中心

特徴:

長期的な資産成長を狙いたい人は、米国株を中心にポートフォリオを構築するのが有効です。AI、クラウド、ヘルスケアなどの高成長セクターが豊富で、世界的な需要拡大を取り込むことができます。

戦略ポイント:

銘柄例:NVIDIA、Microsoft、Amazon、Apple、Teslaなど

過去30年でS&P500は右肩上がりの上昇トレンド

成長銘柄は短期的な調整もあるが、長期で見ればリターンが高い

ドル建て資産を持つことで、円安局面では為替益も期待できる

おすすめ銘柄:

S&P500連動ETF(VOO、IVV、eMAXIS Slim米国株式など)

NASDAQ100連動型ETF(QQQ、iFreeNEXT NASDAQ100など)

「時間を味方につけて、世界の成長を取り込みたい」投資家に最適。

3.バランス志向(リスク分散タイプ) → 日米ハイブリッド戦略

特徴:

安定と成長の両方を重視したい場合は、日本株と米国株の組み合わせが有効です。為替リスクを分散しながら、国内外の景気循環の波を吸収できます。

戦略ポイント:

日本株(安定・配当)+ 米国株(成長・イノベーション)の組み合わせ

例:国内ETF(TOPIX・高配当)+ S&P500連動ETF

為替変動によるリスクを相殺できる

景気サイクルの違いを活かしてポートフォリオを安定化

おすすめ銘柄:

eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)

楽天・全米株式インデックス+国内高配当ETFの組み合わせ

新NISAの成長投資枠で両市場に分散投資

「安定と成長のバランスを取りたい」投資家に最も現実的な戦略。

為替と税制の影響

日本株と米国株のどちらを選ぶにしても、為替変動と税制の違いは投資リターンに大きく影響します。ここでは、投資家が見落としがちな「為替の動き」と「税制の仕組み」について整理します。

為替変動によるリターン増減の事例

米国株に投資する際は、株価の上昇・下落だけでなく、ドル円レートの変動がリターンに直結します。

例①:円安局面(+)

1ドル=130円の時に米国株を購入、株価が10%上昇

為替も130円 → 150円へ円安が進行

株価+10%+為替+15%で、円換算のリターンは約+26%に拡大

例②:円高局面(-)

1ドル=150円で購入、株価が10%上昇

為替が150円 → 130円へ円高

株価上昇分を為替損が相殺し、円ベースではほぼ横ばい

つまり、円安は米国株に追い風、円高は逆風となります。

長期的にはドル高傾向が続いていますが、金利や政策変更により急変する場合もあるため、為替ヘッジ型の投資信託を利用するのも一つの方法です。

まとめ:

| 項目 | 日本株(国内) | 米国株(非居住日本居住者が受け取る場合) |

| 配当の源泉税率(実効) | 20.315%(所得税等15.315% + 住民税5%) | 米国側源泉:通常30%だが 日米租税条約で10%に軽減(適用はW-8BEN等の手続きが前提)。日本側課税:国内での課税対象(20.315%)→外国税額控除で調整可 |

| 譲渡益(キャピタルゲイン) | 20.315%(課税対象) | 米国側:原則課税されない(非居住者)。日本側で譲渡益に対して20.315%が課税される |

| 確定申告の要否 | 特定口座(源泉徴収あり)であれば通常不要 | 米国税の軽減(10%)を適用するには証明(W-8BEN)を証券会社に提出。外国税額控除を受ける場合は日本で確定申告が必要になるケースあり |

| 外国税額控除 | — | 米国で源泉された税(例:配当の10%)は日本で「外国税額控除」として差し引ける(上限・計算ルールあり)。詳しくは国税庁の説明を参照。(国税庁) |

| NISAでの扱い | NISA口座なら配当・譲渡益は非課税(新NISA:年間合計360万円の投資枠等) | — |

よくある質問(FAQ)

Q1:日本株と米国株、どちらが初心者におすすめですか?

初心者には日本株がおすすめです。円建てで為替変動の影響を受けず、税制や取引ルールもシンプルです。一方、米国株はドル建てで為替リスクがあるものの、世界的な成長企業に投資できる点が魅力です。

Q2:為替の影響はどのくらいありますか?

米国株はドル建てのため、ドル円レートの変動がリターンを大きく左右します。

円安になると日本円換算の利益が増え、円高では利益が目減りします。長期的にはドル高傾向が続いていますが、短期的な為替変動リスクには注意が必要です。

Q3:配当金の課税は違いますか?

日本株の配当には約20.315%の税金がかかります。

米国株は米国で10%の源泉徴収+日本で20.315%課税されますが、「外国税額控除」を申請すれば一部の重複課税分が還付されます。手続きが少し複雑な点を理解しておくと良いでしょう。

Q4:NISAで米国株も買えますか?

はい。新NISAでは日本株・米国株ともに非課税対象です。

例えば、日本株の高配当銘柄で安定収入を得つつ、S&P500などの米国株インデックスで長期成長を狙うと、バランスの取れた運用が可能です。

Q5:最終的にどちらに投資すべきですか?

投資目的によります。

安定や配当を重視するなら日本株、成長性や世界分散を重視するなら米国株が有利です。

最も理想的なのは、両方を一定比率で組み合わせてリスクを分散させることです。

結論:2025年の視点で見る最適戦略

2025年の投資環境では、円安基調と米国の金利動向がカギを握ります。

円安が続く限り、輸出企業を中心とした日本株に追い風が吹きやすい状況です。

一方、米国株はAI・テック関連の過熱感に注意が必要ですが、長期的な成長力は依然として魅力的です。

最終的には、

日本株で安定と配当を確保し、

米国株で成長と分散を狙う、

というバランス型のポートフォリオが最適です。

結論として、日本株と米国株投資について、「投資目的」と「リスク許容度」に応じた分散投資が、2025年における最も堅実な戦略といえます。

免責事項: この資料は一般的な情報提供のみを目的としており、信頼できる財務、投資、その他のアドバイスを意図したものではなく、またそのように見なされるべきではありません。この資料に記載されている意見は、EBCまたは著者が特定の投資、証券、取引、または投資戦略が特定の個人に適していることを推奨するものではありません。