發布日期: 2025年11月14日

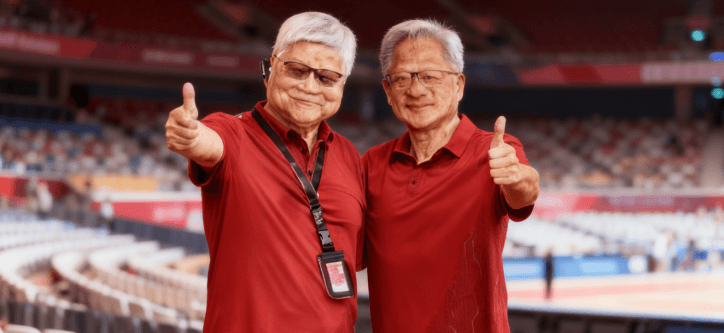

「沒有台積電,就沒有今天的英偉達。」11月7–8日,英偉達CEO黃仁勳三個月內第三次飛抵台北,直奔台積電台南十八廠3nm產線,隨後罕見出席台積電年度運動會,公開「索取」更多晶圓。

面對AI晶片Blackwell平台“越賣越缺”的窘境,他坦言需求“月復一月更強”,並已正式向台積電提出追加產能請求。台積電董事長魏哲家亦幽默回應:“黃仁勳想要更多晶片”,並當場確認正全力縮小供需缺口。

黃仁勳離台不到一周,摩根士丹利今日(11月14日)立即發布重磅研報:

台積電內部已啟動“B計劃”,考慮在原有2026年3nm月產能14–15萬片基礎上,再增2萬片,總量上看16–17萬片/月;

為填此一坑,2026年資本支出將比原市場預期430億美元驟增50–70億美元,直達480–500億美元區間,增幅高達16%。新增產能將主要投餵英偉達及另一家美系AI大客戶,並直接拉動ASML、應用材料等前道設備鏈訂單,全球半導體資本競賽再被點燃。

市場分析,此次追加擴產決策速度之快、幅度之大,為台積電近五年罕見,既凸顯AI需求剛性,也表明在3nm節點上,台積電與英偉達已形成「一損俱損、一榮俱榮」的深度綁定。

若產能仍不足,英偉達或將被迫延後Rubin平台上市時程,給AMD、英特爾追趕窗口,因此黃仁勳才需親自「上門盯貨」。

如果2020—2024 年台積電年均300 億美元的資本支出已讓市場驚嘆,那麼2025—2026 年連續兩年420—500 億美元的「超級週期」無疑將重塑全球半導體設備與材料格局。

根據摩根士丹利測算,新增2 萬片3nm 產能對應50—70 億美元CAPEX,其中70% 將流向設備採購,20% 用於無塵室與廠務系統,剩餘10% 投入材料與環保設施。

以此推算,ASML、應用材料、泛林、東京電子四大廠2026 年合計收入可望因此再增35—40 億美元;而台灣本土供應鏈——漢唐、信纮科、家登、弘塑等廠務與耗材企業,則將迎來訂單能見度直達2027 年的“黃金三年”。

更深遠的影響在於台積電先進製程的「客戶結構升級」。數據顯示,2023 年3nm 製程剛量產時,蘋果一度佔90% 產能。

到2025 年,英偉達與另一美系客戶(市場普遍指向AMD)已拿下過半份額,AI 相關收入佔台積電營收比重預計從2024 年的15% 跳升至25%。

【EBC平台風險提示及免責條款】:本資料僅供一般參考使用,無意作為(也不應被視為)值得信賴的財務、投資或其他建議。