發布日期: 2025年08月29日

更新日期: 2025年10月10日

精打細算的主婦在超市買東西的時候,總是想挑出那種性價比高、價格合適又實用的好物。但你知道嗎?其實在金融市場上揮斥方遒的投資菁英們也是一樣的!他們在選擇股票時,也會仔細琢磨這支股票值不值錢,有沒有“性價比”,而幫助他們搞定這一切的工具,就是——本益比。接下來,咱們就來看一下,它是怎麼幫助投資人來挑出性價比高的股票的!

本益比(Price to Earnings Ratio,簡稱P/E Ratio),也稱“市盈率”,是衡量一家上市公司股價與其盈利能力之間關係的常用估值工具。

它揭示了投資者為每單位淨利潤所支付的價格,是投資者評估股票價值的重要指標之一。

作為股市投資中常用的評估工具,它不僅可以幫助投資人辨識股票是否被高估或低估,還能為股票的投資價值提供初步的參考。

它的計算公式如下:

P/E = 股價÷ 每股盈餘(EPS)

舉例說明:若某公司股價為20元,EPS為2元,則其本益比為:

20 ÷ 2 = 10

這意味著:投資人需要支付10元,才能獲得該公司每年1元的利潤,從投資回報的角度來看,回本週期為10年。

EPS(Earnings Per Share,每股盈餘)是公司淨利除以流通在外的普通股股數,用於衡量每股股票的獲利能力。

舉例說明:假設某公司:

年淨利為1000萬元

流通股為500萬股

則:

EPS = 1000 ÷ 500 = 2元

每股盈餘是公司獲利能力的直接體現,它直接影響P/E的計算結果,進而影響投資人對公司股票價值的判斷。

它可以根據計算依據的不同分為靜態和動態,各自有著不同的特徵和適用場景。具體如下:

| 類型 | 定義 | 優點 | 缺點 |

| 靜態 | 基於過去12個月實際EPS | 數據真實,計算簡單 | 無法反映未來預期 |

| 動態 | 基於未來12個月EPS預測 | 反映市場預期 | 預測誤差風險高 |

例:假設某公司未來EPS預測為6元,目前股價為60元:

動態P/E=60÷6=10

此時的它體現了市場對該公司未來獲利能力的樂觀預期。

注意:動態P/E的計算雖然更具前瞻性,但也需要投資人對預測數據的準確性保持謹慎。

它是投資人判斷股票估值高低的重要工具,一般來說:

1.低P/E

通常意味著股票價格相對較低,投資者為每單位獲利支付的價格較少,可能暗示股票被低估,具有投資價值。

往往被視為“價值股”,它們可能因為市場忽視、公司短期困境或其他因素而被低估。

2.高P/E

意味著股票價格相對較高,投資者為每單位獲利支付的價格較多,可能表示股票被高估,但也可能反映出市場對該股票未來獲利成長的樂觀預期。

通常被視為“成長股”,它們可能因為公司具有較高的成長潛力而受到投資者的青睞。

舉例說明:假設公司A與公司B每股盈餘(EPS)相同,分別為1元,而A公司股價5元,B公司股價12元。具體如下:

| 公司 | EPS | 股價 | P/E | 評估 |

| A公司 | 1元 | 5元 | 5倍 | 估值低,可能低估 |

| B公司 | 1元 | 12元 | 12倍 | 估值高,需謹慎 |

說明:從P/E來看,A 公司顯得較便宜,可能更具吸引力。

答案:不一定。

雖然P/E低意味著更快的回本週期,但若EPS為負,P/E無意義,甚至為負數。此時需結合:

產業成長性:高成長產業市盈率高,成熟產業市盈率低。

公司競爭優勢:低市盈率但有強競爭優勢的公司仍具投資價值。

宏觀經濟環境:經濟衰退獲利降,市盈率升未必高估;經濟繁榮獲利增,市盈率升可能合理。

注意:並非「越低越好」。如低P/E出現,需進一步分析是否是因為獲利衰退、負面消息等因素。

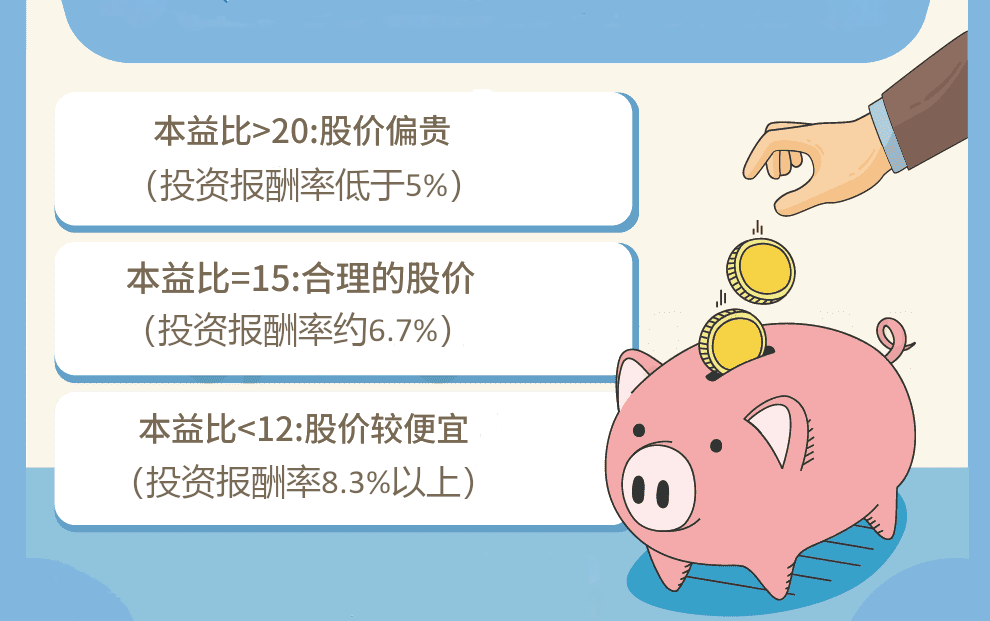

以EPS數值相近的情況而言,一般看到的判斷標準是:

P/E > 20:股價偏貴,投資人可能需要謹慎考慮,除非公司有顯著的成長潛力或其他獨特優勢。

P/E = 15:被認為是較合理的股價水平,既不過高也不過低,適合穩健型投資人。

P/E < 12:股價較便宜,可能被低估,具有一定的投資吸引力,但需要進一步分析其原因。

當然,不同不同產業的合理本益比區間也不同,具體如下:

| 產業 | 合理範圍(P/E) | 特點 |

| 科技 | 20–40倍(可高於50倍) | 高成長、高估值 |

| 醫療 | 15–25倍 | 穩定成長、防禦型 |

| 金融 | 10–15倍 | 穩健、低成長 |

| 能源/公用事業 | 10倍以下 | 成長有限 |

理解行業基準值有助於判斷股票是否被高估或低估。

例如,如果某家公司在穩定型產業中擁有非常高的P/E,可能意味著該股票被高估。

而越被高估的股票,其投資報酬率就越低。

它在實際投資中有著廣泛的應用,以下是一些常見的應用場景:

1.行業平均比較

不同產業的P/E水準通常有顯著差異:

高成長產業(如科技業):由於其快速的獲利成長潛力,公司通常具有較高的P/E。

穩定獲利的產業(如金融、消費品產業):這些產業的公司獲利相對穩定,P/E較低。

例如,假設金融業平均P/E為10,若某銀行僅有8,可能被低估,值得投資人進一步關注。

2.歷史比較

透過比較公司目前的P/E與其歷史水平,可以判斷股票是否被高估或低估。

例如,假設某公司過去5年平均P/E為18.目前為12.則當前估值可能偏低,可能存在投資機會。

3.預估未來估值

利用預估本益比(Forward P/E),投資人可以基於分析師對未來獲利的預測,評估股票的未來估值水準。

例:若預期未來EPS為2.5元,目前股價為20元,則:

Forward P/E = 20 ÷ 2.5 = 8倍,

這表明市場可能低估了該公司的成長潛力,未來股價可能會上升。

1.基於歷史數據的局限性

P/E通常是基於過去的獲利數據計算,而股價反映的是市場對未來獲利的預期,過去的表現並不代表未來。

2.忽略公司其他因素

P/E只考慮股價和每股盈餘,忽略了公司的成長潛力、產業前景、管理團隊等重要因素。

3.不適用於所有公司

對於沒有獲利的公司或新興產業公司,P/E無法提供有效的參考。

例如,新創公司或高科技公司可能處於虧損狀態,此時它不適用。

1.搭配其他財務指標:

市淨率(P/B)

股息率

ROE(淨資產報酬率)等

這些指標可以從不同角度反映公司的財務狀況和投資價值。

2.考慮產業特性與週期

科技P/E高屬正常

公用事業偏低合理

不同產業的P/E水準差異較大,投資人需要根據產業特性進行調整與判斷。

3.研究公司基本面

如有強大護城河,即使P/E偏高,也可能值得投資。

例如,一家公司可能擁有獨特的技術或品牌優勢,即使其P/E較高,也可能在未來實現更高的回報。

4.結合宏觀經濟與市場情緒

牛市中P/E偏高合理,熊市中估值趨於保守。

投資者需要結合宏觀經濟環境和市場情緒,對P/E進行動態調整。

PEG(Price/Earnings to Growth Ratio)是P/E與公司年成長率的比值,公式如下:

PEG = 本益比÷ 年成長率(%)

用於評估股票的估值是否與成長率相匹配,市場經驗法則為:

30倍P/E ≈ 30%年成長率

20倍P/E ≈ 20%成長率(PEG≈1)

舉例說明:假設我們有兩家公司,A公司和B公司,它們的財務資料如下:

A公司的PEG為1,顯示其估值與成長率較為相符。

B公司的PEG為0.67,顯示其估值相對成長率較低,且更具吸引力。

✅ PEG越小,性價比越高。 但PEG也需結合產業背景判斷。

總結

本益比是一個強大但不萬能的工具:

它能初步判斷股票是否被高估或低估

能反映市場對未來的預期

能用於產業與歷史比較

❌ 但不宜孤立使用,需配合成長率、產業背景、宏觀趨勢等多維度因素綜合判斷。

投資從不是“盲目追低”或“盲目追高”,而是基於理性分析的精準判斷。

【EBC平台風險提示及免責條款】:本資料僅供一般參考使用,無意作為(也不應被視為)值得信賴的財務、投資或其他建議。