取引

EBCについて

公開日: 2025-11-20

電力株とは、東京電力や関西電力など、電気の発電・送配電・小売を行う企業の株のことです。電力は生活に欠かせないインフラのため、景気が悪くなっても需要が大きく落ちにくく、株価も比較的安定していることから「ディフェンシブ銘柄」と呼ばれます。

また、電力会社の収益は政府の料金規制や燃料費調整制度によって比較的読みやすい構造になっているため、長期的な安定収益を期待しやすい点が特徴です。

本記事では、電力株は買いかについて、判断方法から、おすすめの銘柄まで、詳しく解説します。

電力株は買いか?5つの判断ポイント

① 景気に左右されにくい安定収益

電力は生活必需品であり、個人も企業も常に使うため、景気が落ち込んでも需要が大きく減ることはありません。そのため、電力会社の売上は比較的安定し、景気敏感な業界に比べると業績が大きくブレにくいのが特徴です。長期的な資産形成を重視する投資家にとって、この安定性は魅力のひとつです。

② 高配当が期待しやすい

電力会社は成熟産業であり、設備投資が一定水準で安定しているため、利益を株主へ配当として還元する傾向があります。過去を見ても電力株は平均して比較的高い配当利回りを維持しやすく、配当性向も急激に変動しにくい銘柄が多いです。「毎年安定した配当を受け取りたい」という投資家に向いたセクターといえます。

③ 燃料価格の変動リスク

一方で、火力発電の割合が高い電力会社は、LNG(液化天然ガス)や原油などの燃料価格の影響を受けやすいのがデメリットです。燃料費調整制度によりコスト上昇分を消費者料金に反映できる仕組みはありますが、反映にはタイムラグがあり、国の規制によって調整が抑えられるケースもあります。燃料価格高騰局面では、業績が圧迫される可能性があります。

④ 規制の影響(政府・自治体の政策)

電力事業は基幹インフラであるため、政府や自治体の規制が大きく影響します。

電気料金の引き上げを認めるか

脱炭素政策に沿った設備投資を求めるか

など、政策決定次第で利益が変動します。また、再エネ比率向上のための国の補助金や制度も企業業績に直結するため、政策の方向性を読み解くことが投資判断の重要なポイントになります。

⑤ 再生可能エネルギー転換の進捗

世界的な脱炭素の流れの中、各電力会社がどれだけ再生可能エネルギー(太陽光、風力、地熱など)に投資しているかは、将来の成長性を測る上で重要です。再エネ比率が高い企業は、燃料価格の影響を受けにくく、中長期的にはコスト競争力が向上しやすいと評価されます。逆に再エネへの転換が遅れている企業は、将来的な投資負担が重くなる可能性があります。

今電力株の株価を動かす3つのテーマ

① 電気料金値上げの可否

電力会社の収益を左右する最大要因の一つが「電気料金の値上げを政府が認めるかどうか」です。燃料費の高騰や設備更新の必要性から多くの電力会社が値上げを申請していますが、政府がこれを承認すれば利益改善につながり、株価はプラスに反応しやすくなります。逆に、国民負担への配慮から値上げが認められない場合、業績が圧迫され株価の重しとなる可能性があります。政策判断がダイレクトに株価に反映されるテーマです。

② 燃料価格の落ち着き・上昇

火力発電を主力とする電力会社にとって、LNG・石炭・原油などの燃料価格は業績に直結します。燃料費が落ち着いている局面では、コスト減により利益が増えやすく、株価に追い風となります。一方、国際情勢の悪化や供給制約で燃料価格が上昇すると、コスト負担が増加し、利益が圧迫される可能性があります。燃料費調整制度があるとはいえ、タイムラグがあるため、短期的な変動は株価を大きく動かす要因になります。

③ 脱炭素投資への政府支援

日本を含む各国がカーボンニュートラルを掲げる中、電力会社は大規模な設備投資を求められています。再生可能エネルギーや送配電インフラの強化には多額の資金が必要ですが、政府が補助金や優遇制度で支援するかどうかは企業の財務負担に大きく影響します。

支援が拡大すれば投資負担が軽減され将来成長への期待から株価は上昇しやすくなり、逆に支援が弱まれば企業負担が増えて株価にマイナスとなる可能性があります。脱炭素への政策姿勢が今後の株価トレンドを決める重要なテーマです。

投資するならどの電力株?|各社の特徴と違い

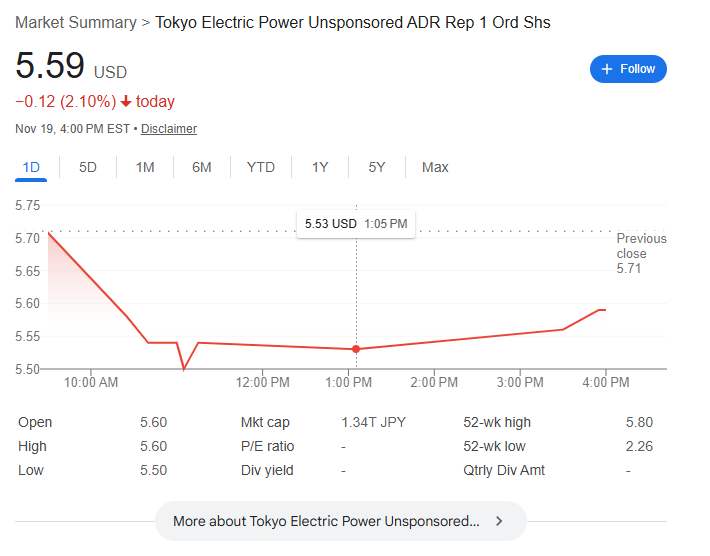

1.東京電力(TEPCO)

規模・主力性:日本最大手の電力会社。発電設備に火力・水力・原子力を持つ。

再建課題:福島第一原発の事故処理を抱えており、巨額コストが経営リスク。過去に大きな赤字を計上したこともある(再建負担が重い)。

原子力の再稼働期待:科学的・規制面で再稼働への道が残っており、成功すれば燃料コスト削減と収益改善が見込まれる。

再エネ取り組み:JERA(TEPCOと中部電力のJV)を通じて再エネ/LNG調達を実施。JERAは再生可能エネルギー拡大をグローバルにも展開。

リスク:燃料価格が高止まりすると、火力発電コストが重荷になる。また、原発再稼働が遅れたり制限が強いと収益改善が限定的。

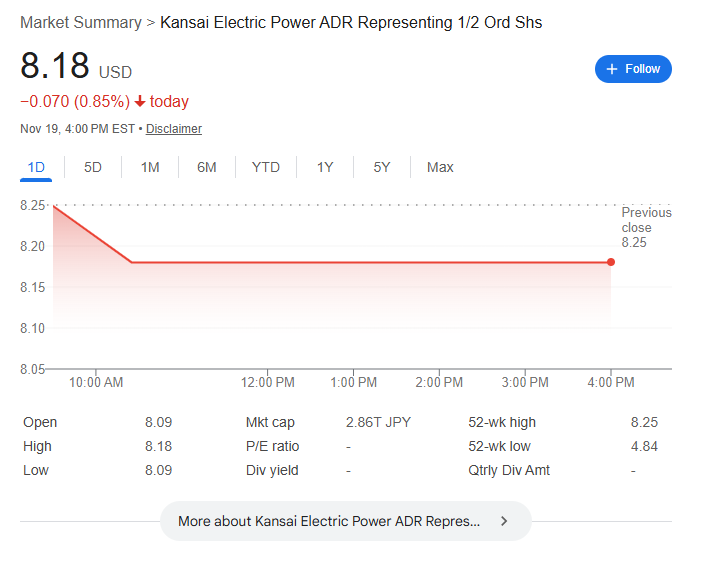

2.関西電力(Kansai Electric)

原発の重要性:原子力発電所の比率が高く、ベースロード電源としてコスト競争力を持つ。

再エネへの大規模投資:国内再エネと国際事業を統合し、「グローバルEX事業本部」を新設。

海外展開:アイルランドの風力発電プロジェクトなど、海外で再エネ事業を拡大中。

資本/中期計画:再エネ拡大を見据え、国内・海外での設備投資を積極的に進めており、ゼロカーボンに向けた変革力が強い。

リスク:再エネ設備のキャップコストや地域・制度リスク。水力発電施設の老朽化や、環境許認可も事業リスクになり得る。

3.中部電力(Chubu Electric)

地盤:中日本(名古屋・静岡など)が供給エリア。

再エネ・成長戦略:再生可能エネルギーを強化しており、JERAを通じて低炭素燃料調達と再エネ拡大を模索。

原子力:原子力施設の再稼働をめぐって株主や地元から議論がある。特定プラントの安全性や稼働スケジュールが不確実。 > 一部株主が原子力撤退を提案したが否決されたという議論もある。

リスク:海外事業の不確実性、燃料コスト変動、設備投資負担。

4.九州電力(Kyushu Electric)

再エネの強化:2035年度までに再エネ設備容量を 10 GW に拡大する計画。 エネハブ

投資ビジョン:「九電グループ経営ビジョン2035」で再エネ・カーボンニュートラル投資を積極展開。

原子力の活用:稼働中の原発を低炭素ベース電源として維持しつつ、再エネとの併存を目指す。

出力抑制の課題:再エネが出力抑制されるケースがあり、系統運用や給電ルールの再検討が必要との指摘もある。

家庭向け再エネプラン:「まるごと再エネプラン」で水力・地熱など再エネ100%電力を提供。

リスク:再エネ出力の時間変動、送電系統制約、原発依存とのバランス。

5.北海道・四国・沖縄など地域電力

a.北海道電力

原子力:泊原発が再稼働できれば、火力依存を下げられ、燃料費をかなり削減できるとの試算あり。

リスク:原発再稼働には地元や規制の不確実性がある。

b.四国電力

原発を保有(例:伊方原発)という面はあるが、地域性・住民の安全懸念も常に議論されてきた。

規模が大きすぎず、地域電力として安定性はあるが、大規模な再エネ転換にはコストと時間がかかる可能性がある。

c.沖縄電力

島しょ地域という独自性が強く、再エネ(特に太陽光、風力)の潜在力もある。ただし送電網の制約やコストが大きいため、大規模拡大にはハードルがある。

利益面で波がある:大手電力5社で赤字になる期もある。

電力株が向いている投資家タイプ

① 安定配当を重視する投資家

電力株は、景気変動の影響を受けにくく、業績が比較的安定しているため、配当も大きくブレにくい傾向があります。大幅な成長を狙うというより、「毎年コツコツと配当を受け取りたい」「下落局面でも資産を守りながら増やしたい」という人には特に向いています。高配当銘柄が多く、インカムゲイン中心の投資スタイルと相性が良い分野です。

② 長期保有を前提とする人

電力株は短期で大きく値上がりするタイプの銘柄ではありませんが、長期では電気需要の安定・政策支援・設備投資による収益改善が見込めます。毎年の配当+緩やかな株価上昇が期待できるため、「長期投資でじっくり資産形成したい」投資家に向いています。また、大きく崩れにくいディフェンシブ性が、長期投資の精神的負担を軽くしてくれる特徴もあります。

③ 値動きの激しいグロース株を避けたい人

ハイテク株やミーム株のように日々大きく動く銘柄が苦手な人にとって、電力株の穏やかな株価推移は魅力です。ボラティリティ(値動きの大きさ)が低いため、短期トレンドに振り回されにくく、安定したポートフォリオの核として活用できます。リスク管理を優先する投資家や、投資初心者にも適したセクターといえます。

電力株のリスクと注意点

① 大規模災害や原発関連リスク

電力会社は、自然災害や原子力発電所に関わるリスクに常に晒されています。

例えば、地震や台風などの大規模災害が発生すると、発電所や送電設備が損傷し、復旧コストが急増する可能性があります。また、原発を保有している企業の場合、再稼働の遅れや安全対策費用の増加、トラブルによる稼働停止などが業績に大きく影響します。原子力はコスト面でのメリットが大きい反面、政治的・社会的な反応も含め、影響の範囲が広い点に注意が必要です。

② 規制強化による利益圧迫

電力事業は社会インフラであるため、政府の規制が非常に強く、政策一つで収益が左右される特徴があります。

たとえば、電気料金の値上げ申請が認められなければ、燃料費の高騰を価格に転嫁できず利益が圧迫されます。また、「料金上限(プライスキャップ)」「燃料費調整の制限」「再エネ比率の義務化」といった政策が強化された場合、コスト増につながり、企業の利益率が低下する恐れがあります。政府のエネルギー政策の方向性を継続的にチェックすることが重要です。

③ カーボンニュートラル達成のための設備投資負担

日本が掲げる「2050年カーボンニュートラル」に向け、電力会社には再生可能エネルギー設備の拡大や老朽化した発電所・送電網の更新といった多額の投資が求められています。

再エネ設備は初期投資が非常に大きく、風力や太陽光発電の拡大に伴う送電網の増強にも莫大なコストがかかります。その結果、短中期的には減益や財務負担の増加につながる可能性があります。一方で、投資が完了すれば将来の競争力向上につながる可能性はありますが、投資回収まで時間がかかる点は大きなリスクといえます。

よくある質問(FAQ)

Q1. 電力株は不況でも強い?

一般的に電力株はディフェンシブ銘柄とされ、不況期でも電力需要が大きく落ち込みにくいため、業績が比較的安定しやすい傾向があります。生活必需サービスである電力は景気変動の影響を受けにくく、株価も大きな乱高下が起こりにくいのが特徴です。ただし、燃料価格や規制、政策など外部要因には左右される点には注意が必要です。

Q2. 高配当は続く?減配リスクは?

電力株は安定収益を背景に高配当が期待できるケースが多い一方、

燃料費の高騰

規制変更

設備投資の増加

などが起きた場合、利益が圧迫され減配の可能性もあります。特に原発再稼働状況や電力料金改定の可否は収益に直結するため、配当の継続性を見る際の重要なポイントになります。

Q3. 原発再稼働は株価にどう影響する?

原発が再稼働すると燃料費が大幅に削減できるため、電力会社の収益改善につながりやすく、株価には通常プラスに働きます。特に火力発電依存が高い企業ほど影響が大きくなります。一方、再稼働には政治判断・安全審査・地元合意など不確定要素が多く、期待先行で株価が動く場合もあるため、ニュース動向を継続的にチェックすることが重要です。

Q4. NISAで電力株はおすすめ?

NISAでは安定的なインカム(配当)を重視する投資家にとって電力株は人気があります。値動きが比較的穏やかで長期保有と相性が良く、配当非課税のメリットを最大化しやすい点も魅力です。ただし成長性は限定的であるため、ポートフォリオ全体ではディフェンシブ枠として位置づけ、他の成長株とバランスを取ることが重要です。

結論:電力株は買いか?

安定性+高配当を重視するなら「買い候補」

電力株は景気に左右されにくく、配当も比較的安定しているため、長期で安定収益を狙う投資家には向いています。

成長性を求めるなら「他セクターが有利」

電力会社は規制産業で成長スピードが限定的。短期での株価上昇や大きな成長を期待するなら、テック・インフラ・製造業など別の業種が適しています。

現在の市場環境では「中立〜やや強気」

燃料費の落ち着きや料金改定が進んでおり、収益改善が見込まれるためやや追い風。ただし政策リスクも残るため、強気一辺倒ではなく慎重な姿勢も必要です。

免責事項: この資料は一般的な情報提供のみを目的としており、信頼できる財務、投資、その他のアドバイスを意図したものではなく、またそのように見なされるべきではありません。この資料に記載されている意見は、EBCまたは著者が特定の投資、証券、取引、または投資戦略が特定の個人に適していることを推奨するものではありません。