取引

EBCについて

公開日: 2025-08-02

更新日: 2025-08-04

2024年に上場した東京メトロは、長年にわたり公共交通を担ってきた企業であり、その上場は日本のインフラ企業にとって大きな転換点となりました。公共性の高い企業が市場で評価されることで、投資家の関心も高まっています。特に、安定した収益基盤やインバウンド需要の回復を背景に、東京メトロ株は今注目を集めています。

企業概要とビジネスモデル

東京メトロは、旧営団地下鉄を引き継いで2004年に発足し、首都圏の主要交通網を担っています。経営は国と東京都が中心となっていましたが、民営化と上場によって経営の自由度が高まりました。

主な収益は運賃収入のほか、駅ナカの商業施設や沿線の不動産開発、広告事業など多角的です。東京都心に強い路線網を持ち、他社との競合が少ないことから、安定した独占的ポジションを築いています。

上場の背景と目的

東京メトロの上場には、政府と東京都が保有する株式の売却方針が大きく関わっています。これまで東京メトロは国と都が全株式を保有する特殊会社でしたが、財政健全化や資産活用の一環として、段階的な株式売却が決定されました。特に国は早期の売却に前向きで、民間投資家への開放によって資金を回収し、他の政策的課題に充てることが目的とされています。

また、上場によって外部株主の目が入ることで、経営の透明性が高まり、効率的な企業運営が促される狙いもあります。運賃政策や投資判断などの公共性と、収益性・株主還元のバランスが今後の経営課題となります。

さらに、東京メトロは都市インフラを支える重要企業であり、「インフラ銘柄」として安定した収益が見込める点から、長期保有を狙う投資家にも注目されています。こうした背景のもとでの上場は、単なる資金調達ではなく、次世代の都市交通インフラ企業としての成長戦略に向けた重要なステップとなっています。

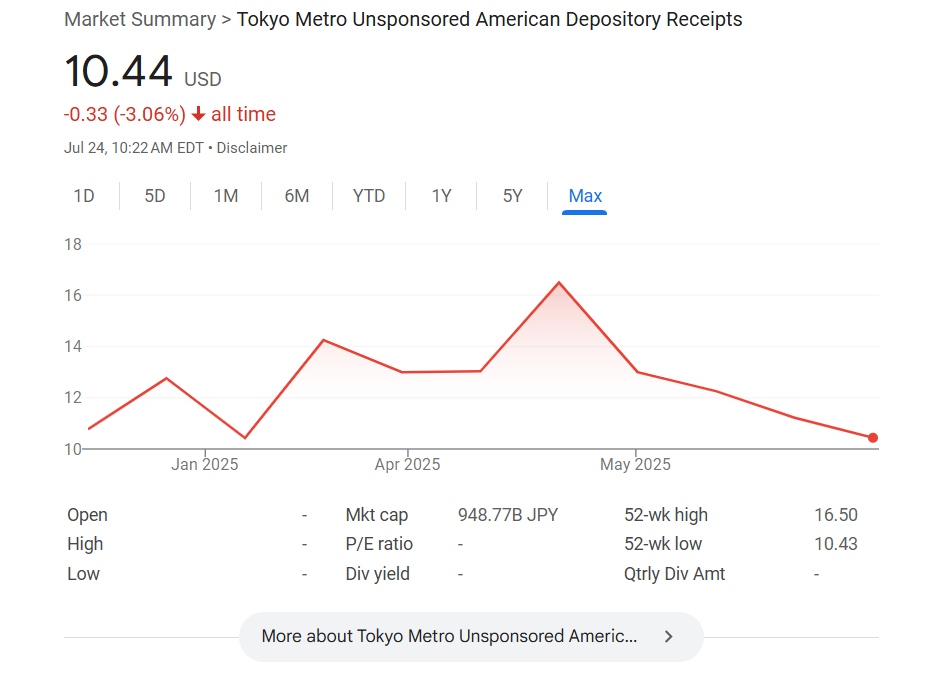

株価動向と投資家の反応

東京メトロの上場初日は、市場関係者の注目を集める中で取引が開始されました。初値は公募価格を上回り、堅調なスタートとなりました。これは、インフラ銘柄としての安定性や将来的な成長性が評価された結果といえます。

一方で、初値と公募価格の乖離は比較的控えめであり、過熱感は見られませんでした。このことから、投資家の多くが東京メトロ株を短期の投機対象ではなく、長期保有を前提とした「守りの資産」として位置づけていると考えられます。

機関投資家の間では、ESG(環境・社会・ガバナンス)観点からの評価も高く、特に年金基金やインフラファンドなどの安定志向の資金流入が目立ちました。一方、個人投資家からも高い関心が寄せられ、抽選倍率が高くなったことからもその人気の高さが伺えます。

投資価値の評価

安定収益と配当期待

東京メトロは、首都圏の中心部で多くの通勤・通学客を抱えており、日常的な需要が非常に安定しています。運賃収入は景気に左右されにくく、収益のブレが小さいのが特徴です。こうした安定性は、長期保有を考える投資家にとって大きな魅力となります。今後は利益の一部を配当に充てる方針が明確になれば、配当利回りを重視する層にも支持される可能性があります。

インフラ関連銘柄としての防御性

鉄道事業は、災害やパンデミックといった外部要因に一時的な影響を受けることがあっても、長期的には人々の移動に不可欠なインフラであり、業績の回復力が高いのが特長です。特に東京メトロは都心の主要路線を運営しているため、利用者の定着度が高く、景気後退局面においても他業種に比べて下落幅が限定される「防御型」銘柄といえます。

景気変動との関連性

一般的に鉄道株は景気敏感株の側面を持ちますが、東京メトロの場合、通勤・通学が中心であるため、レジャー・観光に依存する他の交通系企業よりも影響は小さいと考えられます。また、不動産や商業施設からの収益も一定の比率を占めており、これらのセクターの回復が進めば、全体収益の底上げにもつながります。

ESGやサステナビリティの観点

東京メトロは、環境負荷の少ない移動手段としての役割を果たしており、CO₂排出量の削減にも貢献しています。また、バリアフリー対応や安全対策、女性や高齢者に配慮したサービスの強化など、社会的責任への取り組みも進んでいます。今後は、こうしたESG(環境・社会・ガバナンス)評価を重視する投資家からの注目が高まると予想されます。

リスク要因

災害・パンデミック・人口減少リスク

東京メトロは都市部に集中したインフラ事業であるため、地震や台風などの自然災害による被害リスクが常に存在します。また、2020年以降の新型コロナウイルスの影響で大幅な利用者減少を経験したように、パンデミックなどによる人流の制限は業績に直接的な打撃を与える可能性があります。さらに、長期的には日本の人口減少と高齢化が進むことで、鉄道利用者の総数自体が減少していくリスクも無視できません。

設備投資コストと老朽化の課題

東京メトロの路線や設備の多くは既に長い運用年数を経ており、老朽化が進んでいます。そのため、安全性を維持するための継続的な更新投資が不可欠です。これには多額のコストがかかるため、利益圧迫要因となる可能性があります。また、新線建設や駅のバリアフリー化、ホームドアの設置など、社会的要請に応えるための設備投資も今後増加する見込みです。これらは短期的な収益にはつながりにくく、中長期的視点での評価が必要となります。

政治的・政策的影響(運賃規制など)

東京メトロは公共性の高い事業を担っているため、政府や東京都の政策に強く影響される立場にあります。たとえば、運賃の値上げには行政の認可が必要であり、物価上昇や人件費増加などのコスト要因があっても、すぐに収益へ反映させることが難しいという制約があります。また、株式の大半を行政が保有していた時期の名残として、純粋な民間企業とは異なる経営判断が求められる場面も想定されます。

今後の展望と注目ポイント

東京メトロは今後、沿線の不動産開発や商業施設の拡充を通じて、運輸以外の収益源を強化していく方針です。また、訪日観光客の回復により、インバウンド需要の取り込みにも期待が集まります。さらに、上場企業としての責任を果たすため、配当政策や株主還元の方針がどう示されるかが、今後の投資判断の重要なカギとなります。

結論:東京メトロ株は買いか?

東京メトロ株は、安定した収益基盤と公共インフラとしての強みがあるため、長期的な投資に適しています。一方で、災害や人口動態の変化など短期的なリスクも存在するため、慎重なリスク管理が必要です。投資家は、自身の投資目的や期間に応じて、安定性を重視するなら保有を検討し、短期的な値動きを狙う場合は注意深く動向を見守ることが重要です。

免責事項: この資料は一般的な情報提供のみを目的としており、信頼できる財務、投資、その他のアドバイスを意図したものではなく、またそのように見なされるべきではありません。この資料に記載されている意見は、EBCまたは著者が特定の投資、証券、取引、または投資戦略が特定の個人に適していることを推奨するものではありません。