發布日期: 2025年10月31日

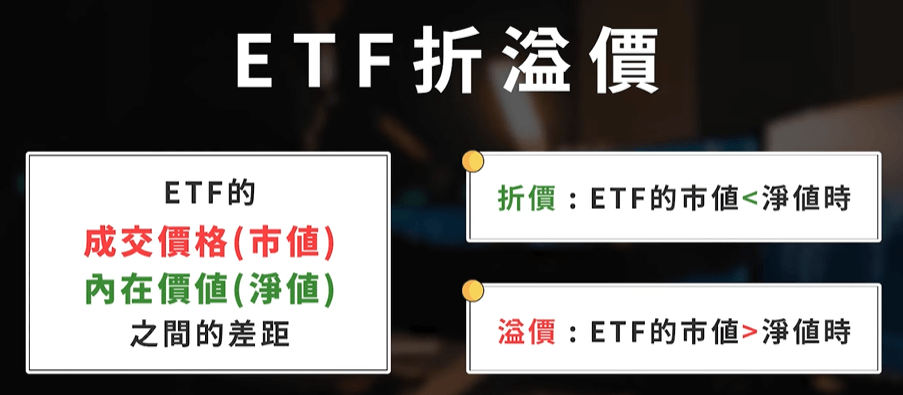

在ETF交易過程中,投資人常發現一個現象:ETF的二級市場交易價格與其單位淨值(NAV)並不完全一致。這種價格與價值之間的偏離,就是我們所謂的「折價」與「溢價」。

折價:指ETF的二級市場交易價格低於其單位淨值。此時,投資人可以以「打折」的價格買入一籃子資產。

溢價:指ETF的二級市場交易價格高於其單位淨值。這意味著投資者需要支付比實際價值更高的價格來購買該ETF。

計算公式為:折溢價率= (市價- 單位淨值) / 單位淨值× 100%;結果為負即為折價,為正規為溢價。

▶判斷ETF折溢價合理範圍

ETF存在輕微的折溢價是正常現象,可以被視為市場的「摩擦成本」。那麼,什麼樣的範圍算是「合理」呢?通常介於±0.1%之間。

對於流動性良好、機製完善的主流市場(如美股、A股寬基指數ETF),由於存在高效的套利機制,其折溢價率通常被壓縮在一個非常窄的區間內,普遍在±0.5%以內,甚至在多數交易日里僅在±0.1%至±0.2%之間波動。

對於某些特定類型的ETF,其折溢價的「合理」範圍會顯著放寬。判斷合理範圍的關鍵在於理解背後成因的「頑固性」。

| ETF 類型 | 典型代表 | 折溢價特徵 | 合理範圍參考 | 主要原因 |

| 高流動性寬基ETF | 滬深300ETF、標普500ETF | 折溢價極小,波動頻率低 | ±0.5%以內 | 套利機制高效,成分股流動性極佳 |

| 跨境/QDII ETF | 納指ETF、恆生指數ETF | 常出現持續性小幅溢價或折價 | ±1% 至±2% | 存在時差、外匯管制,套利存在T+2或更長的延遲 |

| 行業/主題ETF | 半導體ETF、新能源ETF | 市場情緒高漲時易出現溢價 | ±1%左右,情緒化時可能更高 | 成分股漲跌停限制,投資人情緒驅動 |

| 低流動性ETF | 某些小眾市場或策略ETF | 折溢價幅度大且不穩定 | 可能超過±3% | 買賣盤稀疏,套利資金不願進入 |

| 債券ETF | 國債ETF、城投債ETF | 通常存在小幅折價或溢價 | ±0.5% 至±1% | 債券估值複雜,流動性低於股票 |

投資者不應追求絕對的“零折溢價”,而應關注折溢價率是否處於該ETF歷史表現的正常區間以及其類型的合理範圍內。

一個長期維持在±0.1%的ETF突然擴大到±2%,無論折價或溢價,都是一個需要高度警惕的訊號,背後可能隱藏著流動性危機或估值失真的風險。

ETF會產生折溢價,本質上是其雙重交易機制——一級市場的申贖和二級市場的交易——相互作用的結果。當這兩種管道的價格傳導出現障礙或延遲時,折溢價便應運而生。

當ETF出現溢價時:套利者可以在二級市場買入一籃子成分股,然後在一級市場用這些股票申購成新的ETF份額,隨後立即在二級市場以更高的溢價價格賣出。這個過程(申購套利)會增加ETF的供給,從而壓制價格,使溢價收窄。

當ETF出現折價時:套利者可以在二級市場以折價買入ETF份額,然後在一級市場贖回成一籃子成分股,並立即在二級市場賣出這些股票。這個過程(贖回套利)會減少ETF的供給,同時拋售股票可能壓低淨值,從而推動市價向淨值回歸。

▶ ETF折溢價產生原因

1.交易成本與摩擦

套利本身並非無成本,它需要支付交易佣金、印花稅、衝擊成本等。如果潛在的套利收益無法涵蓋這些成本,套利行為就不會發生,折溢價便會持續存在。

2.市場流動性差異

ETF本身流動性不足:買賣掛單稀疏,市價容易被少量資金大幅推高或砸低,偏離淨值。

成分股流動性不足:對於投資於小型股或債券的ETF,套利者難以快速、低成本地建構或拆解一籃子資產。特別是在成分股漲跌停時,套利通道被完全阻斷,可能導致極高的溢價或折價。

3.跨國投資的時差與管制

這是QDII ETF折溢價的最主要原因。以投資美股的ETF為例,其淨值是根據美股夜間收盤價計算的,但ETF本身在台股白天交易。

當白天投資者情緒樂觀、大幅買入時,ETF市價被推高,但由於美股市場尚未開盤,套利者無法實時買入美股來申購ETF平抑溢價,導致溢價可能持續一整天。外匯額度的限制也會影響套利效率。

4.市場情緒與預期

投資人對某一板塊或市場的強烈看好或看空情緒,會直接反映在ETF的買賣行為上。當投資者集體狂熱,不顧淨值地追漲時,就會形成大幅溢價;反之,在恐慌性拋售下,則會出現深度折價。這時,價格由情緒主導,而非價值。

5.股利分配因素

在ETF成分股集中除息分紅期間,淨值會因股利扣除而自然下降。如果市場價格未能同步調整,也會暫時性地產生折價現象。

6.估值滯後與停牌

當ETF持有停牌股票,且該停牌股預期復牌後會有巨大漲跌幅時,基於收盤價的淨值估算可能不準確,導致市價提前反應預期,形成折溢價。

【EBC平台風險提示及免責條款】:本資料僅供一般參考使用,無意作為(也不應被視為)值得信賴的財務、投資或其他建議。