發布日期: 2025年10月30日

2025年10月29日,美聯儲結束為期兩天的貨幣政策會議,將聯邦基金利率下調25個基點至3.75%–4.00%。這是繼9月降息後,美國中央銀行自2024年9月以來的第五次降息。每次利率決議都會引發全球市場波動,而焦點始終集中在美聯儲——這到底是為什麼?

美聯儲,全稱美國聯邦儲備系統(Federal Reserve System,簡稱FED或聯準會),是美國的中央銀行,主要職責是管理國家貨幣政策、維持金融系統穩定、監管銀行及其他金融機構。

可以簡單理解為:美國經濟的“心髒”與“調節閥”,確保資金流動順暢,經濟穩健運作。

1.核心職責

①貨幣政策管理

通過調整利率和貨幣供應量,影響消費、投資和經濟增長

②金融監管

監督銀行及金融機構,保障金融體系穩定

③銀行服務與金融體系維護

向政府和商業銀行提供結算、清算和流動性支持

2.三大機構:

聯邦儲備理事會(Board of Governors):制定政策和監管方向

12家聯邦儲備銀行(Federal Reserve Banks):執行政策,服務地區銀行

聯邦公開市場委員會(FOMC):每年召開8次會議,決定聯邦基金利率(FFR)

▷執行核心:紐約聯儲負責公開市場操作,是全球資金流動的“中樞神經”。

| 目標 | 官方承諾 | 實際作用 / 影響 |

| 最大就業 | 提供充分就業 | 通過控制貨幣供應間接調控全球資本流向 |

| 穩定物價 | 控制通脹 | 1913年以來美元購買力縮水約95% |

| 適度長期利率 | 維持經濟穩定 | 利率政策直接影響全球資本流、匯率、股市和債市 |

3.通俗理解

獨立性強:不為盈利,大部分盈利用於財政部

不是普通銀行:也不是政府銀行

全球影響力大:加息/降息會影響全球資本流動、匯率、股市和債市

美聯儲不僅是美國經濟調節閥,也掌握全球資本流向的“隱形手”。每一次利率調整,都可能引發全球股市、債市、匯市和資本流向的劇烈波動,因此投資者無論是短線交易還是長期配置,都必須密切關注其政策動向。

美國中央銀行——聯準會(Federal Reserve System,FED),如今是全球最具影響力的金融機構。但它的誕生,卻經曆了百年的探索與危機。

1.無中央銀行的百年:分散體系下的脆弱

1776年建國後的美國,並未立即建立中央銀行。開國元勳對“中央集權”高度警惕,擔心掌控全國貨幣的機構會成為政治工具。

早期制度:

私人銀行可自行發行鈔票

鈔票需以黃金、白銀或國債作抵押

問題:

銀行票據互不統一,流通極不便利

遇金融恐慌時,銀行易因擠兌倒閉

這導致19世紀的美國金融體系如同“紙牌屋”,稍有風吹草動就可能崩塌。

2.三代中央銀行的嘗試與失敗

| 銀行 | 成立時間 | 功能 | 失敗原因 |

| 第一銀行 | 1791–1811 | 管理政府債務、發行貨幣、協調稅收 | 傑斐遜等人認為違憲,國會拒絕續期 |

| 第二銀行 | 1816–1836 | 戰後財政穩定 | 總統安德魯·傑克遜反對,拒絕續約 |

| 國民銀行體系 | 1863–1913 | 內戰後建立國債支持統一貨幣體系 | 金銀兌換不暢,銀行倒閉頻繁 |

▶三次嘗試雖有經驗積累,但都無法解決全國金融穩定問題。

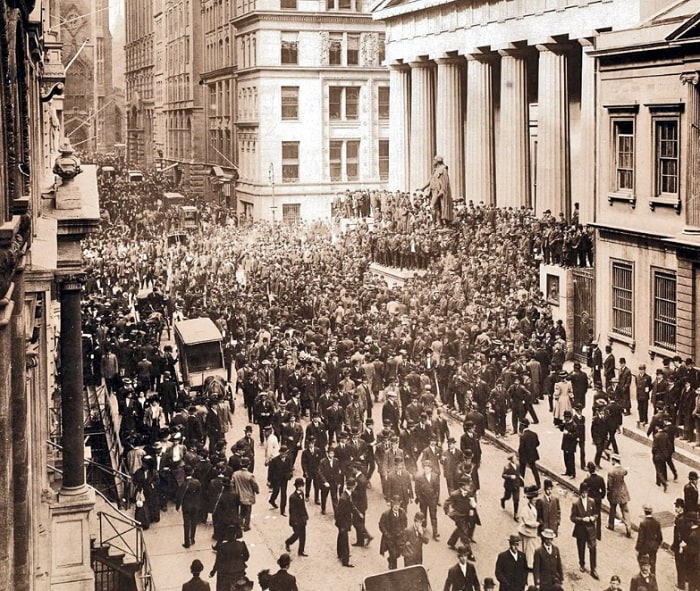

3.1907年金融危機:建立中央銀行的轉折點

1907年,美國爆發嚴重金融危機。紐約多家銀行因投機失敗而擠兌,金融市場陷入恐慌。

當時無中央銀行,唯一救市者是私營銀行家J.P.摩根

摩根個人籌集巨資救助銀行,才避免全國性崩潰

危機讓政府深刻意識到:私人力量不足以維持公共金融穩定,必須建立中央權威機構。

4.傑基爾島會議:美聯儲雛形誕生

1908年,美國國會成立國家貨幣委員會(National Monetary Commission),主席為參議員納爾遜·奧爾德裏奇。

1909年11月,奧爾德裏奇召集一批銀行家、經濟學家秘密前往佐治亞州傑基爾島(Jekyll Island),舉行為期10天的閉門會議。

參會者包括:

保羅·沃伯格(庫恩-洛布銀行合夥人)

弗蘭克·范德利普(花旗銀行總裁)

本傑明·斯特朗(摩根銀行代表,後任紐約聯儲首任行長)

會議成果:

草擬“中央儲備銀行”計劃

由私人銀行持股,但能發行國家貨幣

成為1913年《聯邦儲備法》的原型

5.1913年:美聯儲正式成立

1913年12月23日,美國國會通過《聯邦儲備法案》(Federal Reserve Act),總統伍德羅·威爾遜簽署成為法律。

成立目標:

穩定銀行體系

防止金融恐慌

調節貨幣供應

支撐經濟增長

特點:

半公半私的混合體

非純政府機構,也非完全私人銀行

後來成為全球最具爭議的金融權力機構

| 時期 | 政策 | 結果 |

| 1920年代 | 寬松信貸 | 導致1929年大蕭條 |

| 1970年代 | 過度放貸 | 滯脹與美元脫鉤 |

| 2008年 | 量化寬松 | 資產泡沫、貧富差距擴大 |

| 2020年代 | 疫情印鈔 | 通脹高企、債務創紀錄 |

▷盡管美聯儲承諾“穩定物價”,但美元購買力自1913年以來已經縮水約 95%。

聯準會的“造錢術”,被形象地稱為曼德雷克煉金術。它通過金融操作創造貨幣,影響經濟和社會財富分配。

1.三步造錢法

第一步:政府發行國債(欠條)

美國政府需要資金時,會發行國債。

國債是一種承諾:未來償還本金並支付利息。

例子:政府發行1000億美元國債籌資。

第二步:美聯儲購買國債,憑空創造貨幣

Fed購買國債,為政府提供資金。

關鍵:FED並不使用現有資金,而是憑空開支票創造新錢。

政府收到的資金存入美聯儲賬戶,成為新的基礎貨幣。

第三步:商業銀行放大貨幣供給(乘數效應)

商業銀行依據准備金率進行貸款操作。

舉例說明:假設准備金率10%:

| 步驟 | 操作 | 金額(億美元) | 說明 |

| 1 | 初始存款 | 1000 | 銀行收到政府存入的資金 |

| 2 | 准備金保留 | 100 | 保留10%作為准備金 |

| 3 | 銀行貸款 | 900 | 將剩餘資金貸出 |

| 4 | 存款循環 | 810 | 借款人將貸款存入其他銀行,繼續貸出 |

| 5 | 循環繼續 | 729 | 再次貸出 |

| 6 | 總貨幣供應量 | 10000 | 貨幣乘數10,信貸總額達10000億美元 |

▶通過商業銀行循環貸款,初始1000億美元基礎貨幣可衍生約10000億美元信貸。

2.造錢機制的三大結果

①政府獲得資金

用於基礎設施建設、社會福利等項目。

②銀行賺取利差

銀行以較低利率從美聯儲獲得資金,再以較高利率貸款,賺取差價。

③普通民眾承擔“通脹稅”

貨幣供應增加會引發通貨膨脹,降低貨幣購買力,普通民眾財富縮水。

舉例說明:假設假設美國政府需要資金修建公路,於是發行了1000億美元的國債。具體過程如下:

| 步驟 | 操作 | 金額(億美元) | 說明 |

| 1 | 政府發行國債 | 1000 | 籌集資金 |

| 2 | Fed購買國債 | 1000 | 憑空創造貨幣 |

| 3 | 政府存入Fed | 1000 | 成為基礎貨幣 |

| 4 | 商業銀行獲得資金 | 1000 | 可用於貸款 |

| 5 | 准備金保留 | 100 | 10%准備金 |

| 6 | 銀行貸款 | 900 | 放貸操作 |

| 7 | 存款循環 | 810 | 繼續貸出 |

| 8 | 循環繼續 | 729 | 多輪循環 |

| 9 | 總貨幣供應量 | 10000 | 貨幣乘數效應 |

| 10 | 通貨膨脹影響 | - | 普通民眾承擔“通脹稅” |

結果

政府獲得資金用於投資或福利。

銀行賺取利差。

普通民眾承擔“通脹稅”,購買力下降。

聯準會通過這一機制,成為 “隱形造錢機器”,無需直接印鈔即可增加貨幣供應,左右經濟與社會財富分配。

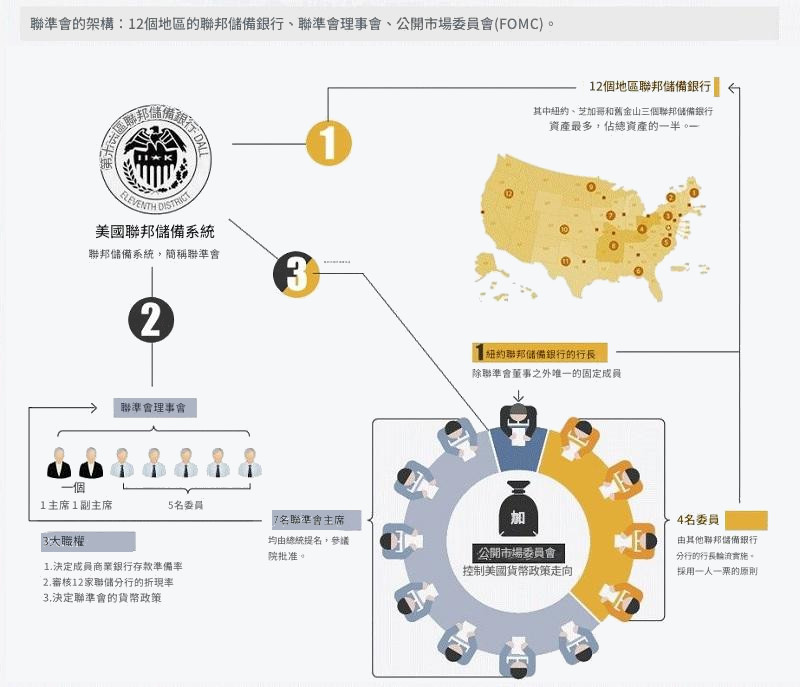

聯準會並非單一機構,而是一個分權而統一的金融系統,由三大核心組成部分構成:

1.聯邦准備理事會(Board of Governors)

總部:華盛頓特區

構成:7名理事,由總統提名、參議院批准

主席任期4年,可連任;理事任期14年,錯開輪換

職責:

制定銀行監管政策;

設定商業銀行准備金率;

監督12家地區聯儲;

批准利率政策建議。

| 職位 | 姓名 | 狀態 |

| 主席 | 鮑威爾(Jerome H.Powell) | 任期至2026年5月 |

| 副主席 | 菲利普·傑斐遜(Philip Jefferson) | 現任 |

| 第二副主席 | 邁克爾·巴爾(Michael Barr) | 現任 |

| 理事 | 米歇爾·鮑曼(Michelle Bowman) | 現任 |

| 理事 | 麗莎·庫克(Lisa Cook) | 被解除職務(政治風暴中) |

| 理事 | 斯蒂芬·米蘭(Stephen Miran) | 臨時任命 |

| 理事 | 克裏斯托弗·沃勒(Christopher Waller) | 現任 |

▶特別事件:2025年特朗普高調宣布解除庫克職務,理由是涉嫌房貸欺詐。此舉一旦成立,將使白宮獲得對美聯儲更大的控制權,引發市場對Fed獨立性的擔憂。

2.12家地區聯邦准備銀行

每家銀行都是獨立法人單位,負責其轄區的金融運行。

例如:

紐約聯儲(最關鍵,執行公開市場操作)

芝加哥聯儲、舊金山聯儲(經濟研究重鎮)

地區聯儲的董事會結構:

A類:商業銀行代表;

B類:公共利益代表;

C類:由理事會任命的公眾成員。

這種設計表面上是“聯邦分權”,實際上卻強化了紐約金融中心的主導權。

| 地區 | 主席 | 總部城市 |

| 波士頓 | 蘇珊·M·柯林斯(Susan M.Collins) | 波士頓(Boston) |

| 紐約 | 約翰·C·威廉姆斯(John C.Williams) | 紐約(New York) |

| 費城 | 帕特裏克·哈克(Patrick Harker) | 費城(Philadelphia) |

| 克利夫蘭 | 貝絲·哈馬克(Beth Hammack) | 克利夫蘭(Cleveland) |

| 裏奇蒙德 | 托馬斯·巴金(Thomas Barkin) | 裏士滿(Richmond) |

| 亞特蘭大 | 拉斐爾·博斯蒂克(Raphael Bostic) | 亞特蘭大(Atlanta) |

| 芝加哥 | 奧斯坦·古爾斯比(AustanGoolsbee) | 芝加哥(Chicago) |

| 聖路易斯 | 阿爾貝托·穆薩萊姆(Alberto Musalem) | 聖路易斯(St. Louis) |

| 明尼阿波利斯 | 尼爾·卡什卡裏(Neel Kashkari) | 明尼阿波利斯(Minneapolis) |

| 堪薩斯城 | 傑弗裏·施密德(Jeffrey Schmid) | 堪薩斯城(Kansas City) |

| 達拉斯 | 洛裏·洛根(Lorie Logan) | 達拉斯(Dallas) |

| 舊金山 | 瑪麗·戴利(Mary Daly) | 舊金山(San Francisco) |

3.聯邦公開市場委員會(FOMC)

這是美聯儲的核心決策機構,決定美國的利率政策與資產購買規模。

構成:

7位理事;

紐約聯儲主席(固定席位);

其餘11家聯儲主席中4人輪流擔任。

FOMC每年召開8次會議,決定:

是否調整聯邦基金利率;

是否執行量化寬松(QE)或縮表政策;

是否幹預國債市場與流動性。

聯準會利率決議直接影響:

美元匯率 → 全球資本流動 → 大宗商品價格 → 新興市場經濟。

聯準會長期被視為“獨立機構”,但現實中,它的獨立性始終處在政治力量的拉扯之中。但它能否真正獨立決策,直接影響美元信用和全球資本流向。

1.Fed獨立性現實挑戰

主席由總統任命:聯準會主席需總統提名、參議院批准,帶有政治色彩

理事可被解職:理事任期14年,但總統可“因故”解職

國會掌握立法基礎:國會可通過法律調整Fed權力和職責

當政治幹預明顯時,市場會懷疑聯準會是否“只看數據、不看選票”,美元全球信用也可能動搖。

| 時期 | 背景 | 獨立性評分(1–10) | 說明 |

| 1913年 | 成立初期 | 5 | 主要配合財政部需求,獨立性理論化 |

| 1930年代 | 大蕭條 | 2 | 黃金儲備法限制,無法刺激經濟 |

| 二戰期間 | 戰爭融資 | 1 | 被迫低利率購買國債,獨立性幾乎喪失 |

| 1951年協議 | 朝鮮戰爭 | 6 | 不再固定購買國債,獨立性提升 |

| 馬丁時代 | 通脹控制 | 7 | 強硬政策,同時間歇配合政府 |

| 尼克松與伯恩斯 | 政府幹預 | 3 | 配合政府降息,獨立性下降 |

| 沃爾克時代 | 高通脹 | 9 | 堅持獨立,加息抑制通脹 |

| 格林斯潘時代 | 平衡市場 | 8 | 模棱兩可語言,平衡市場與政府需求 |

| 後金融危機時代 | 伯南克/耶倫 | 7 | 政策與政府高度一致 |

| 鮑威爾時代 | 近期 | 8 | 保持獨立性,同時適度配合政府 |

▷獨立性評分:反映Fed在政策決策中面對政治壓力的自主程度。

2.聯準會與白宮的博弈策略

人事任命:總統任命主席和理事,但任期長、變動慢,短期難改變政策方向

行政令:可限制監管權,但不敢過度幹預貨幣政策

輿論壓力:通過公開言論影響市場預期,短期或引發波動,但長期效果有限

特朗普批評加息政策,要求美聯儲降息刺激經濟、推動美元貶值。

鮑威爾堅持數據驅動決策,強調控制通脹。

特朗普威脅解職,但未成功

結果:

美聯儲政策在輿論壓力下短期波動,但長期仍以經濟數據為依據。

這一政治風暴再次揭示:當政權幹預貨幣政策,市場會開始懷疑聯準會儲是否仍能保持“只看數據、不看選票”的獨立性。

如果信任喪失——美元的全球信用將動搖。

1.FOMC的角色與地位

聯邦公開市場委員會(FOMC):美聯儲體系中決定利率政策的核心機構。

理事會(Board of Governors):雖掌握理論權力,但真正“動刀子”的是FOMC的集體投票。

FOMC構成:

7位聯邦儲備理事會理事(全員有投票權)

5位地區聯儲主席(紐約聯儲主席固定有票,其他 4 席輪值)

美聯儲利率決策直接影響聯邦基金利率(Federal Funds Rate),並傳導至貸款利率、債券收益率、匯率及資產價格。

2.會議頻率與流程

①會議頻率:每年約8次,每次2天(部分年份有例外)

②會議流程:

成員發言討論

起草聲明文本

投票通過

公布聲明 + 主席新聞發布會

③附加發布:

經濟預測摘要(SEP):GDP、通脹、失業率及利率路徑中期預測

點陣圖(Dot Plot):每位成員對未來利率的匿名預測

公布內容既披露經濟判斷,也給出未來政策的隱性指引。

| 變量 | 影響方向 | 說明 |

| 通脹(CPI / PCE / 核心通脹) | 高通脹 → 加息;低通脹 → 降息 | 聯準會偏好PCE指標 |

| 就業市場 / 失業率 / 工資增長 | 勞動力疲軟 → 降息;過熱 → 加息 | 非農就業、薪資增速關鍵 |

| 經濟增長 / GDP / 產出缺口 | 放緩 → 寬松;過熱 → 防泡沫 | 平衡經濟增長與通脹 |

| 金融市場狀態 / 信貸條件 | 銀行緊縮信貸、利差上升 → 考慮寬松 | 反映金融穩定性 |

| 全球與國際因素 | 外部沖擊、匯率波動、國際疲軟 | 考慮資本流動與出口影響 |

| 政策前瞻性與市場預期 | 指導市場預期,避免波動 | 平滑政策傳導 |

| 風險平衡 / 不對稱沖擊 | 下行風險、通脹反彈風險 | 形成靈活政策策略 |

▶各因素相互制衡,共同決定“最優利率路徑”。

4.點陣圖(Dot Plot)與經濟預測摘要(SEP)

點陣圖:每位FOMC成員標出未來利率預測點,用於市場預判政策走向。

SEP:成員對GDP、失業率、通脹及利率路徑的中期預測

Fed點陣圖與SEP是市場判斷未來政策趨勢的重要參考工具。

Fed通過加息和降息調節經濟活動,是貨幣政策的核心工具。

1.加息與降息的作用

加息:提高借貸成本 → 抑制通脹 → 降低經濟中過度流動性

降息:降低借貸成本 → 刺激投資和消費 → 增加貨幣供應

▷加息是“降溫經濟”,降息是“加溫經濟”,如同貨幣政策的雙刃劍。

| 時間 | 利率調整 | 背景與目的 |

| 2007年9月18日 | 降息50個基點(5.25%→4.75%) | 房地產泡沫破裂,穩定市場信心 |

| 2007年10月31日 | 降息25個基點 | 持續應對金融市場動蕩 |

| 2007年12月11日 | 降息25個基點 | 刺激經濟活動 |

| 2008年1月22日 | 緊急降息75個基點 | 緩解金融危機沖擊,降低借貸成本 |

▷解讀:降息通過降低企業與個人借貸成本,刺激經濟活動,但其效果往往具有滯後性。

2.加息與降息的預期管理

美聯儲在政策制定中非常注重預期管理:

通過提前向市場傳遞政策信號,引導投資者預期

緩解政策調整帶來的市場波動

增強市場對政策的信心

案例:2022年高通脹時期,美聯儲開始加息,但早在2021年底就通過聲明和講話傳遞加息信號,市場提前調整預期,股票市場已出現下跌趨勢,減輕了政策沖擊。

3.市場反應:預期與信心的視角

①加息的市場反應

初期:市場緊張 → 擔心借貸成本上升抑制經濟增長,企業盈利下降

長期:如果加息幅度和節奏符合預期,市場恐慌緩解

案例:2023年加息到頂後,市場對未來不確定性有了更清晰的認識,恐慌情緒減弱

②降息的市場反應

初期:市場充滿希望 → 投資者期待經濟增長和投資機會

落地後:利好預期兌現 → 市場樂觀情緒可能逐漸消退

邏輯:市場反應更多取決於預期實現與信心變化,而非單純流動性增加

美聯儲每次利率決議公布後,市場的反應主要取決於實際決議與市場預期的差異,同時受主席講話與FOMC成員言論影響。

1.利率決議對市場的三種情境

①不及預期(利空)

定義:降息幅度低於市場預期,例如市場預期降息25個基點,但實際只降15個基點。

市場反應:投資者失望,可能引發資產價格下跌。

示意:

美股:快速回落

比特幣 / 加密資產:波動加大

債券收益率:短期上升

②超過預期(利多)

定義:降息幅度超過市場預期,例如市場預期降息25個基點,但實際降50個基點。

市場反應:投資者驚喜,推動資產價格上漲。

示意:

美股:快速拉升

黃金 / 加密資產:上漲

美元匯率:可能下跌

③符合預期(市場已消化)

定義:降息幅度與市場預期一致,例如實際降息25個基點。

市場反應:較為複雜,如果市場已提前消化該消息,可能出現“靴子落地效應”:

市場平穩或小幅下跌

投資者進行獲利了結

2.附加影響因素:鮑威爾講話與FOMC評論

美聯儲主席講話:鮑威爾的表態可強化或緩和市場情緒。

強硬表態(如強調通脹壓力):可能壓制風險資產

溫和或鴿派表態:可能推動股市和黃金等資產上漲

FOMC成員言論:不同成員對未來政策路徑的暗示,也會引導市場預期變化

3.市場操作提示

利率決議前,關注 CME FedWatch、利率期貨與債券收益率曲線,預判市場預期

公布後,結合 主席講話與市場情緒,判斷資產價格短期反應

注意市場可能提前消化預期,消息公布後未必立即上漲或下跌

1.2025年10月FOMC決策

降息25個基點:將聯邦基金利率目標區間從 4.00%–4.25% 下調至 3.75%–4.00%

縮表政策調整:自 2025 年 12 月 1 日起停止縮表(資產負債表不再進一步收縮)

聲明與主席新聞發布會:鮑威爾強調此次降息不代表後續必然繼續降息,政策路徑將依賴數據

| 背景因素 | 說明 |

| 就業市場疲軟 | 勞動力市場數據放緩,為降息提供空間 |

| 通脹壓力緩和 | 核心 PCE / CPI 及通脹預期下行 |

| 經濟增長預期趨弱 | 企業與消費信心下降,需政策支持 |

| 市場預期強烈 | 市場普遍預計降息,觀望可能引發波動 |

▶綜合考慮,FOMC 選擇“數據依賴 + 謹慎降息”的策略。

2.市場與媒體反應

媒體迅速報道降息舉措,普遍解讀為政策“由緊轉松”

銀行、券商調整利率策略與資產組合

分析師觀點分化:可能是 2025 年最後一次降息,也可能繼續降息,存在高度不確定性

3.制度意義

標志貨幣周期轉折:長期加息周期 → 謹慎降息

展現 FOMC 數據依賴策略:靈活應對經濟變化

平衡政策獨立性與市場、經濟壓力

4.投資者應對

提前布局:在降息預期明確情況下,可增加股票和房地產配置,同時減少債券配置。

關注後續動態:密切跟蹤鮑威爾及FOMC成員講話,及時調整投資策略。

多元化投資:配置不同資產類別,降低單一資產風險,如黃金或新興市場貨幣對沖美元貶值風險。

| 會議 | 日期 |

| 1 | 1月28–29日 |

| 2 | 3月18–19日* |

| 3 | 5月6–7日 |

| 4 | 6月17–18日* |

| 5 | 7月29–30日 |

| 6 | 9月16–17日* |

| 7 | 10月28–29日 |

| 8 | 12月9–10日* |

Fed利率決議對全球金融市場影響巨大。投資者在預測市場反應時,應關注共識調查、專家模型、點陣圖信息及實際操作注意事項。

1.共識調查與專家模型

①Blue Chip 共識預測

每月發布經濟指標共識,包括美聯儲利率路徑預判

作用:反映市場心理與整體預期,非直接政策工具

② 專家 / 銀行 / 券商預測

機構如高盛、摩根士丹利、巴克萊等發布內部預測報告

方法:結合宏觀變量、政策偏好、央行曆史風格

輸出:可能加/降息時間點與幅度

③點陣圖預測模型

通過公開信息推測 FOMC 點陣圖成員偏好

用途:判斷會議投票傾向及未來政策路徑

2.實際操作與注意事項

①短期 vs 中長期

就業、通脹等宏觀數據可能在後續修正

政策決策可能隨數據調整而變化

②市場情緒幹擾

羊群效應可能導致預測偏向市場預期,而非真實信號

③數據修正與延遲公布

FOMC 聲明、點陣圖、背景說明常含微妙暗示

需關注 措辭細節,判斷政策偏向

④政策模糊性與央行話語權

FOMC 聲明、點陣圖、背景說明常含微妙暗示

需關注 措辭細節,判斷政策偏向

⑤模型局限

基於曆史數據的預測模型,在極端周期或金融危機期間可能失效

投資者需結合市場信號靈活應對

自1971年美元脫離黃金以來,世界進入 “信用貨幣時代”,貨幣的錨定從黃金轉向信任。而這份信任的核心掌控者正是美聯儲。

隨著全球經濟格局演變,美元的主導地位正面臨前所未有的挑戰:

去美元化:中國、俄羅斯等國家減少對美元依賴,探索新的支付體系

金融數字化:美聯儲加速布局數字美元(CBDC)與 AI 金融監管

這些趨勢不僅預示全球金融格局重塑,也引發對金融權力未來走向的深思。

1.去美元化的加速

近年,去美元化趨勢愈發明顯:

| 國家 / 區域 | 行動 | 目的 |

| 中國、俄羅斯 | 能源貿易采用本幣結算 | 減少對美元依賴,規避制裁風險 |

| 金磚國家 | 構建BRICS Pay等數字支付系統 | 促進區域金融自主性 |

| 東南亞部分國家 | 探索非美元結算 | 應對美元走強對本幣壓力 |

▷解讀:去美元化不僅是經濟手段,也是一種金融主權體現,直接挑戰美元全球霸權。

2.數字美元的崛起

Fed在面對去美元化壓力時,加快推進數字美元 (CBDC) 研發與部署:

①主要功能

支付工具:提升交易效率,降低跨境結算成本

金融控制手段:可追蹤資金流動與消費路徑,提高政策調控精度

②挑戰

技術安全與隱私保護

政治阻力與公眾接受度

分析:數字美元不僅是貨幣工具,也可能成為美聯儲強化全球金融影響力的戰略棋子。

3.金融數字化的挑戰與機遇

| 機遇 | 挑戰 |

| 提高支付效率,降低跨境結算成本 | 銀行脫媒,可能削弱傳統銀行體系穩定性 |

| 促進金融包容性 | 數據隱私與金融監控權衡難題 |

| 跨境CBDC網絡可能形成數字貨幣聯盟 | 技術威脅如量子計算可能破壞安全性 |

▷解讀:金融數字化既是推動效率和創新的契機,也可能引發新的系統性風險。

4.未來展望:權力重塑與格局轉變

去美元化與金融數字化結合,意味著全球金融格局正在深刻變革:

多國CBDC網絡 → 削弱美元清算優勢,推動區域數字貨幣聯盟

數字美元發展 → 技術成熟後可能進一步強化美元全球影響力

金融權力重分配 → 權力不再僅依賴貨幣發行,更取決於對貨幣流通和消費路徑的直接控制

結論:未來的金融權力,將更多體現為對貨幣使用的實時掌控,而非單純的貨幣發行量。

美聯儲不僅是美國的中央銀行,更是全球金融體系的“幕後心髒”。

它能讓危機延後,卻無法讓代價消失。每一次印鈔、降息、救市,最終都以通脹、債務、貧富分化為代價。

未來的關鍵問題不再是——

Fed會不會加息、降息?

而是——

聯準會還能被信任多久?

【EBC平台風險提示及免責條款】:本材料僅供一般參考使用,無意作為(也不應被視為)值得信賴的財務、投資或其他建議。