取引

EBCについて

公開日: 2025-11-11

ウォーレン・バフェットは長年、米国株を中心に投資してきましたが、近年日本株市場にも注目を始めました。その背景には、日本企業の安定した収益力や世界的なブランド力、そして米国市場と比較したバリュエーションの魅力があると考えられます。

本記事では、バフェットが保有する日本株銘柄を取り上げ、その選定理由や投資戦略を分析します。読者は、世界的投資家の視点から日本株の魅力を理解し、自身の投資判断に役立てることができます。

バフェットが保有する日本株ポートフォリオ概要

保有銘柄一覧

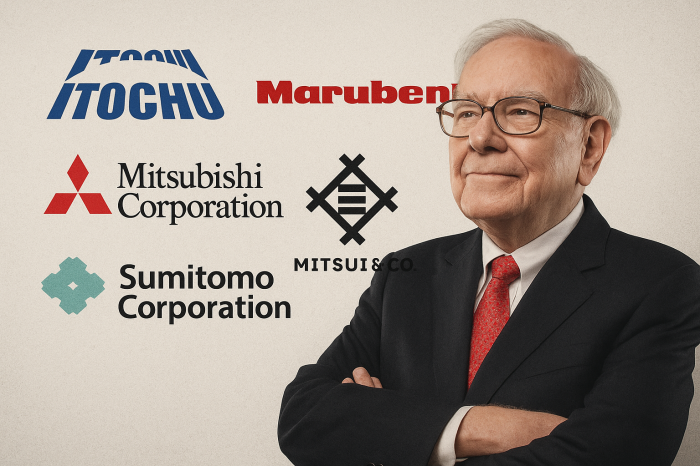

バフェットが率いる バークシャー・ハサウェイ(Berkshire Hathaway)は、主に日本の5大総合商社(「商社」)に対して大規模な出資を行っています。主な銘柄は以下のとおりです:

伊藤忠商事(ITOCHU) — 商社業務を世界的に展開。

丸紅(Marubeni) — 資源・食料・物流など多岐にわたる商社。

三菱商事(Mitsubishi Corporation) — 日本最大規模の総合商社の一つ。

三井物産(Mitsui & Co) — グローバルに事業を拡張する商社。

住友商事(Sumitomo Corporation) — 多数の分野に事業を持つ総合商社。

これら5銘柄は「商社5社」として、バフェットの日本株ポートフォリオの中核をなしています。

保有比率・購入時期

バフェットは、これら商社への出資を2019年7月頃から開始しています。

2025年3月17日時点の提出資料によれば、各社の持ち株比率がおおよそ「8.5%〜9.8%」の範囲にまで上がっており、たとえば三井物産では9.82%に達しています。

出資総額としては、2024年末時点で約235億ドル(約数兆円規模)と報じられています。

また、バフェット自身が「これら銘柄は50年、あるいはそれ以上保有を考えている」とコメントしています。

バフェットが保有する日本株ポートフォリオの特徴

バフェットが日本株で取っている戦略・特徴には以下の点が挙げられます。

安定収益&分散事業モデル

商社5社はいずれも資源・エネルギー・物流・食料など、複数の事業ドメインを持ち、グローバルに展開しています。バフェットが「私たちが理解できるビジネス」として評価している点でもあります。

割安な株価評価

米国株と比較して、日本の商社株は株価収益率(PER)などで割安とされ、バフェットにとって魅力的だったと分析されています。

株主還元・経営効率の改善

取得先の企業が配当・自社株買い・経営ガバナンス改善に取り組んでおり、バフェットが「経営陣・資本配分の姿勢」を重視していることも報じられています。

為替・借入の工夫

バークシャーは日本円建てで低金利の借入を行い、それを商社株への投資にあてている点も注目されており、為替リスクをある程度ヘッジしながら投資しているとされています。

長期保有の姿勢

「売るつもりはない」「数十年単位で保有」を明言しており、短期的な売買ではなく長期戦略で日本株に臨んでいると言えます。

個別銘柄分析

1. 伊藤忠商事株式会社(Itochu Corporation)

設立・沿革:1858年創業の「伊藤忠商事」の流れを持ち、総合商社(いわゆる「総合商社=総合商社(そごうしょうしゃ)」)として多岐にわたる事業を展開。

事業内容・収益構造:テキスタイルからスタートしており、現在は衣料・生活関連、食料、情報・通信、化学品、機械・エネルギー、海外展開など幅広く。

強み:

海外拠点・ネットワークが広く、グローバルに展開している点。

多角化されたビジネスモデル。商社という形で「モノの仲介」「資源・物流」「投資」などを併せ持つため、ある程度リスク分散されている。

ポイント:商社としての“キャッシュ創出力”や株主還元姿勢が近年注目されており、概要として日本特有の総合商社モデルを象徴する企業です。

2. 丸紅株式会社(Marubeni Corporation)

設立・沿革:1858年の伊藤氏系の呉服商取引を起源とし、後に「丸紅商社」へと発展。

事業内容・収益構造:機械・プラント、金属・資源、化学品、食料、紙パルプ、インフラ、物流など多様な分野を手掛けています。

強み:

資源・産業プラント関連の経験が長く、インフラ案件・紙パルプ・食料分野でもプレゼンスを持つ点。

割安評価や株主還元意向も注目されており、商社モデル+改善余地という観点で投資家の関心を集めている。

ポイント:他の大手商社と同様に “広範な事業ポートフォリオ” を持ちつつ、成長ドライバーとしての“非資源ビジネス”も強化している点が概要として押さえておくべき部分です。

3. 三菱商事株式会社(Mitsubishi Corporation)

設立・沿革:大手財閥「三菱グループ」の一翼を担う商社で、1918年に分割から始まり、1954年に再統合という歴史を持っている。

事業内容・収益構造:エネルギー・資源(LNG、石油、鉱物)、金属、化学品、インフラ、食品・生活関連、物流サービス、金融・ヘルスケア・スタートアップ投資など多領域に展開。

強み:

世界規模のプロジェクト参画実績あり(例:海外資源開発、LNGフィールド投資)

商社モデル特有の収益源複数化とグローバル分散(為替・地域・資源のバランス)を備えている点。

ポイント:日本の総合商社の中でも「最大手」であり、収益基盤・グローバル展開・多角化経営という観点で概要として理解しておく価値が高い企業です。

4. 三井物産株式会社(Mitsui & Co., Ltd.)

設立・沿革:1876年に創業され、戦後の財閥解体を経て1959年に「三井物産株式会社」として再編。日本の大手総合商社の中核を担います。

事業内容・収益構造:鉄鋼・金属資源、化学品、エネルギー、インフラ(社会インフラ、再生可能エネルギー等)、食料・流通・生活・消費サービス、情報・通信・IT。

強み:

「資源+インフラ+消費」という複数の収益ドメインを兼ね備え、長期視点での収益機会を持っている。

日本内外に数多くの拠点・子会社を持ち、グローバルに事業を展開。

ポイント:商社の典型モデルとして「変化対応力」「収益基盤の多様化」という観点で注目される企業です。

5. 住友商事株式会社(Sumitomo Corporation)

設立・沿革:1919年創業(大阪北港を中心とした事業)を起点とし、戦後「住友商事株式会社」として現在に至ります。

事業内容・収益構造:金属・鉱物・エネルギー、化学品、建設・インフラ、流通・消費材、運輸・物流、食料・資源、生活関連サービスなど多様に展開。

強み:

長い歴史・グループ基盤を持つ信頼性。

変化する環境(例えば脱炭素、資源転換、物流再編)に対応するためのポートフォリオを持ち始めている。

ポイント:5大商社の一角として、“中規模~大規模の総合商社”モデルを体現しており、安定した収益源+改善余地という意味で概要として押さえておきたいです。

投資戦略の考察

(1) バフェット流の投資原則と日本株への応用

バフェットは、「理解できるビジネスに投資し、長期にわたって保有する」スタイルを徹底しています。たとえば、今回日本の5大商社(総合商社)への出資について、「今後50年、あるいはそれ以上保有を考えている」と発言しています。

また、彼が重視するのは、企業の財務健全性、配当・自己株買いによる株主還元、経営陣の資本配分への姿勢といった点です。

日本株に応用すると、以下のような戦略になります:

業種・企業モデルが理解可能な銘柄を選ぶ:商社のように「幅広く、複数事業を持ち、収益源が分散している」モデルがバフェット好みです。日本企業で同様の性格を持つ企業を選ぶことが第一歩です。

割安評価+株主還元の姿勢を確認する:日本株・特に大手商社などは、バリュエーション(株価純資産倍率や配当利回り)で魅力的だったという報道があります。

長期保有の視点で銘柄を選び、短期の変動に左右されない構えを持つ:バフェットの「買って売らない」姿勢は典型的な 「buy and hold(買って保有)」にあたります。

(2) 長期保有・分散投資・安定収益株の重要性

長期保有:バフェットは企業を「50年保有」も視野に入れており、短期的な市況変動や一時的な逆風を耐えうる構えを持っています。日本株をこの視点で捉えると、数年~十数年という時間軸で保有可能な銘柄を選ぶことが鍵です。

分散投資:バフェット自身は多くの銘柄に小口で分散というより、理解度の高い企業を集中投資する傾向がありますが、一般投資家視点では「複数の収益源を持つ企業」=分散済みのビジネスモデルを持つ企業を選ぶことが分散の代替となります。先述の商社5社がその例です。

安定収益株:収益が不安定・大きく変動しやすい企業よりも、ある程度予測可能でキャッシュフローが安定している企業を好む傾向があります。日本では、配当+買戻しを行っている企業、また株主還元に転じている企業がこの条件を満たしやすいと分析されています。

(3) 日本市場で同じ戦略を実践する際の注意点

日本株にバフェット流戦略を当てはめる際には、以下のような「日本特有のリスク・実務面のチェックポイント」があります:

為替・円高リスク:日本株に投資する場合、特に海外投資家であれば為替影響を受けます。円高になると、海外資本にとって魅力が低下する可能性があります。

業績の景気・資源価格・地政学敏感性:商社など資源・物流・貿易に強い企業は、世界的な資源価格の変動、保護主義、物流制限など外部要因に影響を受けやすいです。戦略を実践する際にはこうしたマクロリスクを織り込む必要があります。

流動性・少数株主の状況:日本株の中には流動性が低めの銘柄、少数株主保護・コーポレートガバナンスが十分整っていない企業もあります。バフェットが重視する「経営の質・資本配分の透明性」が備わっているかを確認することが重要です。

長期視点を維持するメンタル:日本株市場では「短期のニュース」「業績の下振れ」「市場全体の低迷」などで売り圧力がかかることがあります。長期保有を前提にするなら、これらに心が揺さぶられないメンタル・投資設計が必要です。

割安感がずっと続くわけではない:日本企業・日本株が長らく割安とされてきた背景がありますが、必ずしも割安が永続するわけではありません。バフェット流でも「適切な価格」で買うことが重要で、「割安だから買えば良い」という安易な論理には注意すべきです。

市場への影響

① バフェット保有発表後の株価変動

2025年2月25日、バフェットが5大商社(伊藤忠商事/丸紅/三菱商事/三井物産/住友商事)について「(保有を)50年あるいはそれ以上考えている」と明言した後、いずれも株価が+4〜9 %程度まで上昇したという報道があります。

また、これら銘柄の上昇が日本株全体、例えば日経平均などへのプラス影響にもつながったという分析もあります。具体的には、これら銘柄への出資拡大発表が日経平均上昇の一因になったとの報道。

つまり、バフェットのような「超著名投資家/大規模資本」の動きが対外的にも“信任投資”として受け止められ、株価の自発的な上昇を引き起こしているという構図です。

② 日本市場や投資家心理への影響

この出資が民間・国内の個人投資家にも影響を及ぼしています。日本の個人投資家向けNISA(少額投資非課税制度) などを通じて、商社株への関心が高まったという報道があります。例えば、三菱商事が「NISAで保有銘柄として上位に入った」というデータがあります。

また、バフェットが「理解できるビジネスモデルである」と評価した5社への出資を通じて、「日本企業のコーポレートガバナンス改善・株主重視の姿勢」が注目されています。これにより、日本株全体の「安定・信頼」イメージが改善傾向にあるという分析があります。

さらには、海外投資家の日本株参入意欲が強まっており、「日本株割安」認識のもと、外資の流入期待が出てきているという指摘があります。

以上を総合すると、バフェットの出資発表は「株価上昇」という直接効果に加えて、「投資家心理改善」「日本株全体への注目度上昇」「ガバナンス改善期待」という波及効果を引き起こしていると言えます。

③ 今後の日本株への注目ポイント

ガバナンス改善・株主還元姿勢:今回、商社5社が配当・自社株買い・経営効率化を強めているという共通テーマがあります。今後これが他の日本企業にも波及するかどうかが注目されます。

割安評価の是正余地:日本株(特に商社など)は欧米・他国株と比べて割安であるという分析が出ており(例:32%ディスカウント)、「割安の是正→上昇余地あり」という構図が描かれています。

為替・資源価格・マクロ環境:商社は資源・物流・貿易というグローバル要因に敏感なため、円高・資源価格下落・世界景気減速などのリスクにも注意が必要です。これらが今後の株価に影響を及ぼす可能性があります。

投資家の長期保有メンタリティ:バフェット自身が「50年保有」という長期視点を示しています。日本株を短期的な売買対象ではなく、数年〜数十年視点での保有対象と捉えられるか、投資家のメンタルが問われます。

外資・個人・制度投資の流入:バフェットの動きが「信号」となって、外資・国内個人・制度(NISA等)の資金が日本株に向かうかが今後の重要な動きとなります。

よくある質問

Q1. なぜバフェットは日本の5大商社を選んだのですか?

主な理由は以下の通りです:

日本の大手商社(例えば 三菱商事 / 三井物産 など)は、エネルギー・資源・インフラ・物流・食料といった複数の収益源を持つため、収益構造が分散されており、バフェットが好む「理解可能で長期保有可能なビジネスモデル」に合致しています。

また、これら企業が株主還元(配当・自社株買い)やコーポレートガバナンス改善の方向にあるという評価があり、バフェットが重視する資本配分の観点からも魅力的と判断されたようです。

さらに、日本株市場の中では比較的「割安とされてきた」銘柄群であり、バリュエーションの観点からも投資機会があったと分析されています。

Q2. 保有比率・取得時期はどのくらいですか?

公表されている範囲では、以下のような数字があります:

2025年3月時点の報告では、三井物産における持ち株比率が 9.82% に上昇したという報道があります。

出資開始時期としては、2019年〜2020年あたりから一部保有を開始しており、保有継続あるいは拡大の意思が強調されています。

なお、各社・各時期で正確な出資比率・取得単価・取得時期は公開されておらず、投資家が把握できる範囲には限りがあります。

Q3. この投資から私たちは何を学べますか?

投資家として参考になる点は以下です:

長期視点を持つこと(バフェットが「50年、あるいはそれ以上保有する可能性がある」と言及しているという報道があります)。

割安な評価+改善余地あり(株主還元・ガバナンス改善)という企業を探すという視点。

ビジネスモデルが理解可能、かつ複数の収益源を持っている企業を選ぶという戦略。

ただし、これはあくまで「参考」であり、個別投資判断には自身の資金、リスク許容度、投資目的などを踏まえる必要があります。

Q4. リスク・注意点は何ですか?

いくつかのリスク・注意点があります:

為替リスク:日本株を保有する場合、円高・円安の影響を受ける可能性があります。

資源価格・世界景気・物流コストなど、商社ビジネスに影響を与えるマクロ環境の変動。

割安とされている企業も、いつまでも低評価が続くわけではなく「適切な価格で買う」ことが重要です。

また、外国人投資家としては流動性・少数株主の保護・情報開示の面で国内企業特有の課題がある可能性があります。

まとめ・投資家への示唆

バフェットが保有する日本株ポートフォリオから学べる最大のポイントは、「長期的な視点」と「企業価値への着目」です。短期的な株価変動にとらわれず、堅実な収益基盤と国際競争力を持つ企業に焦点を当てることが重要です。

また、投資家は定期的に企業の財務情報や業界動向をチェックし、信頼できる情報源から学び続ける姿勢を持つことで、より賢明な投資判断が可能になります。

免責事項: この資料は一般的な情報提供のみを目的としており、信頼できる財務、投資、その他のアドバイスを意図したものではなく、またそのように見なされるべきではありません。この資料に記載されている意見は、EBCまたは著者が特定の投資、証券、取引、または投資戦略が特定の個人に適していることを推奨するものではありません。