取引

EBCについて

公開日: 2025-09-25

更新日: 2025-09-26

アンドレ・コストラニは伝説的な投機家であり市場思想家であり、投資家の行動と金融市場を動かす心理学に対する深い理解で高く評価されていました。

典型的なアナリストとは異なり、彼は機知、直感、逆張りの洞察力を組み合わせて市場サイクルを解釈し、不安定な時期を通じて投資家を導きました。

彼のアプローチは数字やチャートに限定されませんでした。コストラーニは投機を芸術とみなし、忍耐、勇気、そして人間の感情の明確な理解が技術的な分析よりも重要である場合が多かったのです。

この哲学のおかげで、彼は金融危機を乗り越え、市場の回復から利益を得て、世界中の投資家に永遠の教訓を残すことができました。

この記事では、アンドレ・コストラニの生涯、主要な投資原則、注目すべきケーススタディ、そして投資家が今日でも応用できる教訓について考察します。

パリからウォール街へ:冒険的なキャリア

アンドレ・コストラニの人生は、彼の格言と同じくらい色彩豊かだった。ブダペストで哲学と美術史を学んだ彼は、1920年代に金融取引を学ぶためにパリへ派遣されました。

そこで彼は証券会社に入社し、すぐに投機への興味を抱きました。1929年の大暴落を生き抜き、市場は単なる数字ではなく、人間の恐怖と貪欲の波によって動かされていることを確信しました。

第二次世界大戦中、コストラニは占領下のフランスから逃亡し、アメリカ合衆国に移住しました。

ニューヨークでは金融会社の社長を務め、アメリカ市場に人脈を築きました。戦後、ヨーロッパに戻り、主にパリに居住し、後にミュンヘンとコート・ダジュールにも拠点を移しました。

彼のキャリアは苦難の連続だった。破産や巨額の損失を経験しながらも、常に立ち直ってきました。このジェットコースターのような人生を通して、投機は機械的な科学ではなく、忍耐、度胸、そしてタイミングの芸術であるという彼の信念は強固なものとなりました。

狂気の背後にある心:コストラーニの哲学

逆説的な思考とメタファー

コストラーニは、経済の真実をシンプルなイメージで表現する独特の才能を持っていました。おそらく彼の最も有名な比喩は、犬とその飼い主の比喩でしょう。飼い主は着実に歩き、経済を象徴し、犬は前を走ったり遅れたりしながら、株式市場を象徴しています。

投機期間の後に市場が最終的にファンダメンタルズに沿って再調整するのと同じように、犬はやがて必ず飼い主の元に戻ってきます。

彼のもう一つのお気に入りの格言は、「何事も可能だ。たとえその逆のことであっても。」というものだった。これは、予測に対する過信に対する彼なりの警告でした。

震える手としっかりした手

彼の思考の中心的なテーマは、「震える手」(zittrige Hände)と「しっかりした手」(hartgesottene)の対比でした。

市場の下落時にパニックに陥り、売り急ぐ投資家は「手強い」投資家と呼ばれます。一方、他の投資家が不安に陥っている時にも、持ちこたえ、あるいは買いさえできる力を持つ投資家は「手強い」投資家と呼ばれます。コストラニー氏によると、市場サイクルは主にこの2つのグループのバランスの変化によって左右されるといいます。

市場サイクルと時間軸

コストラニー氏は、市場は調整、調整、そしてオーバーシュートのサイクルで動いていると強調しました。短期的には価格変動はしばしば非合理的で無秩序に見えるが、中長期的には実体経済とより密接に連動します。

そのため彼は投資家に対し忍耐力を養うよう促し、時間こそが株主にとって最も貴重な味方であると強調しました。

金と金融政策に関する見解

彼は金本位制を率直に批判しました。通貨を金に連動させることは経済の柔軟性を制限し、金を「死んだ資本」とみなすという見解を示しました。

彼は、株式市場の運命を形作るより強力な手段として、流動性、金利政策、信用の慎重な管理を好みました。

投機の役割

コストラーニ氏は投機は歓迎するが、無謀さは認めません。損失は避けられないことを認識し、失っても構わない金額でのみ投機を行うべきだと主張しました。

彼はよく自分のやり方は「負けが49%、勝ちが51%」だと冗談を言っていましたが、これは成功とは小さいながらも一貫した優位性と、忍耐力と回復力の組み合わせにあるということを示唆しています。

声、作家、そして賢者

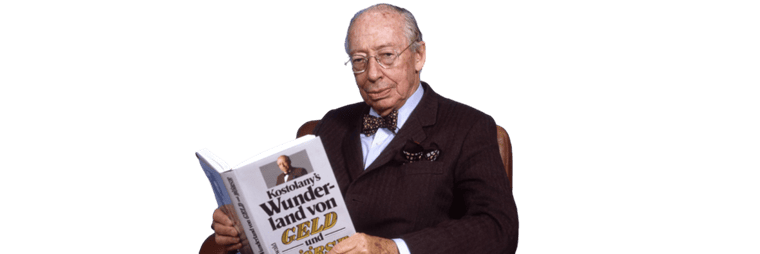

コストラーニーは投資家であっただけでなく、優れたコミュニケーション能力の持ち主でもありました。フランス語とドイツ語で12冊以上の著書を執筆し、その多くはヨーロッパで古典となりました。長年にわたり、ドイツの雑誌『キャピタル』にコラムを寄稿し、400本以上の記事を掲載しました。

彼の文体は機知に富み、警句的で、逸話に富んでいた。彼はしばしば公開講演やセミナーを行い、金融教育とユーモア、そして物語性を融合させました。

この個人的な魅力と実践的な知恵が相まって、彼は特にドイツで金融の賢人という評判を得ました。

彼が残したものは、厳格な公式体系ではなく、心理学、忍耐、そして逆張りの勇気を重んじる哲学です。多くの点で、彼は後に行動ファイナンスと呼ばれるようになるものを予見していました。

ケーススタディと逸話

コストラーニの経歴には、多くの示唆に富むエピソードがある。1929年の大暴落時に彼は大胆な賭けに出た。全てが成功したわけではないが、それらは市場心理に対する彼の確信を深めました。

第二次世界大戦後、彼はドイツの復興に多額の投資を行い、その後に起こった「経済の奇跡」の恩恵を受けました。

しかし、彼は時折深刻な損失を被り、熟練した投機家でさえミスを免れることはできないことを示しました。彼を際立たせたのは、立ち直り、学び、そして継続する能力でした。彼は読者に対し、リスクのない投機は幻想に過ぎないと繰り返し説きました。

今日のコストラニの適用

市場はテクノロジー、グローバル化、規制の進展とともに変化してきたが、コストラニ氏の教訓の多くは今もなお非常に重要な意味を持っています。

ボラティリティの中でも冷静さを保ちましょう。価格が激しく変動しているときは、パニックに陥るよりも忍耐が効果的です。

自分の気質を理解しましょう。自分が「震えるタイプ」か「しっかりしたタイプ」かを見極め、それに応じて投資しましょう。

時間を賢く使いましょう。長期的な視点を持つことで、市場は短期的な価格のミスを修正することができます。

投機は規律を持って行いましょう。損失に耐えられる以上のリスクを負うことは避け、過剰なレバレッジも避けましょう。

基本戦略と心理学のバランスをとる。数字は重要だが、短期的には人間の行動が支配的になることが多いです。

よくある質問

アンドレ・コストラニはバリュー投資家だったのか、それとも投機家でしたか?

彼を単純に分類することはできません。彼は主に投機家でしたが、ファンダメンタルズを深く尊重していました。彼のアプローチはハイブリッドで、直感と感情が経済の現実と融合していました。

「震える手としっかりした手」という考え方はどういう意味ですか?

これは投資家の心理を描写したものです。震える手はパニックに陥り、問題の兆候が現れるとすぐに売却しますが、堅実な手はプレッシャーに耐え、群衆とは逆の行動をとることで利益を得ることが多いのです。

コストラニ氏はなぜ金を投資対象として批判したのでしょうか?

彼は金が資本を非生産的に縛り付けると信じていました。成長に貢献する資産を好み、現代経済には金への厳格な縛りではなく、柔軟な通貨制度が必要だと主張しました。

コストラニの戦略は今日でも通用するのでしょうか?

はい、しかし、適応させる必要があります。心理学と忍耐に関する彼の格言は時代を超えて受け継がれていますが、現代の市場には高頻度取引、世界的な資金の流れ、そして複雑な金融商品が存在します。しかしながら、規律と投資家行動に関する彼の教訓は、今もなお応用可能です。

結論

アンドレ・コストラニは単なる市場参加者ではありませんでした。投機を哲学へと昇華させた語り手でした。彼の多彩な比喩、逆張り精神、そして心理学へのこだわりは、不確実な時代に指針を求める投資家たちの心に今も響き続けています。

損失、回復、そして不朽の知恵に彩られた彼の人生は、市場が究極的には人間が作り出したものであり、非合理性に満ちていると同時にチャンスでもあることを私たちに思い出させてくれます。

免責事項: この資料は一般的な情報提供のみを目的としており、信頼できる財務、投資、その他のアドバイスを意図したものではなく、またそのように見なされるべきではありません。この資料に記載されている意見は、EBCまたは著者が特定の投資、証券、取引、または投資戦略が特定の個人に適していることを推奨するものではありません。