取引

EBCについて

公開日: 2025-11-05

近年、日本郵政株が再び注目を集めています。その背景には、政府が保有する株式の段階的な売却方針や、安定した高配当利回りへの期待があります。

さらに、郵便・物流・金融という複合的なビジネスモデルが改めて評価され、特に物流需要の拡大やデジタル化による効率改善への期待が高まっています。

本記事では、業績・配当・将来性などの側面に基づき、日本郵政株が買うべきかを詳しく解説します。

日本郵政の基本情報と業績推移

日本郵政株式会社は、2015年に上場した日本を代表する総合サービス企業で、郵便・物流、銀行、保険の3事業を中核としています。主な子会社は、日本郵便株式会社、ゆうちょ銀行株式会社、かんぽ生命保険株式会社です。

業績面では、郵便・物流事業が電子化の進展でやや減収傾向にある一方、ゆうちょ銀行やかんぽ生命が安定した収益を支えています。直近では、金融事業の安定性とコスト削減効果により、純利益は堅調に推移しています。

このように、日本郵政は大きな成長企業ではないものの、安定した収益基盤と高い信頼性を持つ「ディフェンシブ銘柄」として注目されています。

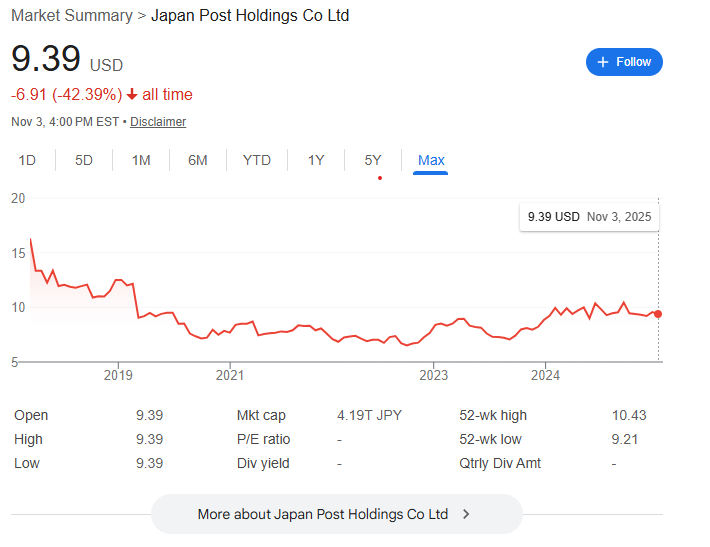

株価動向とチャート分析

①直近の株価推移

最近の株価水準として、2025年10月24日時点で終値がおおよそ1.434.5円 となっています。

年初来高値は1.649円(2025年2月5日)/年初来安値は1.191円(2025年4月7日)といったレンジが確認されています。

チャート上では、5年・1年ともに大きな上昇トレンドというよりは横ばい~ややアンダーパフォーム気味の動きが見られます。

つまり、「大きな上昇モメンタム」が今すぐに確認できる状況ではなく、むしろ事業環境の変化や株価指標の改善待ちで動いている印象があります。

②割安・割高かを示す指標(PER・PBRなど)

PBR(株価純資産倍率)が0.45倍程度 と、1倍を大きく下回る水準が報じられています。

実績としては、PBR0.47倍、PER(実績)12.15倍というデータも確認されています。

割安度を示す分析では「理論株価(PBR基準)=1.458円/理論株価(PER基準)=1.487円」などの見方があり、現状株価と比べて「やや割高」または「妥当水準」とされることもあります。

コメントとして「PBRが1倍を下回っているため“解散価値”的には割安感あり」一方、「成長期待・ROEが低いため割安とは言い切れない」という分析もあります。

端的に言えば、帳簿価値(純資産)に対しては割安感が強いが、収益力・成長性を踏まえると“安心して割安”と言える状況ではない、という評価です。

③テクニカル的な節目(支持線と抵抗線)

年初来高値付近の1.640〜1.650円が上値の抵抗線として意識されます。

年初来安値近辺の1.190〜1.200円水準が支持線として重要なレンジ。

現在の株価(約1.430円前後)から見て、上記レンジの中間付近で「どちらかと言えばレンジ内取引」という見方もできます。

出来高や直近の騰落率をみると、大きなブレイク(急上昇・急下降)を示す指標は直近では目立っておらず、再び明確な動きが出るには材料待ちという印象です。

④総括コメント:株価動向からみた買い判断へのヒント

長期で考えるなら、「純資産に対して株価が低め」という意味では買い場と言える可能性があります。

ただし、テクニカル的には明確な上昇トレンドに入っているわけではなく、レンジ取引の域を出ていないため“今すぐ爆上げ”を期待するのはリスクがあります。

割安性だけで飛びつくのではなく、「今後の成長・収益改善」「チャートの上方ブレイク(1.650円を超える動き)」「出来高の増加」など、確認すべき条件が残っていると言えます。

特に、PBRが示す「帳簿価値対比の割安性」を重視するなら、現在の水準は検討余地ありですが、「成長性」を重視するなら慎重な姿勢が妥当でしょう。

配当と株主還元政策

日本郵政は、高配当銘柄として個人投資家から根強い人気を持つ企業です。2025年時点の配当利回りはおよそ4.5〜5.0%前後で推移しており、国内の大型株の中でも比較的高い水準を維持しています。

配当利回りの現状

直近の実績では、1株あたり年間65円(中間32.5円・期末32.5円)を予定しており、安定した水準が続いています。郵政グループの安定収益を背景に、減配リスクが低い点も魅力です。

配当性向と持続性

日本郵政の配当性向(当期純利益に対する配当の割合)はおおむね50%前後で推移しており、企業としても「安定配当の維持」を方針として掲げています。金融事業の収益力が下支えしているため、急な減配の可能性は低く、長期保有型のインカム投資に向いています。

自社株買いと株主優待の動き

これまで日本郵政は、安定した財務基盤を活かして**自社株買い(株式の市場買付)を実施した実績があります。2024年度には約500億円規模の自社株買いを行い、株主還元姿勢を強化しています。

一方で、株主優待制度は導入されていません。その分、配当金と自社株買いによって株主へ還元している構図です。

日本郵政株が買うべきかについて、専門家・アナリストの見解

1.主なアナリスト見解

2025年8月8日付で、米系大手証券が日本郵政のレーティングを「強気(Overweight)」に据え置き、目標株価を 1.700円 → 1.710円 に引き上げました。

一方、2025年4月30日には別の米系大手証券がレーティングを「中立」に据え置き、目標株価を 1.650円 → 1.550円 に引き下げています。

また、6月20日には日系大手証券がレーティングを「中立」に据え置き、目標株価を 1.800円 → 1.300円 と大幅に引き下げたという報道もあります。

アナリストの平均・コンセンサスとしては、約6~7人が評価に参加しており、「中立~やや強気」のスタンスが多いようです。たとえば「みんかぶ」によれば、強気買い 2人、買い 1人、中立 5人という内訳で、平均目標株価は 1.663円 というデータがあります。

また、「IFIS株予報」では2025/10/17時点でレーティング平均が「やや強気(4.0)」(6人)で、目標株価「妥当水準」とされており、かい離率も含めて「割安又はやや割安」という評価が出ています。

2.目標株価・レンジの整理

最近の目標株価レンジとしては おおよそ1.500~1.750円 程度のレンジが確認できます(例:1.710円など)

目標株価平均(過去6~12ヵ月)では約 1.620円前後 というデータもあります(例:12ヵ月平均1.621円)

現在株価(2025年10月時点)と比較すると、これら目標株価は +10~+20%程度の上昇余地を示唆しているものと見受けられます。たとえば「みんかぶ」では今後「+22.07%」の上昇余地という見通しも出ています。

3.補足・留意点

レーティング・目標株価は証券会社・分析機関によってかなりバラつきがあります(強気から中立まで)ので、一つの評価だけに頼るのはリスクがあります。

目標株価が度々引き下げられている点にも注意が必要です(例:1.800 → 1.300円への引下げ)

また、レーティングが「継続据え置き」というケースも多く、すぐに大きく評価が変わるわけではないという見方もできます。

分析に使われている前提(成長率、利益見通し、配当政策、持ち株構造など)を自分でも確認することが望ましいです。

よくある質問

Q1. 日本郵政株はNISA口座で買える?

はい、日本郵政株(銘柄コード:6178)はNISA口座でも購入可能です。特に高配当株として人気があるため、NISAの非課税枠を活用して長期保有を検討する投資家が増えています。株価水準も比較的安定しており、初心者にも取り組みやすい銘柄といえます。

Q2. 配当はいつもらえる?

日本郵政の配当金は、年2回(通常は6月と12月頃)支払われます。2025年現在、同社の配当利回りは約4%前後と高水準を維持しており、安定した配当収入を狙う投資家に魅力的な銘柄です。中期経営計画でも「株主還元の強化」が掲げられています。

Q3. 政府が株を売却したら株価は下がる?

政府が保有株を段階的に売却していることは事実ですが、市場ではすでにある程度織り込み済みとされています。ただし、売却時期や規模によっては一時的な株価下落リスクがあるため、タイミングを見極めた投資判断が重要です。長期的には、完全民営化による経営の自由度拡大がプラス要因になると見られています。

Q4. 競合他社(ヤマト・佐川)との違いは?

ヤマト運輸や佐川急便が「宅配便」を主力とする一方で、日本郵政は「郵便・物流・金融」を包括する総合サービス企業です。ゆうちょ銀行やかんぽ生命をグループに持ち、全国ネットワークを活用した収益構造が特徴です。競合よりも経営の多角化が進んでおり、景気変動に強いと評価されています。

結論:日本郵政株が買うべきか?

日本郵政株は、安定配当と堅実な経営基盤を重視する長期投資家に向いている銘柄です。郵便・金融・物流という複数の事業を持ち、景気変動に強い点が評価されています。

一方で、成長性の鈍化や政府による株式売却リスク、国内人口減少による需要低下といった懸念もあります。

そのため、短期的な値上がり益を狙う投資よりも、長期的な配当収入を目的とした保有が適しているといえます。

免責事項: この資料は一般的な情報提供のみを目的としており、信頼できる財務、投資、その他のアドバイスを意図したものではなく、またそのように見なされるべきではありません。この資料に記載されている意見は、EBCまたは著者が特定の投資、証券、取引、または投資戦略が特定の個人に適していることを推奨するものではありません。