发布日期: 2025年10月30日

2025年10月29日,美联储结束为期两天的货币政策会议,将联邦基金利率下调25个基点至3.75%–4.00%。这是继9月降息后,美国中央银行自2024年9月以来的第五次降息。每次利率决议都会引发全球市场波动,而焦点始终集中在美联储——这到底是为什么?

美联储,全称美国联邦储备系统(Federal Reserve System,简称FED或联準会),是美国的中央银行,主要职责是管理国家货币政策、维持金融系统稳定、监管银行及其他金融机构。

可以简单理解为:美国经济的“心脏”与“调节阀”,确保资金流动顺畅,经济稳健运作。

1.核心职责

①货币政策管理

通过调整利率和货币供应量,影响消费、投资和经济增长

②金融监管

监督银行及金融机构,保障金融体系稳定

③银行服务与金融体系维护

向政府和商业银行提供结算、清算和流动性支持

2.三大机构:

联邦储备理事会(Board of Governors):制定政策和监管方向

12家联邦储备银行(Federal Reserve Banks):执行政策,服务地区银行

联邦公开市场委员会(FOMC):每年召开8次会议,决定联邦基金利率(FFR)

▷执行核心:纽约联储负责公开市场操作,是全球资金流动的“中枢神经”。

| 目标 | 官方承诺 | 实际作用 / 影响 |

| 最大就业 | 提供充分就业 | 通过控制货币供应间接调控全球资本流向 |

| 稳定物价 | 控制通胀 | 1913年以来美元购买力缩水约95% |

| 适度长期利率 | 维持经济稳定 | 利率政策直接影响全球资本流、汇率、股市和债市 |

3.通俗理解

独立性强:不为盈利,大部分盈利用于财政部

不是普通银行:也不是政府银行

全球影响力大:加息/降息会影响全球资本流动、汇率、股市和债市

美联储不仅是美国经济调节阀,也掌握全球资本流向的“隐形手”。每一次利率调整,都可能引发全球股市、债市、汇市和资本流向的剧烈波动,因此投资者无论是短线交易还是长期配置,都必须密切关注其政策动向。

美国中央银行——联準会(Federal Reserve System,FED),如今是全球最具影响力的金融机构。但它的诞生,却经历了百年的探索与危机。

1.无中央银行的百年:分散体系下的脆弱

1776年建国后的美国,并未立即建立中央银行。开国元勋对“中央集权”高度警惕,担心掌控全国货币的机构会成为政治工具。

早期制度:

私人银行可自行发行钞票

钞票需以黄金、白银或国债作抵押

问题:

银行票据互不统一,流通极不便利

遇金融恐慌时,银行易因挤兑倒闭

这导致19世纪的美国金融体系如同“纸牌屋”,稍有风吹草动就可能崩塌。

2.三代中央银行的尝试与失败

| 银行 | 成立时间 | 功能 | 失败原因 |

| 第一银行 | 1791–1811 | 管理政府债务、发行货币、协调税收 | 杰斐逊等人认为违宪,国会拒绝续期 |

| 第二银行 | 1816–1836 | 战后财政稳定 | 总统安德鲁·杰克逊反对,拒绝续约 |

| 国民银行体系 | 1863–1913 | 内战后建立国债支持统一货币体系 | 金银兑换不畅,银行倒闭频繁 |

▶三次尝试虽有经验积累,但都无法解决全国金融稳定问题。

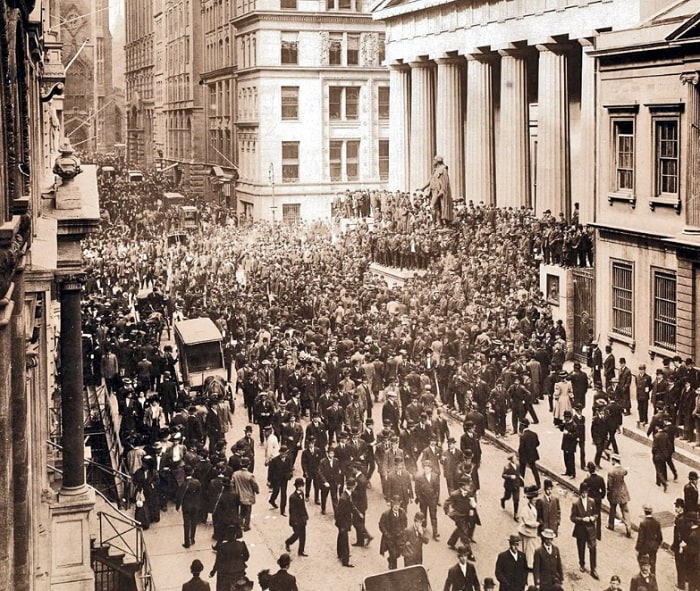

3.1907年金融危机:建立中央银行的转折点

1907年,美国爆发严重金融危机。纽约多家银行因投机失败而挤兑,金融市场陷入恐慌。

当时无中央银行,唯一救市者是私营银行家J.P.摩根

摩根个人筹集巨资救助银行,才避免全国性崩溃

危机让政府深刻意识到:私人力量不足以维持公共金融稳定,必须建立中央权威机构。

4.杰基尔岛会议:美联储雏形诞生

1908年,美国国会成立国家货币委员会(National Monetary Commission),主席为参议员纳尔逊·奥尔德里奇。

1909年11月,奥尔德里奇召集一批银行家、经济学家秘密前往佐治亚州杰基尔岛(Jekyll Island),举行为期10天的闭门会议。

参会者包括:

保罗·沃伯格(库恩-洛布银行合伙人)

弗兰克·范德利普(花旗银行总裁)

本杰明·斯特朗(摩根银行代表,后任纽约联储首任行长)

会议成果:

草拟“中央储备银行”计划

由私人银行持股,但能发行国家货币

成为1913年《联邦储备法》的原型

5.1913年:美联储正式成立

1913年12月23日,美国国会通过《联邦储备法案》(Federal Reserve Act),总统伍德罗·威尔逊签署成为法律。

成立目标:

稳定银行体系

防止金融恐慌

调节货币供应

支撑经济增长

特点:

半公半私的混合体

非纯政府机构,也非完全私人银行

后来成为全球最具争议的金融权力机构

| 时期 | 政策 | 结果 |

| 1920年代 | 宽松信贷 | 导致1929年大萧条 |

| 1970年代 | 过度放贷 | 滞胀与美元脱钩 |

| 2008年 | 量化宽松 | 资产泡沫、贫富差距扩大 |

| 2020年代 | 疫情印钞 | 通胀高企、债务创纪录 |

▷尽管美联储承诺“稳定物价”,但美元购买力自1913年以来已经缩水约 95%。

联準会的“造钱术”,被形象地称为曼德雷克炼金术。它通过金融操作创造货币,影响经济和社会财富分配。

1.三步造钱法

第一步:政府发行国债(欠条)

美国政府需要资金时,会发行国债。

国债是一种承诺:未来偿还本金并支付利息。

例子:政府发行1000亿美元国债筹资。

第二步:美联储购买国债,凭空创造货币

Fed购买国债,为政府提供资金。

关键:FED并不使用现有资金,而是凭空开支票创造新钱。

政府收到的资金存入美联储账户,成为新的基础货币。

第三步:商业银行放大货币供给(乘数效应)

商业银行依据准备金率进行贷款操作。

举例说明:假设准备金率10%:

| 步骤 | 操作 | 金额(亿美元) | 说明 |

| 1 | 初始存款 | 1000 | 银行收到政府存入的资金 |

| 2 | 准备金保留 | 100 | 保留10%作为准备金 |

| 3 | 银行贷款 | 900 | 将剩余资金贷出 |

| 4 | 存款循环 | 810 | 借款人将贷款存入其他银行,继续贷出 |

| 5 | 循环继续 | 729 | 再次贷出 |

| 6 | 总货币供应量 | 10000 | 货币乘数10,信贷总额达10000亿美元 |

▶通过商业银行循环贷款,初始1000亿美元基础货币可衍生约10000亿美元信贷。

2.造钱机制的三大结果

①政府获得资金

用于基础设施建设、社会福利等项目。

②银行赚取利差

银行以较低利率从美联储获得资金,再以较高利率贷款,赚取差价。

③普通民众承担“通胀税”

货币供应增加会引发通货膨胀,降低货币购买力,普通民众财富缩水。

举例说明:假设假设美国政府需要资金修建公路,于是发行了1000亿美元的国债。具体过程如下:

| 步骤 | 操作 | 金额(亿美元) | 说明 |

| 1 | 政府发行国债 | 1000 | 筹集资金 |

| 2 | Fed购买国债 | 1000 | 凭空创造货币 |

| 3 | 政府存入Fed | 1000 | 成为基础货币 |

| 4 | 商业银行获得资金 | 1000 | 可用于贷款 |

| 5 | 准备金保留 | 100 | 10%准备金 |

| 6 | 银行贷款 | 900 | 放贷操作 |

| 7 | 存款循环 | 810 | 继续贷出 |

| 8 | 循环继续 | 729 | 多轮循环 |

| 9 | 总货币供应量 | 10000 | 货币乘数效应 |

| 10 | 通货膨胀影响 | - | 普通民众承担“通胀税” |

结果

政府获得资金用于投资或福利。

银行赚取利差。

普通民众承担“通胀税”,购买力下降。

联準会通过这一机制,成为 “隐形造钱机器”,无需直接印钞即可增加货币供应,左右经济与社会财富分配。

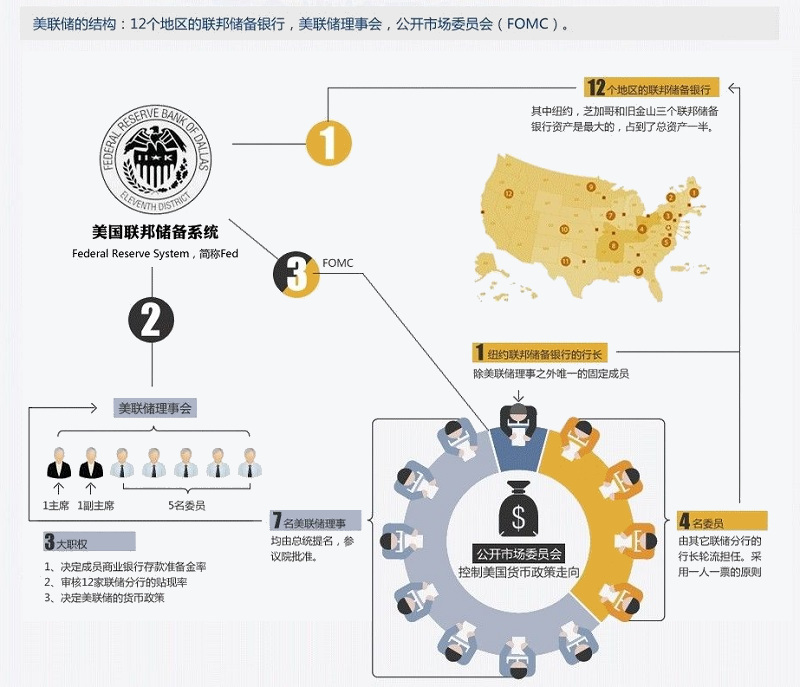

联準会并非单一机构,而是一个分权而统一的金融系统,由三大核心组成部分构成:

1.联邦准备理事会(Board of Governors)

总部:华盛顿特区

构成:7名理事,由总统提名、参议院批准

主席任期4年,可连任;理事任期14年,错开轮换

职责:

制定银行监管政策;

设定商业银行准备金率;

监督12家地区联储;

批准利率政策建议。

| 职位 | 姓名 | 状态 |

| 主席 | 鲍威尔(Jerome H.Powell) | 任期至2026年5月 |

| 副主席 | 菲利普·杰斐逊(Philip Jefferson) | 现任 |

| 第二副主席 | 迈克尔·巴尔(Michael Barr) | 现任 |

| 理事 | 米歇尔·鲍曼(Michelle Bowman) | 现任 |

| 理事 | 丽莎·库克(Lisa Cook) | 被解除职务(政治风暴中) |

| 理事 | 斯蒂芬·米兰(Stephen Miran) | 临时任命 |

| 理事 | 克里斯托弗·沃勒(Christopher Waller) | 现任 |

▶特别事件:2025年特朗普高调宣布解除库克职务,理由是涉嫌房贷欺诈。此举一旦成立,将使白宫获得对美联储更大的控制权,引发市场对Fed独立性的担忧。

2.12家地区联邦准备银行

每家银行都是独立法人单位,负责其辖区的金融运行。

例如:

纽约联储(最关键,执行公开市场操作)

芝加哥联储、旧金山联储(经济研究重镇)

地区联储的董事会结构:

A类:商业银行代表;

B类:公共利益代表;

C类:由理事会任命的公众成员。

这种设计表面上是“联邦分权”,实际上却强化了纽约金融中心的主导权。

| 地区 | 主席 | 总部城市 |

| 波士顿 | 苏珊·M·柯林斯(Susan M.Collins) | 波士顿(Boston) |

| 纽约 | 约翰·C·威廉姆斯(John C.Williams) | 纽约(New York) |

| 费城 | 帕特里克·哈克(Patrick Harker) | 费城(Philadelphia) |

| 克利夫兰 | 贝丝·哈马克(Beth Hammack) | 克利夫兰(Cleveland) |

| 里奇蒙德 | 托马斯·巴金(Thomas Barkin) | 里士满(Richmond) |

| 亚特兰大 | 拉斐尔·博斯蒂克(Raphael Bostic) | 亚特兰大(Atlanta) |

| 芝加哥 | 奥斯坦·古尔斯比(AustanGoolsbee) | 芝加哥(Chicago) |

| 圣路易斯 | 阿尔贝托·穆萨莱姆(Alberto Musalem) | 圣路易斯(St. Louis) |

| 明尼阿波利斯 | 尼尔·卡什卡里(Neel Kashkari) | 明尼阿波利斯(Minneapolis) |

| 堪萨斯城 | 杰弗里·施密德(Jeffrey Schmid) | 堪萨斯城(Kansas City) |

| 达拉斯 | 洛里·洛根(Lorie Logan) | 达拉斯(Dallas) |

| 旧金山 | 玛丽·戴利(Mary Daly) | 旧金山(San Francisco) |

3.联邦公开市场委员会(FOMC)

这是美联储的核心决策机构,决定美国的利率政策与资产购买规模。

构成:

7位理事;

纽约联储主席(固定席位);

其余11家联储主席中4人轮流担任。

FOMC每年召开8次会议,决定:

是否调整联邦基金利率;

是否执行量化宽松(QE)或缩表政策;

是否干预国债市场与流动性。

联準会利率决议直接影响:

美元汇率 → 全球资本流动 → 大宗商品价格 → 新兴市场经济。

联準会长期被视为“独立机构”,但现实中,它的独立性始终处在政治力量的拉扯之中。但它能否真正独立决策,直接影响美元信用和全球资本流向。

1.Fed独立性现实挑战

主席由总统任命:联準会主席需总统提名、参议院批准,带有政治色彩

理事可被解职:理事任期14年,但总统可“因故”解职

国会掌握立法基础:国会可通过法律调整Fed权力和职责

当政治干预明显时,市场会怀疑联準会是否“只看数据、不看选票”,美元全球信用也可能动摇。

| 时期 | 背景 | 独立性评分(1–10) | 说明 |

| 1913年 | 成立初期 | 5 | 主要配合财政部需求,独立性理论化 |

| 1930年代 | 大萧条 | 2 | 黄金储备法限制,无法刺激经济 |

| 二战期间 | 战争融资 | 1 | 被迫低利率购买国债,独立性几乎丧失 |

| 1951年协议 | 朝鲜战争 | 6 | 不再固定购买国债,独立性提升 |

| 马丁时代 | 通胀控制 | 7 | 强硬政策,同时间歇配合政府 |

| 尼克松与伯恩斯 | 政府干预 | 3 | 配合政府降息,独立性下降 |

| 沃尔克时代 | 高通胀 | 9 | 坚持独立,加息抑制通胀 |

| 格林斯潘时代 | 平衡市场 | 8 | 模棱两可语言,平衡市场与政府需求 |

| 后金融危机时代 | 伯南克/耶伦 | 7 | 政策与政府高度一致 |

| 鲍威尔时代 | 近期 | 8 | 保持独立性,同时适度配合政府 |

▷独立性评分:反映Fed在政策决策中面对政治压力的自主程度。

2.联準会与白宫的博弈策略

人事任命:总统任命主席和理事,但任期长、变动慢,短期难改变政策方向

行政令:可限制监管权,但不敢过度干预货币政策

舆论压力:通过公开言论影响市场预期,短期或引发波动,但长期效果有限

特朗普批评加息政策,要求美联储降息刺激经济、推动美元贬值。

鲍威尔坚持数据驱动决策,强调控制通胀。

特朗普威胁解职,但未成功

结果:

美联储政策在舆论压力下短期波动,但长期仍以经济数据为依据。

这一政治风暴再次揭示:当政权干预货币政策,市场会开始怀疑联準会储是否仍能保持“只看数据、不看选票”的独立性。

如果信任丧失——美元的全球信用将动摇。

1.FOMC的角色与地位

联邦公开市场委员会(FOMC):美联储体系中决定利率政策的核心机构。

理事会(Board of Governors):虽掌握理论权力,但真正“动刀子”的是FOMC的集体投票。

FOMC构成:

7位联邦储备理事会理事(全员有投票权)

5位地区联储主席(纽约联储主席固定有票,其他 4 席轮值)

美联储利率决策直接影响联邦基金利率(Federal Funds Rate),并传导至贷款利率、债券收益率、汇率及资产价格。

2.会议频率与流程

①会议频率:每年约8次,每次2天(部分年份有例外)

②会议流程:

成员发言讨论

起草声明文本

投票通过

公布声明 + 主席新闻发布会

③附加发布:

经济预测摘要(SEP):GDP、通胀、失业率及利率路径中期预测

点阵图(Dot Plot):每位成员对未来利率的匿名预测

公布内容既披露经济判断,也给出未来政策的隐性指引。

| 变量 | 影响方向 | 说明 |

| 通胀(CPI / PCE / 核心通胀) | 高通胀 → 加息;低通胀 → 降息 | 联準会偏好PCE指标 |

| 就业市场 / 失业率 / 工资增长 | 劳动力疲软 → 降息;过热 → 加息 | 非农就业、薪资增速关键 |

| 经济增长 / GDP / 产出缺口 | 放缓 → 宽松;过热 → 防泡沫 | 平衡经济增长与通胀 |

| 金融市场状态 / 信贷条件 | 银行紧缩信贷、利差上升 → 考虑宽松 | 反映金融稳定性 |

| 全球与国际因素 | 外部冲击、汇率波动、国际疲软 | 考虑资本流动与出口影响 |

| 政策前瞻性与市场预期 | 指导市场预期,避免波动 | 平滑政策传导 |

| 风险平衡 / 不对称冲击 | 下行风险、通胀反弹风险 | 形成灵活政策策略 |

▶各因素相互制衡,共同决定“最优利率路径”。

4.点阵图(Dot Plot)与经济预测摘要(SEP)

点阵图:每位FOMC成员标出未来利率预测点,用于市场预判政策走向。

SEP:成员对GDP、失业率、通胀及利率路径的中期预测

Fed点阵图与SEP是市场判断未来政策趋势的重要参考工具。

Fed通过加息和降息调节经济活动,是货币政策的核心工具。

1.加息与降息的作用

加息:提高借贷成本 → 抑制通胀 → 降低经济中过度流动性

降息:降低借贷成本 → 刺激投资和消费 → 增加货币供应

▷加息是“降温经济”,降息是“加温经济”,如同货币政策的双刃剑。

| 时间 | 利率调整 | 背景与目的 |

| 2007年9月18日 | 降息50个基点(5.25%→4.75%) | 房地产泡沫破裂,稳定市场信心 |

| 2007年10月31日 | 降息25个基点 | 持续应对金融市场动荡 |

| 2007年12月11日 | 降息25个基点 | 刺激经济活动 |

| 2008年1月22日 | 紧急降息75个基点 | 缓解金融危机冲击,降低借贷成本 |

▷解读:降息通过降低企业与个人借贷成本,刺激经济活动,但其效果往往具有滞后性。

2.加息与降息的预期管理

美联储在政策制定中非常注重预期管理:

通过提前向市场传递政策信号,引导投资者预期

缓解政策调整带来的市场波动

增强市场对政策的信心

案例:2022年高通胀时期,美联储开始加息,但早在2021年底就通过声明和讲话传递加息信号,市场提前调整预期,股票市场已出现下跌趋势,减轻了政策冲击。

3.市场反应:预期与信心的视角

①加息的市场反应

初期:市场紧张 → 担心借贷成本上升抑制经济增长,企业盈利下降

长期:如果加息幅度和节奏符合预期,市场恐慌缓解

案例:2023年加息到顶后,市场对未来不确定性有了更清晰的认识,恐慌情绪减弱

②降息的市场反应

初期:市场充满希望 → 投资者期待经济增长和投资机会

落地后:利好预期兑现 → 市场乐观情绪可能逐渐消退

逻辑:市场反应更多取决于预期实现与信心变化,而非单纯流动性增加

美联储每次利率决议公布后,市场的反应主要取决于实际决议与市场预期的差异,同时受主席讲话与FOMC成员言论影响。

1.利率决议对市场的三种情境

①不及预期(利空)

定义:降息幅度低于市场预期,例如市场预期降息25个基点,但实际只降15个基点。

市场反应:投资者失望,可能引发资产价格下跌。

示意:

美股:快速回落

比特币 / 加密资产:波动加大

债券收益率:短期上升

②超过预期(利多)

定义:降息幅度超过市场预期,例如市场预期降息25个基点,但实际降50个基点。

市场反应:投资者惊喜,推动资产价格上涨。

示意:

美股:快速拉升

黄金 / 加密资产:上涨

美元汇率:可能下跌

③符合预期(市场已消化)

定义:降息幅度与市场预期一致,例如实际降息25个基点。

市场反应:较为复杂,如果市场已提前消化该消息,可能出现“靴子落地效应”:

市场平稳或小幅下跌

投资者进行获利了结

2.附加影响因素:鲍威尔讲话与FOMC评论

美联储主席讲话:鲍威尔的表态可强化或缓和市场情绪。

强硬表态(如强调通胀压力):可能压制风险资产

温和或鸽派表态:可能推动股市和黄金等资产上涨

FOMC成员言论:不同成员对未来政策路径的暗示,也会引导市场预期变化

3.市场操作提示

利率决议前,关注 CME FedWatch、利率期货与债券收益率曲线,预判市场预期

公布后,结合 主席讲话与市场情绪,判断资产价格短期反应

注意市场可能提前消化预期,消息公布后未必立即上涨或下跌

1.2025年10月FOMC决策

降息25个基点:将联邦基金利率目标区间从 4.00%–4.25% 下调至 3.75%–4.00%

缩表政策调整:自 2025 年 12 月 1 日起停止缩表(资产负债表不再进一步收缩)

声明与主席新闻发布会:鲍威尔强调此次降息不代表后续必然继续降息,政策路径将依赖数据

| 背景因素 | 说明 |

| 就业市场疲软 | 劳动力市场数据放缓,为降息提供空间 |

| 通胀压力缓和 | 核心 PCE / CPI 及通胀预期下行 |

| 经济增长预期趋弱 | 企业与消费信心下降,需政策支持 |

| 市场预期强烈 | 市场普遍预计降息,观望可能引发波动 |

▶综合考虑,FOMC 选择“数据依赖 + 谨慎降息”的策略。

2.市场与媒体反应

媒体迅速报道降息举措,普遍解读为政策“由紧转松”

银行、券商调整利率策略与资产组合

分析师观点分化:可能是 2025 年最后一次降息,也可能继续降息,存在高度不确定性

3.制度意义

标志货币周期转折:长期加息周期 → 谨慎降息

展现 FOMC 数据依赖策略:灵活应对经济变化

平衡政策独立性与市场、经济压力

4.投资者应对

提前布局:在降息预期明确情况下,可增加股票和房地产配置,同时减少债券配置。

关注后续动态:密切跟踪鲍威尔及FOMC成员讲话,及时调整投资策略。

多元化投资:配置不同资产类别,降低单一资产风险,如黄金或新兴市场货币对冲美元贬值风险。

| 会议 | 日期 |

| 1 | 1月28–29日 |

| 2 | 3月18–19日* |

| 3 | 5月6–7日 |

| 4 | 6月17–18日* |

| 5 | 7月29–30日 |

| 6 | 9月16–17日* |

| 7 | 10月28–29日 |

| 8 | 12月9–10日* |

Fed利率决议对全球金融市场影响巨大。投资者在预测市场反应时,应关注共识调查、专家模型、点阵图信息及实际操作注意事项。

1.共识调查与专家模型

①Blue Chip 共识预测

每月发布经济指标共识,包括美联储利率路径预判

作用:反映市场心理与整体预期,非直接政策工具

② 专家 / 银行 / 券商预测

机构如高盛、摩根士丹利、巴克莱等发布内部预测报告

方法:结合宏观变量、政策偏好、央行历史风格

输出:可能加/降息时间点与幅度

③点阵图预测模型

通过公开信息推测 FOMC 点阵图成员偏好

用途:判断会议投票倾向及未来政策路径

2.实际操作与注意事项

①短期 vs 中长期

就业、通胀等宏观数据可能在后续修正

政策决策可能随数据调整而变化

②市场情绪干扰

羊群效应可能导致预测偏向市场预期,而非真实信号

③数据修正与延迟公布

FOMC 声明、点阵图、背景说明常含微妙暗示

需关注 措辞细节,判断政策偏向

④政策模糊性与央行话语权

FOMC 声明、点阵图、背景说明常含微妙暗示

需关注 措辞细节,判断政策偏向

⑤模型局限

基于历史数据的预测模型,在极端周期或金融危机期间可能失效

投资者需结合市场信号灵活应对

自1971年美元脱离黄金以来,世界进入 “信用货币时代”,货币的锚定从黄金转向信任。而这份信任的核心掌控者正是美联储。

随着全球经济格局演变,美元的主导地位正面临前所未有的挑战:

去美元化:中国、俄罗斯等国家减少对美元依赖,探索新的支付体系

金融数字化:美联储加速布局数字美元(CBDC)与 AI 金融监管

这些趋势不仅预示全球金融格局重塑,也引发对金融权力未来走向的深思。

1.去美元化的加速

近年,去美元化趋势愈发明显:

| 国家 / 区域 | 行动 | 目的 |

| 中国、俄罗斯 | 能源贸易采用本币结算 | 减少对美元依赖,规避制裁风险 |

| 金砖国家 | 构建BRICS Pay等数字支付系统 | 促进区域金融自主性 |

| 东南亚部分国家 | 探索非美元结算 | 应对美元走强对本币压力 |

▷解读:去美元化不仅是经济手段,也是一种金融主权体现,直接挑战美元全球霸权。

2.数字美元的崛起

Fed在面对去美元化压力时,加快推进数字美元 (CBDC) 研发与部署:

①主要功能

支付工具:提升交易效率,降低跨境结算成本

金融控制手段:可追踪资金流动与消费路径,提高政策调控精度

②挑战

技术安全与隐私保护

政治阻力与公众接受度

分析:数字美元不仅是货币工具,也可能成为美联储强化全球金融影响力的战略棋子。

3.金融数字化的挑战与机遇

| 机遇 | 挑战 |

| 提高支付效率,降低跨境结算成本 | 银行脱媒,可能削弱传统银行体系稳定性 |

| 促进金融包容性 | 数据隐私与金融监控权衡难题 |

| 跨境CBDC网络可能形成数字货币联盟 | 技术威胁如量子计算可能破坏安全性 |

▷解读:金融数字化既是推动效率和创新的契机,也可能引发新的系统性风险。

4.未来展望:权力重塑与格局转变

去美元化与金融数字化结合,意味着全球金融格局正在深刻变革:

多国CBDC网络 → 削弱美元清算优势,推动区域数字货币联盟

数字美元发展 → 技术成熟后可能进一步强化美元全球影响力

金融权力重分配 → 权力不再仅依赖货币发行,更取决于对货币流通和消费路径的直接控制

结论:未来的金融权力,将更多体现为对货币使用的实时掌控,而非单纯的货币发行量。

美联储不仅是美国的中央银行,更是全球金融体系的“幕后心脏”。

它能让危机延后,却无法让代价消失。每一次印钞、降息、救市,最终都以通胀、债务、贫富分化为代价。

未来的关键问题不再是——

Fed会不会加息、降息?

而是——

联準会还能被信任多久?

【EBC平台风险提示及免责条款】:本材料仅供一般参考使用,无意作为(也不应被视为)值得信赖的财务、投资或其他建议。