取引

EBCについて

公開日: 2025-11-15

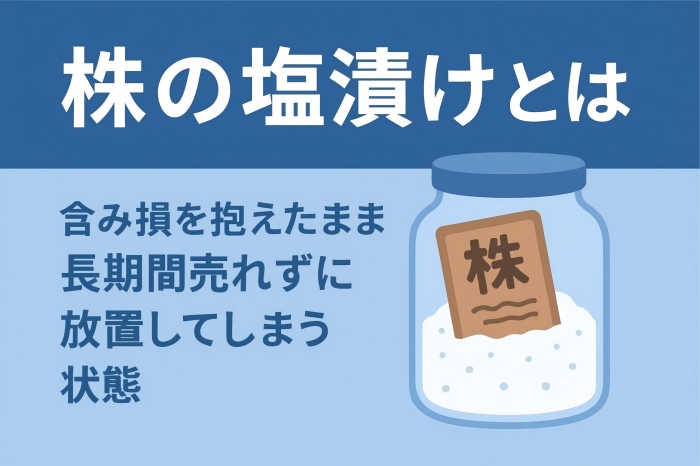

株の塩漬けとは、買った株が値下がりして含み損を抱えたまま、長期間売れずに放置している状態を指します。

損切りすると損失が確定してしまうため、投資家は心理的に売れなくなり、結果として 「いつか戻るはず…」と持ち続けてしまう状況が典型的です。

その結果、資金が固定されて身動きが取りづらくなり、次の投資に回せないという問題が発生します。

株の塩漬けが起こる原因

株が塩漬けになってしまう背景には、心理面・投資戦略・市場環境の3つの要因が重なっていることが多いです。

● 心理的要因

① 損失を確定したくない

人は、利益よりも損失の方が心理的ダメージが大きいため、「損を確定したくない」という感情が強く働きます。そのため、値下がりした株を売れず、放置してしまいます。

② 期待の先延ばし

「そのうち株価が戻るはず…」という希望的観測で、根拠がないまま保有を続けてしまうケースです。結果として判断が遅れ、損失がさらに膨らむ可能性があります。

③ 過度な楽観

企業や市場に対して過剰に楽観的になると、悪材料が出ても「大丈夫だろう」と考えてしまい、損切りのタイミングを逃します。

● 投資戦略の問題

① 事前の損切りルールがない

「どこまで下がったら売るか」を決めずに投資をすると、下落したときに判断が曖昧になり、結果的に株の塩漬けが起こります。

② エントリーの根拠が曖昧

「なんとなく上がりそう」「人気だから」という弱い根拠で買うと、株価が下がったときに対応策を決められず、塩漬け化しやすくなります。

③ 分散不足(集中投資のリスク)

1つの銘柄や業種に投資が偏りすぎると、その株が大きく下落したときのダメージが大きく、他の銘柄で補えず塩漬けになりやすくなります。

● 市場環境

① 業績悪化

企業の売上や利益が落ち込むと、株価は長期的に下がりやすく、回復に時間がかかるため塩漬けが発生しやすくなります。

② 景気循環の悪化

景気後退や金利上昇など、市場全体が下落する局面では、優良株でも大きく値下がりし、回復まで時間を要することがあります。

③ 予想外の悪材料発生

不祥事、規制強化、産業構造の変化など、突然のネガティブニュースで株価が急落することがあります。こうしたケースでは売り時を失い、塩漬けになる可能性が高まります。

株の塩漬けのデメリット

塩漬け株を抱えることは、多くの投資家が経験するものですが、放置し続けることには複数のリスクがあります。特に、資産運用の効率を大きく下げる点が問題です。

① 機会損失(他の銘柄に資金を回せない)

塩漬け株に資金が固定されると、本来投資できたはずの成長株や割安株へ資金を移せなくなります。

たとえば、塩漬けで資金が拘束されている間に

新しいテーマ株が急伸

優良企業の押し目が来る

といった「絶好のチャンス」を逃してしまう可能性があります。

つまり、塩漬けは 「損失を抱える」だけでなく、「利益を得る機会も奪う」 二重の損失につながります。

② メンタル負担の増加

含み損が長期間続くと、毎日の株価チェックがストレスになる ようになります。

値動きを見るたびに不安になる

投資判断が消極的になる

他の銘柄の売買にも悪影響が出る

といった心理的負担が大きくなり、冷静な判断が難しくなっていきます。

特に長期投資を目指す人ほど、メンタル負担が積み重なることは大きなデメリットです。

③ ポートフォリオの歪み

塩漬け株がポートフォリオの比率を大きく占めると、資産全体のバランスが崩れてしまいます。

例:

グロース株よりも不振銘柄の比率が大きくなる

特定業種への偏りが強くなる

リスクとリターンのバランスが悪化する

結果として、「安全な資産運用」から遠ざかり、リスクが高まる状態 になります。

④ 長期的な資産効率の低下

株の塩漬けは、長期間にわたり資産が増えにくい「停滞期間」を生む最大の要因 です。

資金が動かない

配当も少ない、または無配

業績も改善しない

こうした状態が続くと、資産形成のスピードが鈍くなり、長期的に見て 大きな損失 につながる可能性があります。

特に複利で資産を増やしたい投資家にとって、塩漬け株は複利の効果を大きく削ぐ存在となります。

塩漬けになりやすい銘柄の特徴

株が塩漬けになりやすい銘柄には、いくつか共通するパターンがあります。これらの特徴を知っておくことで、事前にリスクを察知し、塩漬けを回避しやすくなります。

① 成長性が鈍化した成熟企業

成熟した大企業でも、

事業の伸びが止まっている

新しい成長材料がない

市場が縮小している

といった状況では、株価が長期的に上がりにくくなります。

一度下落すると反発までに時間がかかり、そのまま塩漬けになるケースが多いです。

例:成熟産業(電力・通信・重工など)の構造変化に追いつけない企業

② 赤字転落・業績下方修正銘柄

企業が赤字に転落し、決算で大幅な下方修正を発表すると、株価は急落し、その後も弱い状態が続きやすくなります。

配当が減る

投資家の信頼が落ちる

将来の成長が不透明になる

といった要因が重なり、短期での回復はほぼ期待しづらく、塩漬け化しやすいパターンです。

③ ベンチャー系のボラティリティが高い銘柄

成長期待の高い新興企業やスタートアップ銘柄は、値動きが非常に激しい(ボラティリティが高い) 傾向があります。

上昇スピードは速いものの、悪材料が出ると急落しやすく、下落トレンドが長引くことも多いです。

特に業績が安定していない企業では、株価が戻らないまま低迷するケースが目立ちます。

④ テーマ株の急騰後の暴落銘柄

AI、EV、半導体、バイオなど、人気テーマに乗って急騰した銘柄は、過熱後に暴落するリスクが非常に高いです。

テーマ株の特徴:

期待先行で買われやすい

本来の業績以上に株価が上がる

期待が剥がれると急激に下落する

急落後は投資家心理が冷え込み、長期間回復せず、塩漬けの典型パターンになりがちです。

株の塩漬けから抜け出す方法

塩漬け株を抱えてしまったときは、感情的に判断するのではなく、段階的に状況を整理し、合理的に判断することが重要です。

以下は、実際の投資家が採用している実践的なステップです。

① 状況分析(業績・チャート・材料を再確認)

まずは、いま保有している銘柄の状態を冷静に把握します。

● 業績のチェック

売上・利益は伸びているか

赤字が続いていないか

今後の見通しが改善しているか

業績の悪化が続いている場合、株価回復には時間がかかる可能性が高いです。

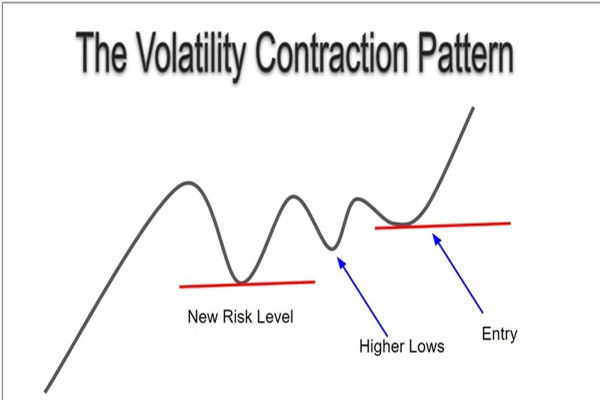

● チャートの確認

明確な下降トレンドになっていないか

過去の安値に近づいていないか

反転の兆し(底打ちパターン)があるか

チャートから「まだ下落が続くのか」「反発の余地があるか」が見えてきます。

● ニュース・材料の確認

決算発表

不祥事・規制

業界全体の動き

これらをチェックすることで、株価の下落理由と今後の回復可能性が判断できます。

② 売るか保有かの判断

分析ができたら、「売る」「保有を続ける」のどちらが合理的かを決めます。

● 今後の成長性

業界の未来が明るく、企業の成長に根拠があれば保有も選択肢。

● 業績回復の可能性

回復が見込めない場合は損切りが合理的です。業績が反転する可能性があるなら、保有も視野に入ります。

● 含み損の大きさと資金効率

大きな含み損=回復に時間がかかる

その資金を他の銘柄に移せば増やせる可能性が高い

こうした視点から、資金効率を重視した判断を行います。

③ 損切りルールの設定

「どこまで下がったら売るか」を明確にすることで、感情に左右されにくくなります。

● 例:○%下落したら売る

-10%、-15%など、事前に基準を決めておくことで迷いが減ります。

● 長期投資する場合も根拠を明確に

「業績は問題なく、長期の成長が期待できる」という根拠があるなら保有継続もいいです。ただし、根拠が曖昧なら塩漬け化するリスクが高まります。

④ ナンピン戦略を取る場合の注意点

ナンピン(買い増し)は平均取得単価を下げられますが、間違えると損失が拡大するリスクがあります。

● 業績改善が前提

改善の兆しがない企業をナンピンするのは危険です。むしろ「下がって当然」というケースもあります。

● 逆に損失拡大リスクも

下落トレンドが続くと、ナンピンした分だけ損失が増えます。ナンピンに頼りすぎると、ポートフォリオが崩れる原因にもなります。

⑤ ポートフォリオ全体のリバランス

塩漬け株を抱えていると、資産全体のバランスが崩れます。

● 他の銘柄の比率を調整

不振銘柄が比率を占めすぎていないか確認し、優良銘柄の比率を高めることでリスクを減らせます。

● テーマ依存を避ける

同じテーマ株(例:EV、AI、バイオ)に偏っていると、そのテーマが崩れたときに全体が下がる危険があります。

業種やテーマを分散させ、全体のリスクを抑えます。

よくある質問

Q1. 株の塩漬けはどれくらいの期間持っていたら“塩漬け”と呼ばれますか?

明確な期間の定義はありませんが、一般的には「含み損を抱えたまま数ヶ月〜数年売らずに放置している状態」 を指します。

1〜2週間の短期的な下落は塩漬けとは呼びません。「判断ができず長期放置」がキーワードです。

Q2. 塩漬け株は“待てば戻る”ことが多いですか?

必ずしも戻りません。銘柄によっては、

業績悪化

事業縮小

産業構造の変化

などにより 株価が戻らないまま低迷を続けるケース が多くあります。

むしろ「いつか戻るはず」という思い込みが、さらに損失を大きくする原因になることもあります。

Q3. 塩漬け株を保有し続けるメリットはありますか?

一部のケースでは以下のメリットがあります。

長期的な企業成長により株価が回復する可能性

配当がある場合、保有中に配当を得られる

ただし、「明確な根拠」がある場合に限る ため、感情的な「そのうち戻るだろう」で保有するのは危険です。

Q4. 塩漬け株を抱えないための最重要ポイントは何ですか?

最も大切なのは「事前に損切りルールを決めておくことです。

これにより、

感情に左右されない

下落時の判断が明確

塩漬け化を防ぎやすい

という効果が得られます。

さらに、

分散投資

業績重視の銘柄選び

を組み合わせると、塩漬けリスクを大幅に下げられます。

結論

株の塩漬けは、多くの投資家が一度は経験する一般的な現象です。

しかし、原因を理解しないまま放置すると、資金効率が下がり、長期的な資産形成に悪影響を与えます。

大切なのは、

なぜ塩漬けになったのか(原因)を知ること

同じ失敗を繰り返さない仕組みを作ること(損切りルール・分散など)

という「学びと改善」の姿勢です。

適切なリスク管理ができれば、塩漬けのリスクを減らし、長期的な資産を大きく育てることができます。

免責事項: この資料は一般的な情報提供のみを目的としており、信頼できる財務、投資、その他のアドバイスを意図したものではなく、またそのように見なされるべきではありません。この資料に記載されている意見は、EBCまたは著者が特定の投資、証券、取引、または投資戦略が特定の個人に適していることを推奨するものではありません。