取引

EBCについて

公開日: 2025-08-25

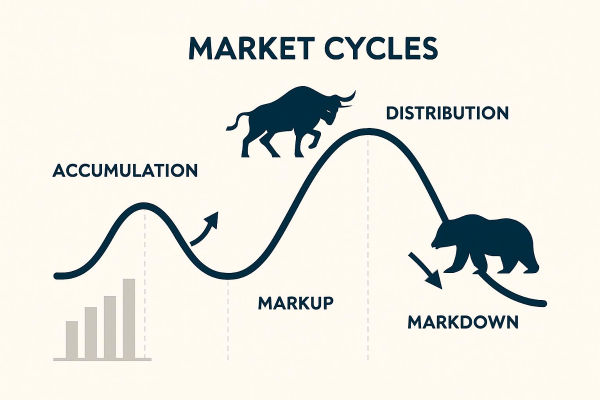

サヤ取りとは、株式やFXなどでよく用いられる投資手法の一つで、相場全体の上げ下げに左右されにくく利益を狙える点が特徴です。通常の投資では「値上がりで利益、値下がりで損失」となるのに対し、サヤ取りでは2つの銘柄や金融商品の価格差(サヤ)の変動に注目します。たとえば、相関関係のある銘柄を組み合わせて一方を買い、もう一方を売ることで、全体の相場に依存せずに収益を得られる可能性があります。他の投資手法と比べて、相場の方向性を予測する必要が少ないという点が、投資家にとって大きな魅力となっています。

サヤ取りの基本概念

サヤ取りとは、2つの銘柄や金融商品の価格差(サヤ)の変動を利用して利益を得る投資手法を指します。ここでいう「サヤ」とは、単純に両者の価格の差のことです。たとえば、同業他社の株価が1株あたり1.000円と1.050円だった場合、その差50円がサヤにあたります。このサヤが広がったり縮まったりする動きを活用して、売買のタイミングを計るのがサヤ取りです。

サヤ取りとは、2つの銘柄や金融商品の価格差(サヤ)の変動を利用して利益を得る投資手法を指します。ここでいう「サヤ」とは、単純に両者の価格の差のことです。たとえば、同業他社の株価が1株あたり1.000円と1.050円だった場合、その差50円がサヤにあたります。このサヤが広がったり縮まったりする動きを活用して、売買のタイミングを計るのがサヤ取りです。

この手法は、株式市場だけでなく、先物取引、ETF、為替(FX)など幅広い金融市場で活用されています。特に相関関係の高い銘柄同士(例:トヨタとホンダ、日経平均先物とTOPIX先物など)を組み合わせるケースが多く、サヤが一定の範囲を超えて変動したときに仕掛け、元の水準に戻ったときに決済する流れになります。

サヤ取りの大きな特徴は、「価格差」というシンプルな指標を軸にしていることです。多くの投資手法では、相場全体の上昇や下降を予測する必要がありますが、サヤ取りでは個別の価格差の動きだけに注目します。そのため、相場全体の方向性を読むのが難しい局面でも活用できる点が魅力といえるでしょう。

サヤ取りの仕組み

サヤ取りの基本的な考え方は、相関関係の強い2つの銘柄を同時に売買し、その価格差(サヤ)の変動から利益を得ることにあります。

例えば、自動車メーカーの「トヨタ」と「ホンダ」のように業績や市場環境に影響を受けやすく、株価の動きが似ている銘柄をペアとして選びます。この2つの株価は普段は近い動きをしますが、短期的に需給やニュースなどの影響で一時的に差が広がることがあります。

仕掛けの流れ

トヨタ株が相対的に割高になり、ホンダ株が割安に見えるときに、トヨタ株を売り、ホンダ株を買います。

その後、時間が経つにつれて2社の株価差(サヤ)が再び縮まる傾向が出てきます。

サヤが元の水準に戻ったところで、トヨタ株の売りを買い戻し、ホンダ株の買いを売却して決済します。

このときのサヤの縮小分が利益となります。

この仕組みを利用すると、市場全体が上昇しても下落しても利益を得る可能性があります。例えば、相場全体が上昇して両方の株価が上がったとしても、割高だった銘柄は割安だった銘柄に比べて上げ幅が小さくなる傾向があり、その差から収益を得られるわけです。逆に市場全体が下落して両方の株価が下がっても、価格差が縮小する動きさえあれば利益につながります。

サヤ取りの仕組みを図解的にイメージすると次のようになります:

サヤが広がる → 「割高銘柄を売り、割安銘柄を買う」仕掛け

サヤが縮まる → 「両建てポジションを決済して利益を確定」

つまり、サヤ取りとは「広がった価格差がやがて元に戻る」という市場の性質を利用した取引方法なのです。

サヤ取りのメリットとデメリット

サヤ取りは、他の投資手法にはない独自の魅力を持つ一方で、注意すべきリスクも存在します。両面を理解することで、より効果的に活用できるようになります。

メリット

まず、サヤ取りの大きな特徴は相場全体の方向性に左右されにくい点です。通常の株式投資では、相場が下落すると損失リスクが高まりますが、サヤ取りでは価格差(サヤ)の変動を利用するため、相場全体が上がっても下がってもチャンスがあります。これにより、不安定な市況でも安定した戦略を立てやすくなります。

また、リスク分散効果があるのも利点です。2つの銘柄を同時に売買することで、一方の価格変動がもう一方にある程度相殺され、急激な値動きによる損失を軽減できます。加えて、比較的安定した収益を積み重ねやすい点も魅力です。大きな一攫千金を狙う手法ではありませんが、小さな利益をコツコツ積み上げたい投資家には向いています。さらに、短期売買から中長期の取引まで応用できる柔軟性も持ち合わせています。

デメリット・リスク

一方で、サヤ取りにはいくつかのリスクが存在します。最大の注意点は、サヤが必ず元に戻るとは限らないことです。理論上は価格差が一定の範囲で収束すると考えられますが、企業の業績変化や市場環境の変動により、サヤが拡大したまま戻らないケースもあります。

また、相関関係が崩れる「ペアの解消リスク」も無視できません。これまで似た動きをしていた銘柄同士でも、業界の変化や個別要因によって連動性が弱まり、サヤ取りの前提が成り立たなくなる可能性があります。

さらに、取引コストも軽視できません。手数料やスプレッドなどのコストは利益を圧迫し、特に小さなサヤを狙う取引では収益を食い潰す要因になります。そして、サヤ取りは一回ごとの利益幅が小さいため、資金効率が低くなりがちです。大きな収益を得るには多くの取引や相応の資金規模が必要になる場合があります。

サヤ取りの活用例

サヤ取りとは、株式市場に限らず、さまざまな金融市場で応用できる柔軟な投資手法です。ここでは代表的な活用例を紹介します。

株式市場でのサヤ取り(ペアトレード)

最も一般的なのが、同業他社の株を利用したペアトレードです。例えば、自動車メーカーのトヨタとホンダ、銀行株の三菱UFJと三井住友など、同じ業界に属し、株価の動きが似ている銘柄同士を組み合わせます。短期的なニュースや需給の影響で価格差が拡大したときに仕掛け、やがて差が縮小したときに決済して利益を得ます。業界全体の流れに左右されにくく、個別の価格差に注目できるのが特徴です。

先物市場でのサヤ取り(限月間取引)

先物市場では、同じ商品の異なる限月の価格差を利用する方法があります。例えば、日経225先物の「3月限」と「6月限」など、異なる満期日の先物を組み合わせて取引します。先物価格は理論的に一定の関係を持つため、その差が拡大・縮小する動きを利用して収益を狙うことができます。商品先物(原油、金など)でも同様のアプローチが可能です。

為替市場(FX)でのサヤ取り

FXでは、相関のある通貨ペアを組み合わせてサヤ取りを行います。例えば、「EUR/USD」と「GBP/USD」は米ドルを共通に持つため、似たような値動きをする傾向があります。この2つの通貨ペアの価格差が広がったり縮まったりする局面を狙い、両建てで仕掛けるのがFXにおけるサヤ取りです。為替市場は24時間取引できるため、サヤ取り戦略を実践しやすい環境が整っています。

ETFや指数を使った裁定取引

ETFや株価指数の間でもサヤ取りは活用できます。例えば、日経平均株価を対象としたETFと先物の間で価格差が生じることがあります。この場合、割高な方を売り、割安な方を買うことで、価格差が解消されたときに利益を得ることが可能です。海外市場では、S&P500と連動するETFと先物の価格差を利用した裁定取引も盛んに行われています。

サヤ取りの実践ポイント

サヤ取りはシンプルな投資手法に見えますが、実際に利益を安定して得るためにはいくつかの重要なポイントを押さえる必要があります。ここでは具体的な実践のコツを解説します。

相関の強い銘柄を選ぶ

サヤ取りの前提は「2つの銘柄や商品の価格が似た動きをする」ということです。したがって、相関が強い銘柄を選ぶことが成功の鍵となります。例えば、同じ業界の大手企業同士や、同一指数に連動するETFなどが典型例です。相関係数などの統計的な指標を使い、過去の値動きがどの程度一致しているかを確認して選定すると、サヤ取りの精度が高まります。

エントリーと決済のタイミングを明確にする

サヤ取りとは、サヤが広がったときに仕掛け、縮まったときに決済するのが基本です。しかし、曖昧な基準で取引を始めると「もう少し広がるかも」「まだ縮まるかも」と迷い、チャンスを逃したり、損失を拡大したりする原因になります。あらかじめ「サヤが過去の平均から〇%広がったらエントリー」「平均に戻ったら決済」といった明確なルールを設定することが重要です。

小さな利益を積み重ねる意識

サヤ取りとは、一度の取引で得られる利益幅が比較的小さいのが特徴です。大きな利益を狙うのではなく、コツコツと小さな収益を積み重ねていく姿勢が求められます。例えば、1回の取引で数千円〜数万円の利益でも、繰り返すことで年間を通して安定したリターンを目指すことが可能です。焦って大きなサヤを狙うとリスクも増えるため、「安定性重視」のマインドが成功への近道です。

リスク管理の徹底

サヤ取りは相場の方向に依存しにくいとはいえ、リスクがゼロではありません。サヤが思ったように戻らないケースもあり、そのまま放置すると損失が膨らむ恐れがあります。したがって、損切りルールを明確に設定することが欠かせません。例えば「サヤが過去の平均からさらに〇%広がったら強制的に損切り」といった基準を持つことです。また、取引ごとに資金を分散し、一度の取引で資金全体に大きな影響を与えないようにする資金管理も重要です。

結論

サヤ取りとは、株価や為替が上がっても下がっても、価格差(サヤ)の変動に注目することで利益を狙える投資法です。大きな値動きによる一攫千金よりも、安定して収益を積み重ねることに向いているため、リスクを抑えつつ堅実に運用したい投資家に適しています。基本的な仕組みやルールを理解すれば、初心者でも取り組みやすく、実践の幅も広がる投資手法といえるでしょう。

免責事項: この資料は一般的な情報提供のみを目的としており、信頼できる財務、投資、その他のアドバイスを意図したものではなく、またそのように見なされるべきではありません。この資料に記載されている意見は、EBCまたは著者が特定の投資、証券、取引、または投資戦略が特定の個人に適していることを推奨するものではありません。