取引

EBCについて

公開日: 2025-08-19

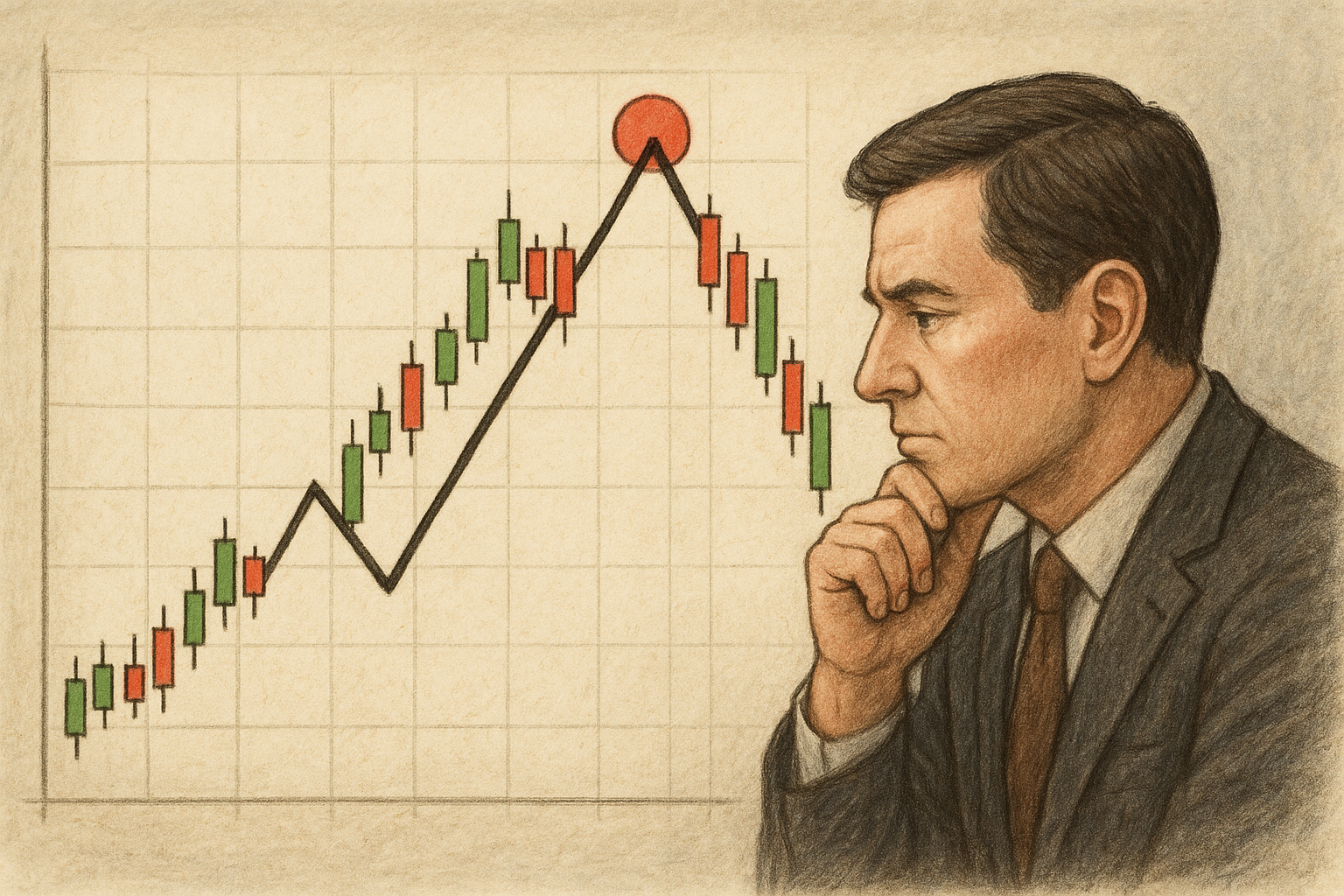

株式市場には、決算期や季節の行事などによって投資家の心理や資金の流れが動かされる「アノマリー(季節的傾向)」が存在します。日本ではその代表例として「節分天井彼岸底」という相場格言が古くから知られています。これは、2月の節分ごろに株価が高値をつけやすく、3月のお彼岸の時期に底を打ちやすいという傾向を示したものです。もちろん毎年必ず当てはまるわけではありませんが、投資家にとっては相場の流れを読み解くヒントとなるため、知っておくことで投資判断の参考になります。

節分天井彼岸底の解説

日本の株式市場には、「節分天井」と「彼岸底」という季節的な株価の傾向があります。まず「節分天井」とは、毎年2月初旬ごろの節分の前後に株価が高値をつけやすい現象を指します。この時期は新年に入ったばかりで投資資金が市場に流入しやすく、企業の決算期待も重なるため、相場が上昇しやすい傾向があります。過去の日経平均の動きでも、この時期に高値をつけることが多いことが確認されています。

一方、「彼岸底」は、春のお彼岸(3月中旬)に株価が底値をつけやすい傾向を示します。年度末に向けた決算売りや機関投資家によるポジション調整が影響し、投資家心理もやや弱気に傾きやすい時期です。そのため、節分天井で高値をつけた後、彼岸底に向けて調整が入りやすいと考えられています。

このように「節分天井彼岸底」は、季節ごとの資金流入や投資家心理の変化によって株価が動く日本独自の相場格言として知られています。

節分天井彼岸底の由来と歴史

「節分天井彼岸底」という言葉は、江戸時代から日本の株式市場で伝わる古い相場格言の一つです。当時から投資家たちは、季節行事や農作業のサイクルと市場の動きを結びつけ、株価の動向を予測する知恵を蓄えていました。例えば、節分の時期は冬の資金が動き始めるタイミングとして相場が活発になりやすく、春のお彼岸は年度末の調整や利益確定売りが入りやすい時期と考えられていました。

この格言は、単なる迷信や経験則ではなく、長い歴史の中で多くの投資家によって確認されてきた相場の傾向を示しています。そのため、現代においても日本の株式文化に深く根付いた言葉として、多くの投資家に参照されています。投資の参考として活用されることがあるのは、この歴史的な背景があるからです。

現代における有効性

「節分天井彼岸底」は長い歴史の中で培われた相場格言ですが、現代でも一定の傾向として見られることがあります。過去数十年の株価データを振り返ると、節分前後に株価が高値をつけやすく、彼岸の時期に底値をつける傾向が確認される年もあります。しかし、これはあくまで統計上の傾向であり、毎年必ず当てはまるわけではありません。

近年では、日本株市場のグローバル化や海外投資家・機関投資家の存在感の増加により、季節的なパターンが以前ほど明確でなくなる場合もあります。また、個別企業の業績や経済指標、政策発表など、他の要因によって相場が大きく変動することも珍しくありません。そのため、「節分天井彼岸底」は現代の投資判断において絶対的な指標ではなく、あくまで参考の一つとして捉えることが重要です。

投資家にとっての活用ポイント

「節分天井彼岸底」の知識は、投資判断の参考として活用できますが、絶対的なルールではありません。あくまで季節的な傾向や統計的なパターンとして理解することが重要です。

短期投資家にとっては、このアノマリーをタイミングの目安として活用できます。例えば、節分前後に株価が高値をつけやすい傾向を意識して売買の戦略を立てたり、彼岸の時期に底値をつけやすいと予想して買いのチャンスを探したりすることが可能です。

一方、長期投資家にとっても、この格言は参考になります。彼岸の時期に株価が比較的安くなる傾向を活用して、優良株をより低い価格で仕込むことができるかもしれません。ただし、個別銘柄の業績や市場全体の状況も合わせて判断することが重要です。

要するに、「節分天井彼岸底」は投資戦略の補助ツールとして利用できるものであり、他の分析手法や情報と組み合わせることで、より冷静で合理的な投資判断に役立てられます。

結論

「節分天井彼岸底」は、日本株市場で昔から伝わる季節的な株価の傾向を表す格言です。2月の節分前後には株価が高くなりやすく、3月のお彼岸ごろに底を打ちやすいという目安として使われます。しかし、これはあくまで参考情報であり、これだけを頼りに投資判断をするのは危険です。株価は企業の業績や経済動向、ニュースなどさまざまな要因で動くため、他の分析方法と組み合わせて活用することが大切です。季節のリズムを知っておくことで、冷静に売買のタイミングを考えやすくなります。

免責事項: この資料は一般的な情報提供のみを目的としており、信頼できる財務、投資、その他のアドバイスを意図したものではなく、またそのように見なされるべきではありません。この資料に記載されている意見は、EBCまたは著者が特定の投資、証券、取引、または投資戦略が特定の個人に適していることを推奨するものではありません。