取引

EBCについて

公開日: 2025-08-29

酒田五法とは、江戸時代の日本で生まれた伝統的な相場分析の手法です。主に米相場で使われ、その後株式や為替のチャート分析にも応用されています。現代のテクニカル分析の基礎となる考え方も含まれており、今でも多くの投資家に参考にされています。

酒田五法の歴史的背景

酒田五法とは、その名の通り山形県の酒田市で発祥した相場分析の技術です。江戸時代に日本の米相場が盛んだった頃、酒田は重要な港町として米の取引が活発に行われていました。この米相場の中で、相場の値動きを予測し売買のタイミングを見極めるための分析手法が発展しました。

この分析手法が「酒田五法」と呼ばれるようになったのは、酒田の商人たちが相場を読み解くために使った五つの基本的なチャートパターンに由来します。酒田五法は単なる経験則ではなく、繰り返し検証されてきた実践的な相場理論として知られています。

また、酒田五法の考案者の一人とされるのが本間宗久です。彼は江戸時代の豪商でありながら、相場の動きを科学的に分析し、その知識を広めた人物として有名です。本間宗久の功績によって、酒田五法は後世に受け継がれ、現代のチャート分析の基礎の一つとなっています。

五法の5つの基本パターン

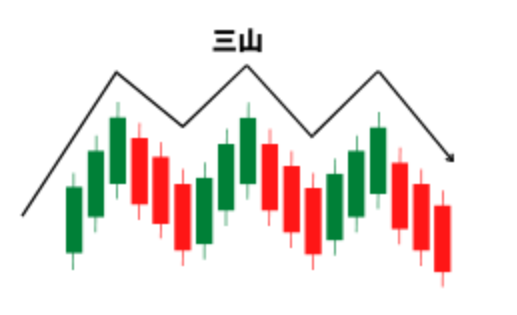

三山(さんざん)

三山は、相場の天井を示唆する反転パターンです。3つの山(高値)がほぼ同じ水準で形成されることから名付けられています。中央の山が最も高く、左右の山がそれに近い高さで並ぶことが多いです。このパターンは、上昇トレンドの勢いが弱まり、買い圧力が減少していることを示します。三山が完成すると、相場は下落に転じやすく、売りシグナルとして使われます。特に、3つ目の山が形成された後、ネックライン(山の谷の部分の安値)を割り込むと反転が確定的になります。出来高の減少や移動平均線との乖離も併せて確認すると信頼性が高まります。

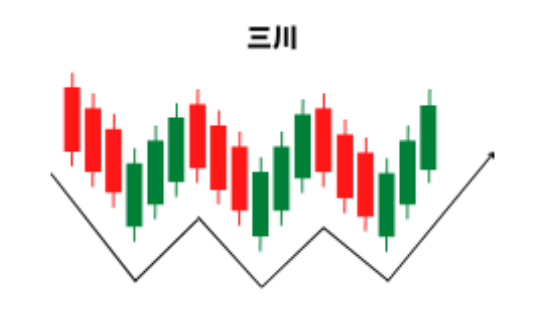

三川(さんせん)

三川は、相場の底打ちや押し目を示すパターンで、3つの谷(安値)が同じような水準に揃う形です。通常は下落トレンドの終わりを示唆し、買いのサインとして用いられます。谷の間で反発を繰り返すことにより、売り圧力が弱まっていることがわかります。三川が形成されると、その後の上昇が期待されます。特に、3つ目の谷から反発してネックライン(谷の間の山の部分の高値)を上抜けるとトレンド転換の可能性が強まります。出来高の増加も確認ポイントです。

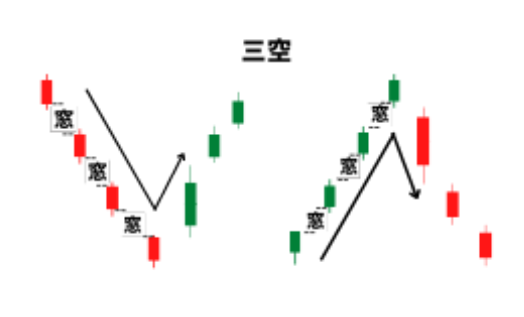

三空(さんくう)

三空は、3つの連続したギャップ(窓)が現れるパターンで、上昇または下落の勢いを強調します。上昇の三空は「三空踏み上げ」と呼ばれ、強い買い圧力を示しトレンドの継続を期待させます。一方、下落の三空は「三空叩き込み」といい、強い売り圧力の証拠です。三空の出現はトレンドの加速を意味しますが、3つ目の空(ギャップ)以降は反転のサインになることもあるため注意が必要です。ギャップが埋まるかどうかを確認しながら取引することが重要です。

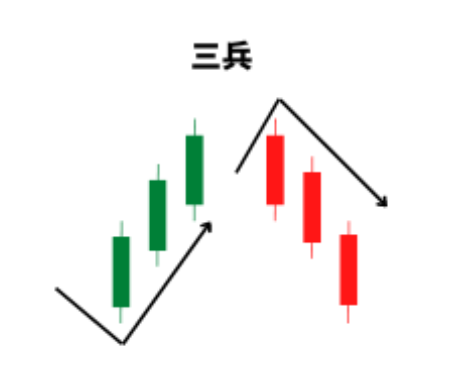

三兵(さんぺい)

三兵は、連続した3本の陽線(赤三兵)または陰線(黒三兵)が形成されるパターンで、トレンドの強さを示します。赤三兵は上昇の勢いが強いことを示し、買いシグナルとして使われます。逆に黒三兵は下降トレンドの継続を示し、売りシグナルです。3本のローソク足が連続して一定のレンジ内で安定していることがポイントで、勢いがある相場の流れを表現します。出来高が伴うとより信頼性が増します。

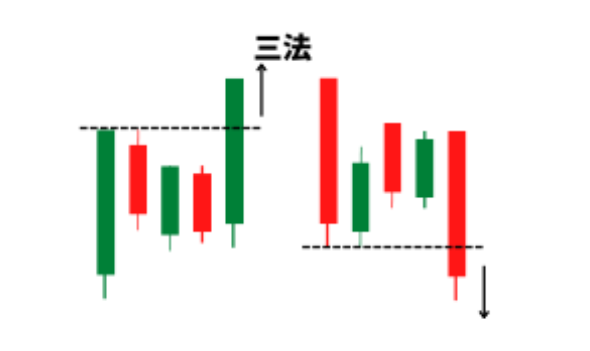

三法(さんぽう)

三法は、トレンドの継続を示す保ち合いパターンです。上昇三法は上昇トレンドの中で、短期間の小さな押し目(小さなローソク足の連続)が現れ、その後再び上昇に転じます。下降三法は逆に、下降トレンドの中の一時的な反発です。このパターンはトレンドの押し目や戻りを示し、トレンドの強さを確認するのに役立ちます。ただし、小さなローソク足の並び方や出来高の変化に注意しないと誤判断を招くこともあります。

実践での見つけ方とルール化

酒田五法の各パターンはチャート上に明確な形状を持つため、まずはローソク足の動きを丁寧に観察することが基本です。時間軸は日足や週足が最も見やすく、安定したサインが出やすいですが、慣れてきたら分足や月足でも応用可能です。実践では、パターンの出現を単なる形として認識するだけでなく、ネックラインのブレイクや出来高の増減などの複合的な条件で確認すると信頼度が高まります。

ルール化では、まずパターンの成立条件を数値化・明文化することが重要です。例えば、「三山なら3つの山の高さの差は〇%以内」、「三空は連続3回のギャップが発生していること」、「三兵は3本の連続した陽線(または陰線)がそれぞれ前の終値を上回る(または下回る)」など、具体的に決めます。また、損切りラインや利確ポイントをあらかじめ設定し、感情に左右されない取引ができるようにします。

さらに、移動平均線のトレンド方向やRSIなどのオシレーターと組み合わせてダブルチェックを行うことも効果的です。こうしたルールに基づいた運用を繰り返すことで、パターンの信頼度を数値的に検証し、自身のトレードスタイルに最適化していくことが可能です。

他のテクニカル指標との併用

酒田五法はローソク足のパターンを軸にしていますが、単独で使うよりも他のテクニカル指標と組み合わせることで精度が向上します。例えば、移動平均線はトレンドの方向性を把握するのに有効で、酒田五法のパターンが移動平均線のトレンドと一致すると信頼性が増します。

また、RSI(相対力指数)やMACDは買われすぎ・売られすぎの判断やダイバージェンス(価格と指標の乖離)を見るのに適しており、反転のサインを補強するのに役立ちます。さらに、出来高やATR(平均真の範囲)などのボラティリティ指標を加えることで、パターンの有効性や相場の勢いを測ることができます。

このように複数の指標を組み合わせることで、偽シグナルを減らし、より安定したエントリー・エグジット判断が可能になるため、酒田五法を実践的に活用したいトレーダーにはぜひ推奨されます。

注意点・限界

酒田五法は長い歴史を持つ伝統的な分析手法ですが、万能ではありません。まず、過去のチャートパターンが必ず未来の相場を保証するわけではなく、市場環境の変化や突発的なニュースで予想外の動きをすることがあります。そのため、バックテストや検証を繰り返し、自分の取引スタイルに合った使い方を模索することが重要です。

また、偽シグナル(フェイクアウト)に注意が必要です。特にボラティリティが高い相場や流動性の低い時間帯では、酒田五法のパターンが一時的に形成されてもトレンドが継続しない場合があります。さらに、複雑な相場ではパターンの判定が曖昧になることもあるため、他の指標やファンダメンタルズと組み合わせて判断することが望ましいです。

最後に、精神的なバイアスや過信を避けるため、明確なルールと損切り設定を必ず設け、リスク管理を徹底することが成功への鍵となります。

結論

酒田五法は江戸時代から伝わる日本発のローソク足パターンで、相場の転換や継続を見極める有効な手法です。ただし単独使用はリスクもあるため、他の指標と組み合わせて使いましょう。今日からは、実際のチャートで五法パターンを探し、ルール化と検証を繰り返す練習を始めることをおすすめします。

免責事項: この資料は一般的な情報提供のみを目的としており、信頼できる財務、投資、その他のアドバイスを意図したものではなく、またそのように見なされるべきではありません。この資料に記載されている意見は、EBCまたは著者が特定の投資、証券、取引、または投資戦略が特定の個人に適していることを推奨するものではありません。